発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

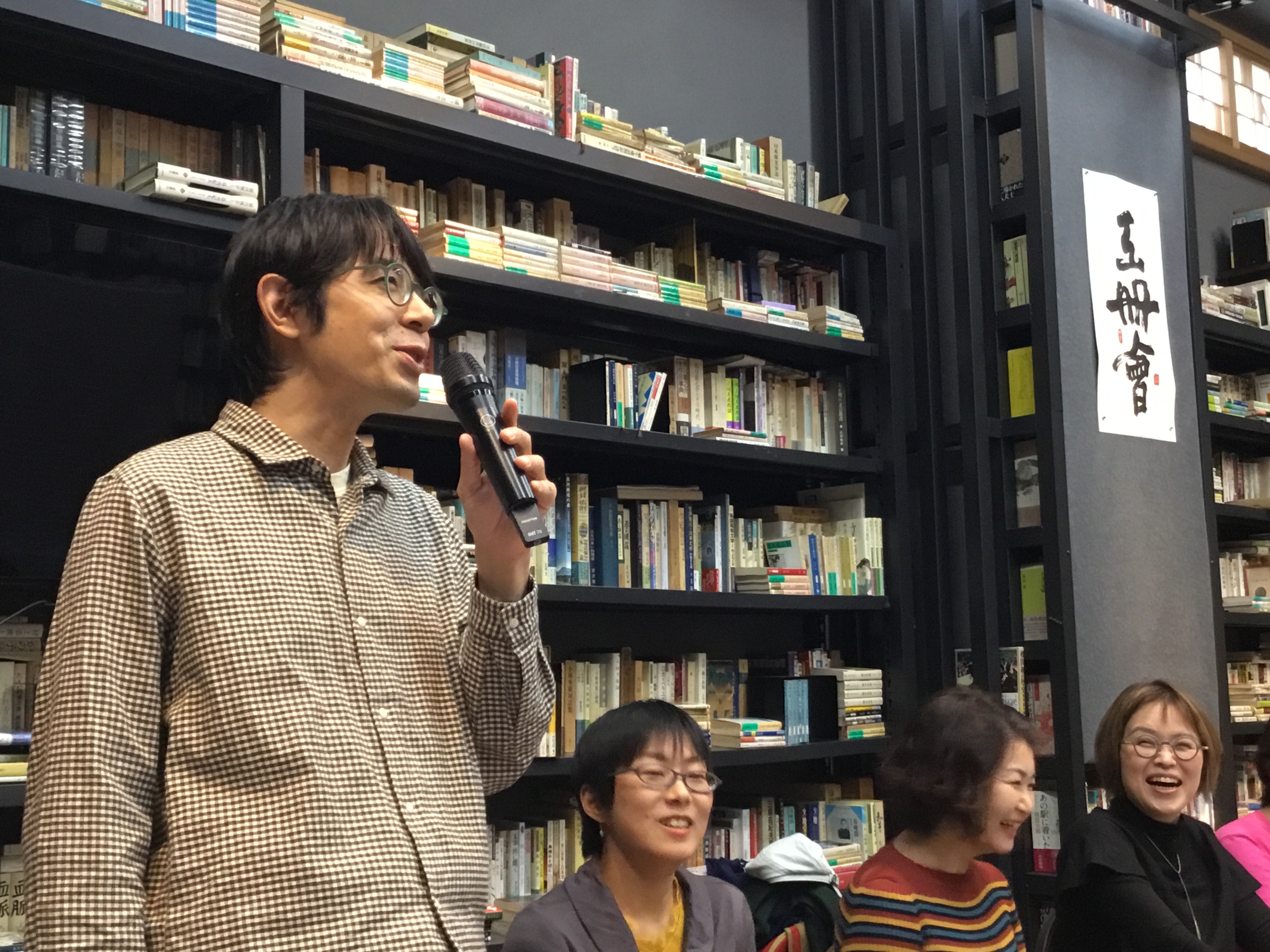

おおくぼかよ、加藤めぐみ、松尾亘、宮川大輔、宮野悦夫、増岡麻子、丸洋子、山田小萩、吉野陽子。2019年11月24日、多読ジムの第一回”工冊会”(こうさつえ)が開催され、各スタジオをもてなす9人の”冊師”(さっし)が初めて顔を合わせた。吉野のホームグラウンドは兵庫、宮野は山形から駆けつけた。宮川にいたっては甲府の老舗本屋・春光堂書店の店長さんである。

冊師の位置づけは師範代、工冊会は[守]・[破]の伝習座を連想するかもしれないが、実は似て非なるものである。最大の相違は、多読ジムは基本的に自主トレがメインであり、”指南がない”ということ。指南がないのなら、冊師ロールはいったい何をすべきなのか。それがモンダイだ。

冊師は自らも読み手になる。指南がないとは言っても、型や方法で使う点では他の講座と変わらない。多読ジムの「読み」とは一言でいえば、[守]の38番を駆使することだ。”余地”や”遊び”が大きいのは、自由・自在・自信の”三自”を重んじる読相術の方針にもとづいている。今後の工冊会では、松岡正剛校長の読相術のアップデート講義もおこなわれる予定だ。

読衆の顔ぶれ、カリキュラム内のブックリストや課題本のバリエーション、そこに指南とは異なる冊師のナビーションが加わって、3か月のシーズンごとにスタジオは変奏する。冊師ロールは編集学校史においても、おそらく読書史においても未知の試みである。とりわけ、9人の冊師たちが新たなモデルをつくっていく黎明期は、読書の歴史あるいは読者の歴史を画期する1コマになるかもしれない。

あらためて、多読ジムの冊師およびボードメンバーは以下の通り。

冊師:おおくぼかよ、加藤めぐみ、松尾亘、宮川大輔、宮野悦夫、

増岡麻子、丸洋子、山田小萩、吉野陽子

月匠:木村久美子

冊匠:大音美弥子

多読師範:福田容子、米川青馬、小倉加奈子

代将:金宗代

林頭:吉村堅樹

多読ジムの読衆の〆切は今月末まで、定員はあとわずか。

金 宗 代 QUIM JONG DAE

編集的先達:宮崎滔天

最年少《典離》以来、幻のNARASIA3、近大DONDEN、多読ジム、KADOKAWAエディットタウンと数々のプロジェクトを牽引。先鋭的な編集センスをもつエディスト副編集長。

photo: yukari goto

佐藤優さんから緊急出題!!! 7/6公開◆イシス編集学校[守]特別講義「佐藤優の編集宣言」

佐藤優さんから緊急出題!!! 「佐藤優の編集宣言」参加者のために佐藤優さんから事前お題が出題されました(回答は必須ではありません)。回答フォームはこちらです→https://forms.gle/arp7R4psgbD […]

多読スペシャル第6弾「杉浦康平を読む」が締切直前です! 編集学校で「杉浦康平を読む」。こんな機会、めったにありません! 迷われている方はぜひお早めに。 ※花伝寄合と離想郷では冊師四人のお薦めメッセージも配信 […]

「脱編集」という方法 宇川直宏”番神”【ISIS co-missionハイライト】

2025年3月20日、ISIS co-missionミーティングが開催された。ISIS co-mission(2024年4月設立)はイシス編集学校のアドバイザリーボードであり、メンバーは田中優子学長(法政大学名誉教授、江 […]

【続報】多読スペシャル第6弾「杉浦康平を読む」3つの”チラ見せ”

募集開始(2025/5/13)のご案内を出すやいなや、「待ってました!」とばかりにたくさんの応募が寄せられた。と同時に、「どんなプログラムなのか」「もっと知りたい」というリクエストもぞくぞく届いている。 通常、<多読スペ […]

【6/20開催】鈴木寛、登壇!!! 東大生も学んだこれからの時代を読み通す方法【『情報の歴史21』を読む ISIS FESTA SP】

知の最前線で活躍するプロフェッショナルたちは、『情報の歴史21』をどう読んでいるのか?人類誕生から人工知能まで、人間観をゆさぶった認知革命の歴史を『情歴21』と共に駆け抜ける!ゲストは鈴木寛さんです! 「『 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。