-

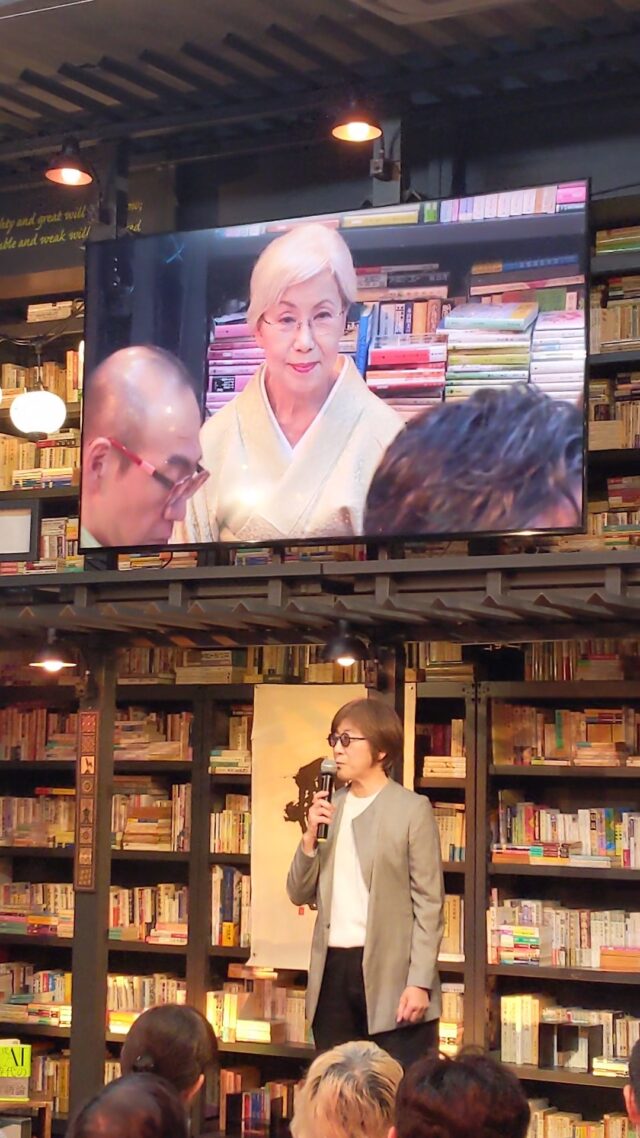

千悩千冊0009夜★「編集技法の『アケフセ』の使い方がわかりません」40代女性より

- 2021/01/13(水)11:24

-

編集学校ヒトケタ世代の師範さん(40代女性)のご相談:

編集学校歴20年になろうという今、誰にも言えなかった悩みをカミングアウトします。最もポピュラーな編集技法のアケフセ、あれの使い方がわかりません。どうしても伏せておくことができないのです。サッショー、コツをご指導ください。

サッショー・ミヤコがお応えします

あけましておめでとうございます。これも伏せておいていただいたおかげです。でも、「伏せる」って一体何をどうすることなのでしょう。「隠す」や「遮る」「包む」とはどう違うの?あら、ヒトケタ世代師範さんだけじゃなくサッショーも、「伏せる」が本当にできてるのかどうか、とても気になってきました。

はい。迷ったときは語源頼み。白川静先生の「字訓」に尋ねてみました。

「ふす」はうつむいて下に身を接する姿勢。ものを拝するとき、また屈服するときなどの姿勢であり。ものが隠れ伏せることをいう。

「伏」の字は人と犬の組み合わせ。墓室の棺の下に人牲と犬牲を埋め、地中にひそむ悪霊を祓うこと。埋めるの意味からのち「かくす、ふせる、ふす」、服と通じて「したがう」の意味なのだそう。

対象のものが視界から隔てられて見えない「かくる」や、進もうとする勢いの前方をせきとめる「さいぎる」、何らかの禍によって妨げられる「つつむ」とは、相当違いますね。

おそらく「アケフセ」は、ニュースショーのように、フリップボードに隠蔽したキーワードをめくっていく動作ではないと考えられます。つまり、「伏せる」って秘匿ではなく、むしろ伏線や伏兵など、大切なお宝を(相手が見つけられるように)しのばせておくことをいうようなのですね。

千悩千冊0009

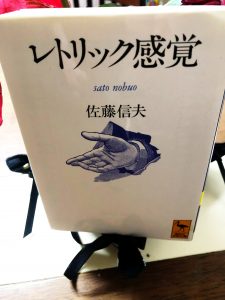

佐藤信夫

『レトリック感覚』講談社学術文庫

「伏せ」の見当がついてきた以上、ことばの「あや」の中に折り畳んでいく意味にこそ、その骨頂はあるのでしょう。本書では、「一本調子にすじみちだけを云へば、甘味も辛味も無い事が、言表の態度を変へれば、かやうにいろゝの面白味を生じて来る」(五十嵐力)フィギュールのあやなす力に注目。古代ギリシアから伝わるレトリックの技法と日本の修辞法を対照し、夏目漱石以降の近現代日本文学から豊富な用例を引きながらさまざまな意味を照らし出します。直喩、隠喩、換喩、提喩、誇張法、列叙法、緩叙法と何をどう伏せていくかの研究に役立つ一冊。用例を読んでいくだけで、その場に伏せたくなることうけあいです。

隠し味よりもっと効くコトバの伏せがダシどっせ

◉井ノ上シーザー DUST EYE

編集学校の師範として、開け伏せができないとは大変な欠落ですが、編集技法を使えば一発で解決できます。

思いのたけをすべて晒すヒトケタ世代師範さんの性は止められない。ならば、開けた情報に「とはいえ…」とか「なーんちゃって」と付け加えて、無理やりにでも展開を図ることです。

開けたら別の顔が出てくるマトリョーシカみたいなものですね。

例えば、あなたが「戦争反対!」とか、開け開けな、“そのまんま”な発言をしてしまったとする。そこで、「戦争によってテクノロジーが深化したと側面もある」という理知を装ったしたり顔や、「『戦争反対』は主題です。21世紀は方法の時代です」といった編集工学を応用した煙の巻き方を付け加えてみることです。

それは、あなたには不実と映るかもしれない。

ですが、ホントとツモリを行き来しつつ、「たくさんのわたし」を煌めかせる「擬き」に徹すること、それ“も”編集ではないでしょうか。

「千悩千冊」では、みなさまのご相談を受け付け中です。「性別、年代、ご職業、ペンネーム」を添えて、以下のリンクまでお寄せください。