私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

トキワ荘グループというのは、歴史的に見ても超弩級の天才たちが、一ヶ所に集まり壮観を呈していますが、その中でも特に凄いのが、藤子不二雄が、コンビであるという事実です。

こんな天才二人が偶然同じ小学校の同じクラスにいたというのが凄いですよね。たまたまジョン・レノンとポール・マッカートニーが近くにいたみたいなものです。そして、その二人は当然のごとく、その嗅覚によってお互いの存在に気づいてしまうのです。

小学五年生の出会い以来、いっしょに作品を作り続けてきた二人は、別々の高校、別々の会社に就職した後も、何の迷いもなく合作を続け、当然のように一緒に上京して、狭い二畳間で共同生活を送り始めます。そして、トキワ荘、藤子スタジオを経て、1987年に円満にコンビ解消するまで、一貫して藤子不二雄名義で作品を発表し続けました。

その作風において、それぞれ独自の確固とした世界を持ち、強烈な個性を発散させている二人が、喧嘩別れもせずに長期にわたって協力関係を築き続けてきたことは驚嘆に値します。

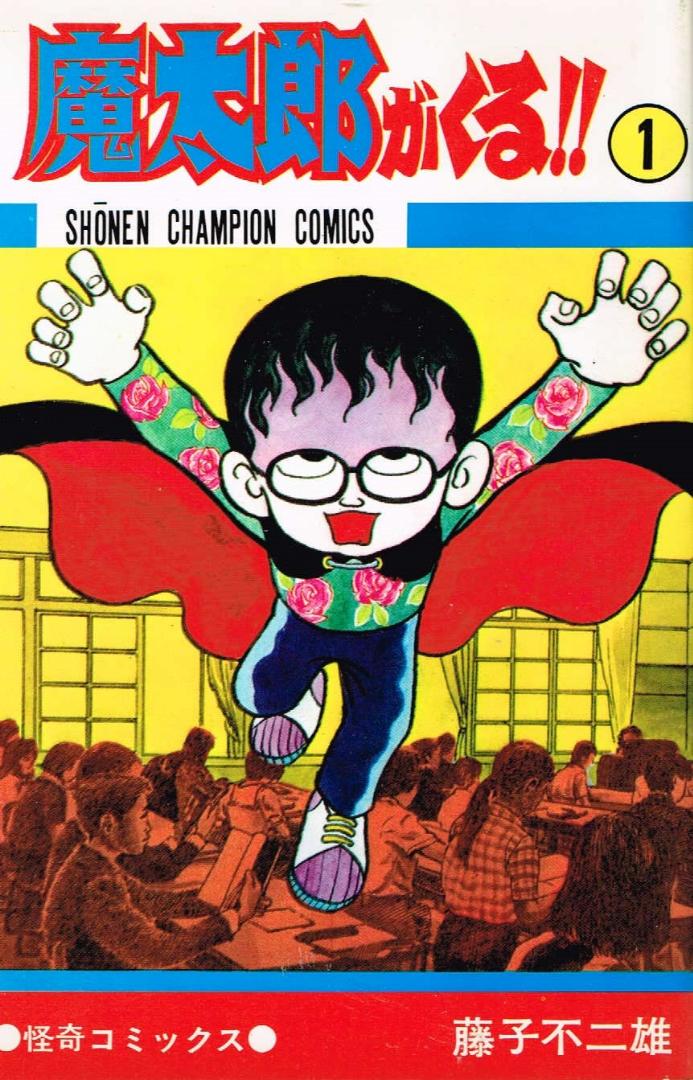

なにしろ1987年までは、『ドラえもん』(小学館)の作者が『魔太郎がくる!!』(秋田書店)を描いている体だったわけです。

とはいえ、さすがに当時子どもだった私でも、絵柄が二種類あることに気がついてはいました。そして、そのうちどちらが安孫子先生であるかも『まんが道』(少年画報社)などから、なんとなく類推できてはいたのですが…。

ところで、通常、おたく第一世代とは1960年前後生まれを指すそうですが、私の感覚では、元祖おたくはトキワ荘グループ、とりわけ藤子不二雄A先生ですね。私が小学生の頃は、まだ「おたく」という言葉はありませんでしたが、藤子A先生には、えもいわれぬ「おたく」感があって、とても魅惑的でした。

「怪物くん」や「フータくん」「仮面太郎」のような60年代の子供向けマンガにも、すでに個人的な趣味性が全面に滲み出ていましたが、70年代に入ると「マグリットの石」「万年青」「ぶきみな5週間」のような、マニア趣味をさらに前面に押し出した作品をいくつも描くようになります。しかしなんといっても、きわめつけは『まんが道』。

『まんが道』にしばしば登場する、丁寧な切抜きとスクラップ帳は、とても魅力的で真似したくなるものでした。実際、満賀道雄こと安孫子素雄青年は、無類の収集魔、記録魔で、切符や割りばし袋のようなどうでもいいものまで実にこまめに保存しており、日記のような文書資料もたくさん残しています。これらの記録の数々を見ると、かなりの読書家、映画マニアであることもわかります。

藤子A先生というと、ヒット作の数や長者番付の並びなどから、なんとなく藤子F先生の一歩後ろを歩いているような印象を覚えますが、実際、作品リストを見ると、多方面にわたるジャンルで数々の傑作・問題作を作り続けてきていたことに驚きを覚えます。

「怪物くん」「忍者ハットリくん」などの児童マンガから、「黒ィせえるすまん」(のち「笑ゥせえるすまん」に改題)などのブラックユーモア作品まで。さらには「魔太郎がくる!!」「ブラック商会変奇郎」などの怪奇もの、「劇画毛沢東伝」のような近代史劇、「少年時代」のような良質な文芸作品、ゼロ年代以降隆盛を見せるマンガ家マンガの嚆矢とも言うべき「まんが道」、そしてトキワ荘グループが総じて苦手とするスポーツマンガのジャンルでも「プロゴルファー猿」というヒット作があります。

作画技法の開発にも貪欲で、「シルバークロス」や「ビッグ1」のような初期の頃からコントラストを意識した斬新なベタ使いを試みていましたし、60年代半ば以降、黒枠を効果的に使ったり、デフォルメの効いた絵の中に突然、写真をハイキー加工したリアルな画像をはめ込むなど実験的な手法を駆使し、誰が見ても藤子Aとわかるノワールなタッチを確立しました。

そもそも、藤子A先生は、とにかく攻め過ぎなぐらい攻めていくスタイルの作家で、現在ではとうてい復刊できそうにない作品もたくさんあります。「狂人軍」なんて今まで一度も単行本化されていませんが、今後も無理でしょうね。

とにかく相方のことなど一切お構いなしに好き放題描いている印象です。

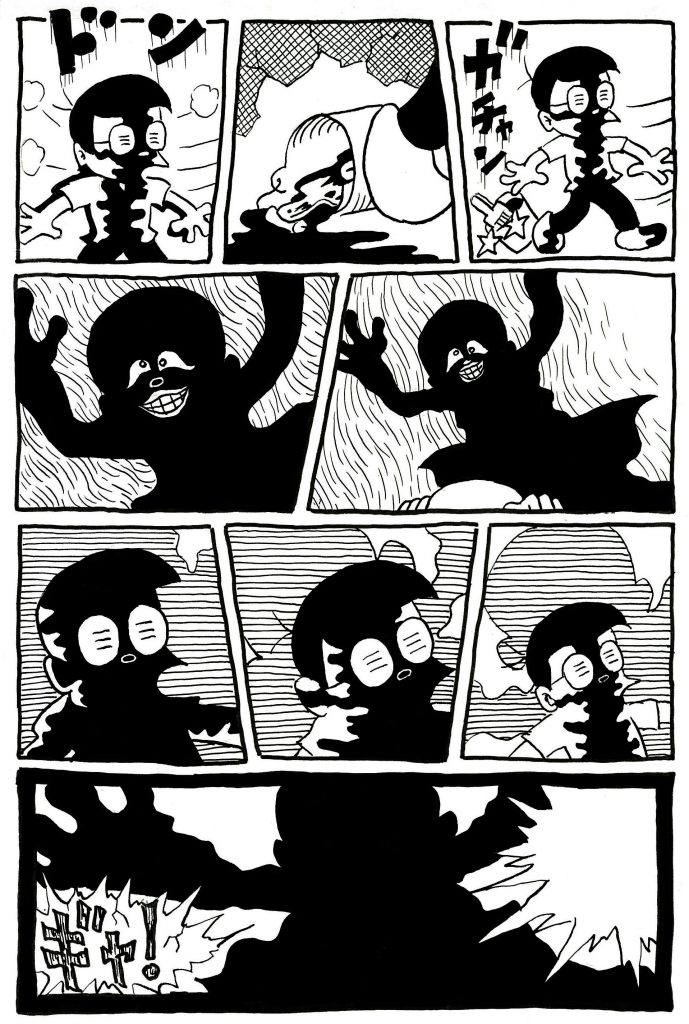

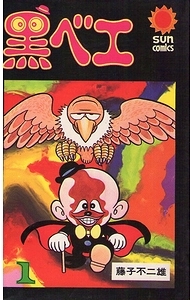

そんな多彩な藤子A作品の何を模写すればいいのか、ずいぶん悩みましたが、私が個人的に大好きな『黒ベエ』(朝日ソノラマ)を選びました。これは現在、なかなか復刊されづらい作品となっていますが、藤子A先生の知られざる傑作の一つです。その中の一話「スズキ・ミチオの秘密復讐計画」は、のちの『魔太郎がくる!!』の原型となった作品で、中学時代にこれを読んだ私は一撃でノックアウトされてしまいました。

藤子不二雄A「黒ベエ」模写

(出典:藤子不二雄『黒ベエ1』朝日ソノラマ)

う~む。今回は意外にも難易度が高かったです。一見すると簡単そうに見えるのですが、こういう【内向きに閉じた線】というのは、【各パーツのバランス】が取りづらくて、何度も描いては消しを繰り返す羽目に陥りました。

一番下のコマは、遺影みたいな【太い黒枠】になっていますね。これはA先生が、ここぞという見せ場で、よく使う手法です。「ギャ!」という【描き文字】も、いかにもA先生らしいですね。

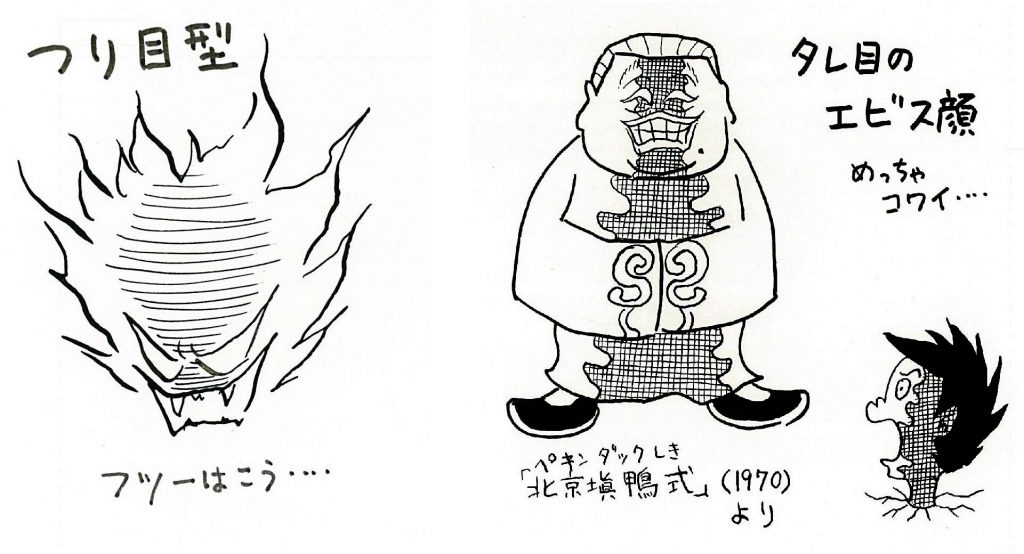

それからキャラクターのタレ目も特徴的です。「笑ゥせぇるすまん」の喪黒福造などもそうでした。ふつう、悪魔的人物を表現するとき、つり上がった目を描くのが一般的だと思うのですが、藤子A先生の場合は、いつもタレ目のエビス顔。これが逆にコワイ!

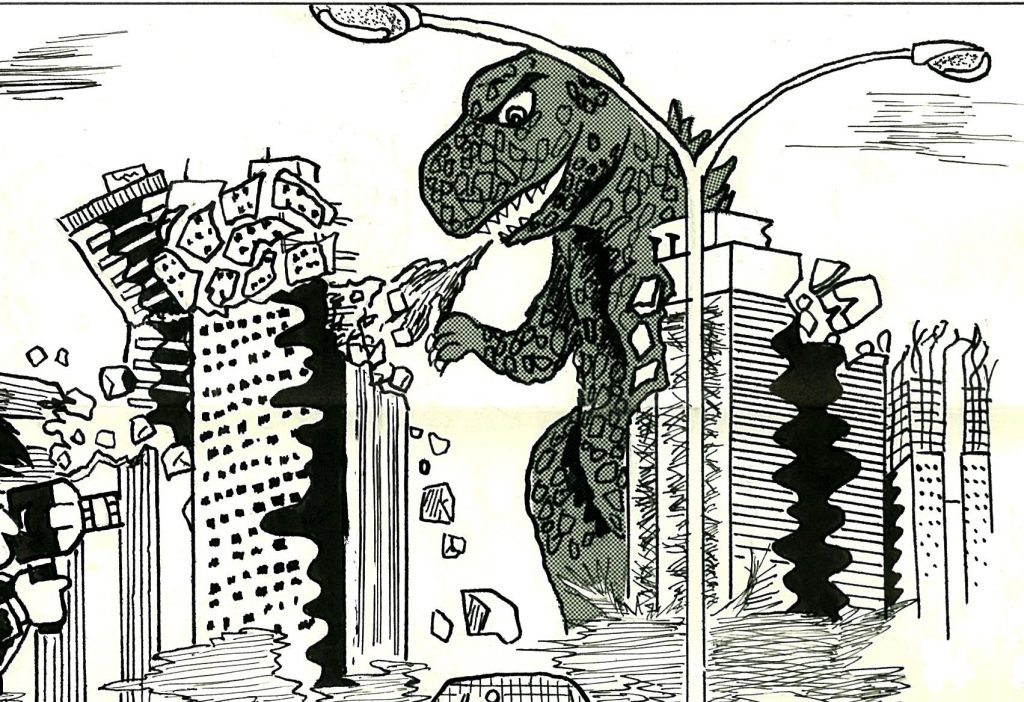

それからなんと言っても、顔の真ん中にできる、この独特の影表現。これですよ、これ。これが藤子A先生のたまらない魅力です。もう、この影、大好きでした。ちなみに下の絵は、恥ずかしながら私が中二の頃に描いたラクガキです。なんでビルのこんなところに、こんな影ができるのか謎ですが、よっぽどこの影が好きだったんですね。

それにしても、藤子A先生は初速はいいんですが、あまり長続きしないのですね。「黒ベエ」も「狂人軍」も、もの凄く面白いのは初めの方だけ。『魔太郎がくる!!』の少年チャンピオンコミックス第一巻も、奇跡の巻と言っていいぐらい素晴らしいものですが、二巻目以降、急激に変質し、もう別の作品といってもいいぐらいのものになってしまいました。

熱しやすく冷めやすいA先生。この持続性のなさ加減は、F先生と好対照をなしていて、あらためて作家的資質の違いを痛感させられます。

ちなみに『魔太郎がくる!!』は、チャンピオンコミックスの最初の版以外、とても認められません。藤子不二雄ランド以降の全ての版は、今どきのご時世に配慮してマイルドに描き直されてしまっているのですね。欠番になっている作品もたくさんあります。Amazonサイトで確認したところ、今は本家チャンピオンコミックスですら改変されてしまっているようですね。マイナーな作家なら刊行できるのかもしれませんが、「藤子不二雄」というブランドがあまりにも巨大ため、かえって良作の流通を妨げている側面があるように思います。

いつの日か藤子A先生の数々の知られざる傑作を、初出掲載時のまま読める日が来ることを祈っています。

◆◇藤子不二雄Aのhoriスコア◆◇◆

【内向きに閉じた線】82 hori

【各パーツのバランス】90 hori

第一回で描いた火の鳥の顔面が崩壊するのと同じ現象が起きました。手塚治虫も丸く閉じた線と言えますが、どこか開いているようなところもあって、A先生よりは、まだ描きやすかったです。

【太い黒枠】74hori

60年代の初め頃から、その萌芽のようなものはありましたが、もともとは単行本化に際しての編集上の都合から始まったものとも言われています。60年代半ば以降、ブラックな作品を描くようになってから、これが一つのスタイルとして定着しました。

【描き文字】69hori

ちょっと肉厚の描き文字で「ギニャ」「ドヒー」「ギャギャン」「ドジャーン」「ビャビャー」といったA先生の専売特許のようなオノマトペがよく出てきます。描き文字に様々な模様や装飾を描き込むことも多いですね。上の絵では木肌のような粗い感じの縦線が入っていますが、オリジナルとはちょっと違っちゃいました。

(藤子不二雄『黒ベエ1』朝日ソノラマ)

全3巻のサンコミックスのうち、1巻だけは大傑作!

同じ藤子作品の「ジャングル黒べえ」とは何の関係もありません。

アイキャッチ画像:藤子不二雄『魔太郎がくる!!』秋田書店

堀江純一

編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。

山田風太郎『人間臨終図巻』をふと手に取ってみる。 「八十歳で死んだ人々」のところを覗いてみると、釈迦、プラトン、世阿弥にカント・・・と、なかなかに強力なラインナップである。 ついに、この並びの末尾にあの人が列聖される […]

文章が書けなかった私◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

デジタルネイティブの対義語をネットで検索してみると、「デジタルイミグラント」とか言うらしい。なるほど現地人(ネイティブ)に対する、移民(イミグラント)というわけか。 私は、学生時代から就職してしばらくするまで、ネット […]

桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]

【追悼】鳥山明先生「マンガのスコア」増補版・画力スカウター無限大!

突然の訃報に驚きを禁じ得ません。 この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。 七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで […]

今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。