草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

「千離衆のみんなとひさびさにじっくり会いたい、語りたい」。

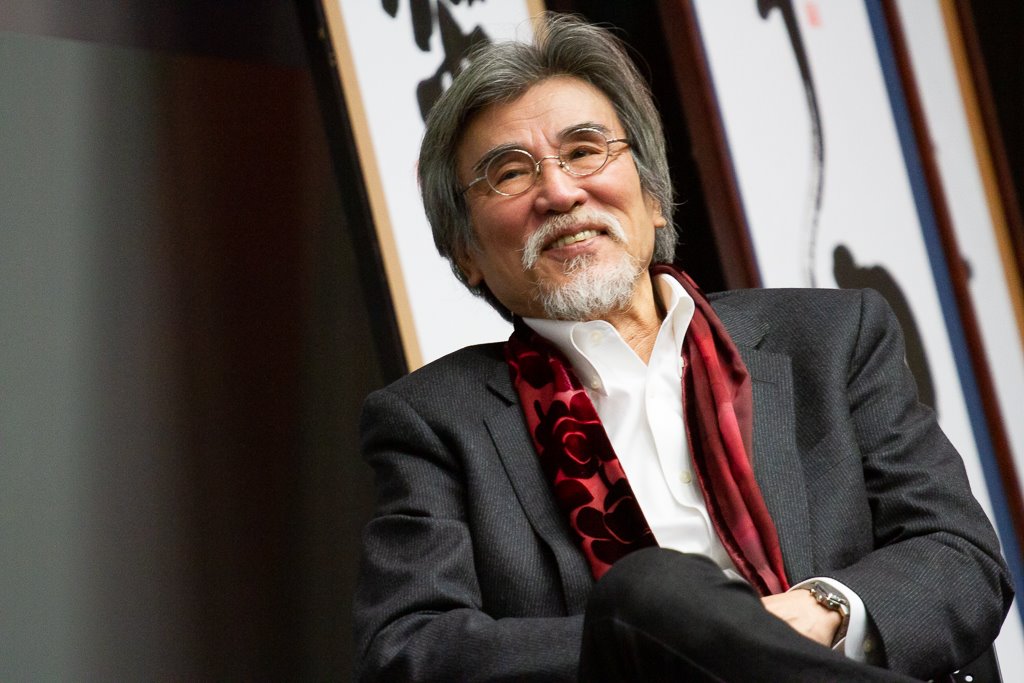

松岡正剛校長の言葉だ。千離衆とは、離を退院した学衆のことである。

11月9日(土)の13離退院式は、いつもの豪徳寺を離れ、DNP五反田ビルの大会場がその舞台となる。イシス編集学校20周年を控えた今年最後のイシス祭り。久しぶりの「離」単独の感門之盟だ。

5月に開校した令和初の13離では、小坂真菜美別当・福田容子別番・寺田充宏右筆が担う「絃燈院」と、蜷川明男別当・野嶋真帆別番・小倉加奈子右筆が担う「逍応院」に分かれ、4か月間の世界読書の旅が続いた。倉田慎一・田母神顯二郎のダブル方師と、山田小萩半東も、「離れ」から離学衆を支え続けた。

「遊刊エディスト」の発刊と重ねた「離ディスト(Redist)」たちの集いとなる感門之盟当日は、イシス編集学校の奥の院での学びを納めたばかりの瑞々しい13離衆を、千離衆がさまざまな趣向で言祝ぐ。

離後も、離中の学びはそれぞれの実践の場で続く。それが「一生の離」と言われる所以だ。東北や東京で定期的に開かれている「声文会」では、千離衆の有志が集まり、語り合い、論じ合う。ときに松岡正剛校長や太田香保総匠も交えながら、文巻を読み込み、今現在の自分自身をそこに重ね、世界との関わり方を動かし続け、「生命に学び、歴史を展き、文化と遊ぶ」方法的視点を深化させている。

指導陣である火元組や仲間とともに過ごした濃密な日々を、院を超え、季を超えて振り返る今年の離ユニオン。この日は12季をもって引退した太田眞千代母匠の登壇も、予定されている。

離の薫りがほとばしる13離の退院者たちを囲んで、日々の「ひとしずく」に含まれるかけがえのない「すべて」を切り出すあの切実を再び味わう特別な一日は、間近に迫っている。

丸洋子

編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。

八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]

陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]

公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]

千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]

木漏れ日の揺らめく中を静かに踊る人影がある。虚空へと手を伸ばすその人は、目に見えない何かに促されているようにも見える。踊り終わると、公園のベンチに座る一人の男とふと目が合い、かすかに頷きあう。踊っていた人の姿は、その男に […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。