読んだ本についてうまく語れない。多くの人が悩みを抱える。書けば、誰かにおもねるような読書感想文か、評論家気取りのカスタマーレビューになってしまう。そんな問題を鼻息ひとつで吹き飛ばし、松岡校長の千夜千冊から徹底的に学ぶのが[破]でのセイゴオ知文術である。

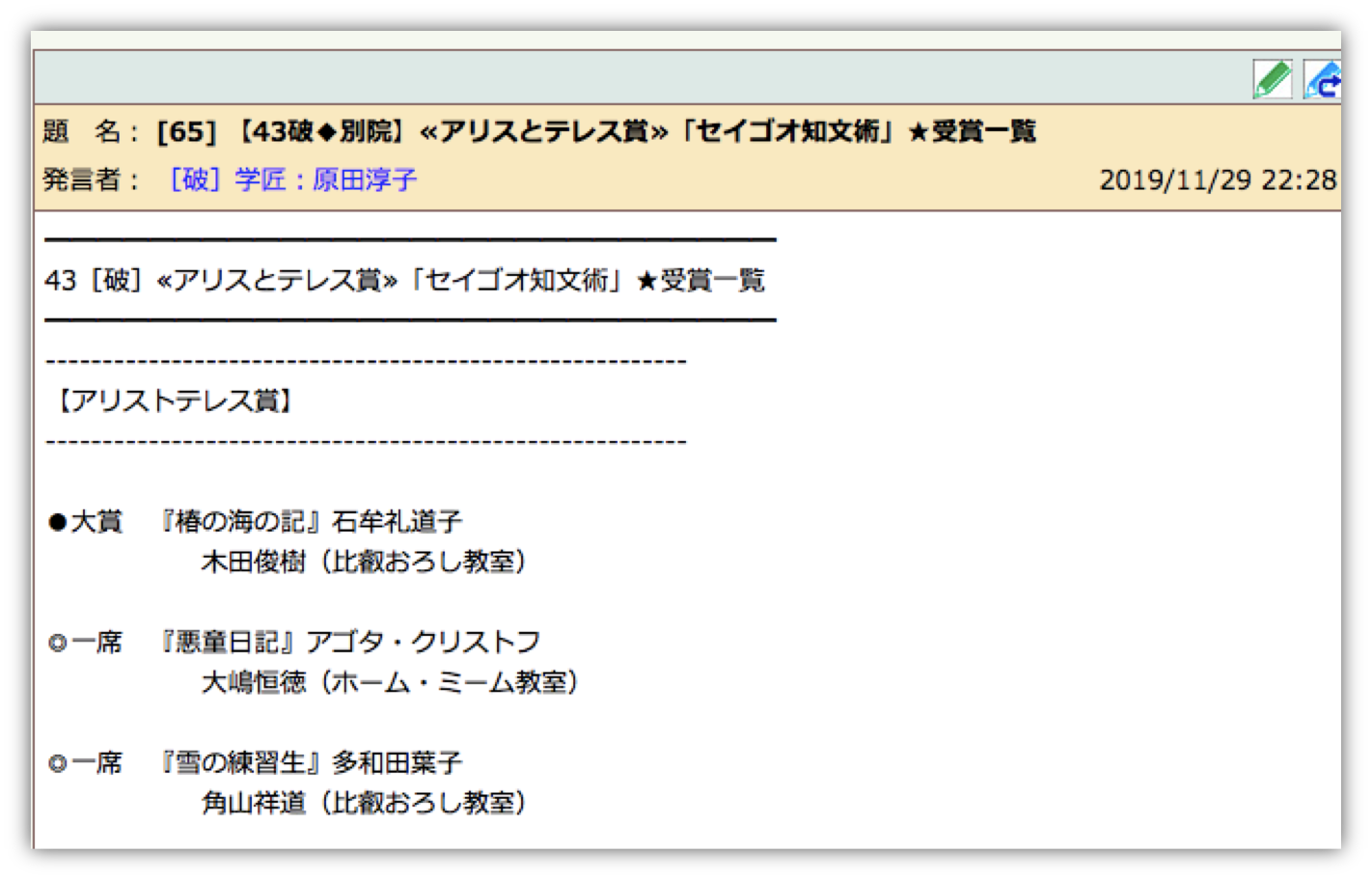

11月29日深夜、43[破]別院には全10通の言葉の束が届けられた。セイゴオ知文術によって生み出された作品を共読し、9名の選評委員が評価する「アリスとテレス賞」の発表である。受賞作品一覧と、エントリー61作品すべてに対する講評が連ねられていた。

「オフサイドがサッカーを面白くしたように、ルールは編集を加速させる。ならば、セイゴオ知文術のルールはなんだ?」

関富夫評匠が問う。本を読み、それを紹介する。このシンプルな行為をとびきり奥深いものにする2つの鍵。ヒントはこのアワード名だ。松岡校長の秘蔵っ子、アリスとテレス。編集学校では、アリス=モード文体術、テレス=知文術として知られている。

モード文体術とは、本の著者の身のこなしや言葉づかいなど、その本ならではのモードを纏って文章を書くこと。そのために必要なのは、対象本の読み込みである。

「さて、みなさん、本は何回読みましたか?」

「推敲の途中でも読み返してみたかな?」

本が手招きする不思議の国へもっともっと迷い込めと、関は軽やかに発破をかけた。

いっぽう知文術とは、対象の本に著された言葉や事物のみならず、その社会背景や著者のプロフィールなど周辺情報を織り込むこと。植田フサ子評匠は口元を引き締めてこう語る。

「情報の意味を多めに引き取り、次の読み手に手渡す勇気こそがテレスの覚悟」

1冊の本を要約しながら、そこから引き出される連想とともに読書体験をかたちにできたとき、それはたんなる書評を超え、その人にしか語りえない作品となるのだ。

今期のアリストテレス大賞は、比叡おろし教室の木田俊樹さんに贈られた。石牟礼道子による『椿の海の記』を受け、木田さん自身が体験した夕暮れの情景を石牟礼モードたっぷりに描くシーンに始まる。続けて、本書を「自然の記憶の再生」と位置づける独自の読み、著者を「詩人」と評価する外部情報の引用の連打。駆け出すアリスに手を取られ、気づけばテレスの語りに聞き入ってしまう秀作だ。

知文の国の冒険を終えた学衆たちは、それぞれの講評を胸ポケットに入れて物語の国へと歩みを進める。

▼大賞作品は以下(敬称略)

■アリストテレス賞:大賞

木田俊樹(比叡おろし教室)

『椿の海の記』石牟礼道子

芳香蘇る散華、波間蠢く物心

■アリス賞:大賞

乗峯奈菜絵(転界ホログラム教室)

『雪の練習生』多和田葉子

言葉の泉に耳を澄ませば

■テレス賞:大賞

北村彰規(ホーム・ミーム教室)

『文字逍遥』白川静

文字界への出遊

梅澤奈央

編集的先達:平松洋子。ライティングよし、コミュニケーションよし、そして勇み足気味の突破力よし。イシスでも一二を争う負けん気の強さとしつこさで、講座のプロセスをメディア化するという開校以来20年手つかずだった難行を果たす。校長松岡正剛に「イシス初のジャーナリスト」と評された。

イシス編集学校メルマガ「編集ウメ子」配信中。

「知のコロシアム」とささやかれる、Hyper-Editing Platform[AIDA]。半年のあいだ、多彩なゲストやボードメンバーとともに知を深め、自己変容していくプログラムです。座衆と呼ばれる受講生は「常識がひっく […]

【リスキリングなら】勉強の仕方を学べるイシス編集学校!4/18(木)オンライン説明会あります。

大人になってから、もう一度学びなおしたくなる――。リスキリングやリカレント教育という言葉があたりまえになったいま、社会人になって大学や大学院に興味が向き始めた人も多いでしょう。 でも、そのときに悩むのが「何を」学ぶか、で […]

【イシスの推しメン26人目】ジュエリーデザイナー小野泰秀が、松岡正剛の佇まいに惹かれたワケとは

『デザイン知』。千夜千冊エディション2冊目にして、「デザイン」に関心のある者の心を鷲掴みにしていった1冊だ。ジュエリーデザイナーの小野泰秀さんは、松岡正剛による『デザイン知』の衝撃波をうけ、イシス編集学校へ入門。 なぜ、 […]

松岡正剛は、一世紀にひとりの天才だ。――佐藤優 多士済々の異才・哲人・哲人とともに対話し、思索を深める場。それが、Hyper-Editing Platform[AIDA]です。公式ホームページでは、ボードメ […]

【こまつ座への招待状】東京裁判を扱った公演『夢の泪』 井上ひさし生誕90年記念第1弾 4/6開幕

わたしたち日本人は、 どうしてこうも心楽しまない日々を送っているのでしょうか。 どうしてこうもどことなく不安な毎日を過ごしているのでしょうか。 日本国は、わたしたち国民が自らの手で そのあり方を創ってくこと […]