知のミステリーとしてのイシス

イシス編集学校の稽古模様はミステリーのようだ。

ミステリーでは何らかの事件や犯罪が発生し、その謎が最終的に解き明かされていく。一見シンプルだが、犯人は巧妙なトリックを仕掛け、著者は最後にどんでん返しを用意し、読み手の想像をやすやすと超えていく。このように読者を引き込み、既知の想定を超えていくミステリーには、「伏せて、開ける」「開きそうなものを、伏せる」という編集が多重多層に仕組まれている。

これはイシスの編集稽古プロセスにも共通している。そもそも「お題→回答→指南」の流れが「伏せて、開ける」の繰り返しになっている。他の学衆の回答や指南プロセスを互いに読みあうことで、自分一人では思いつかない新しい見方が開かれていく。イシスには何気ないルールやしつらえひとつにも編集の意図がある。このような編集によって教室では知の事件が連鎖し、今までにない見方や視野が広がり、既知の見方が破られていく。

師範と師範代の「ダブル・コーチング・システム」

開講2週目の「師範」の登場も、「伏せて、開ける」を象徴するような事件だった。

イシスには師範代だけでなく、師範というロールがあり、開講当初から教室の様子を眺めていた。

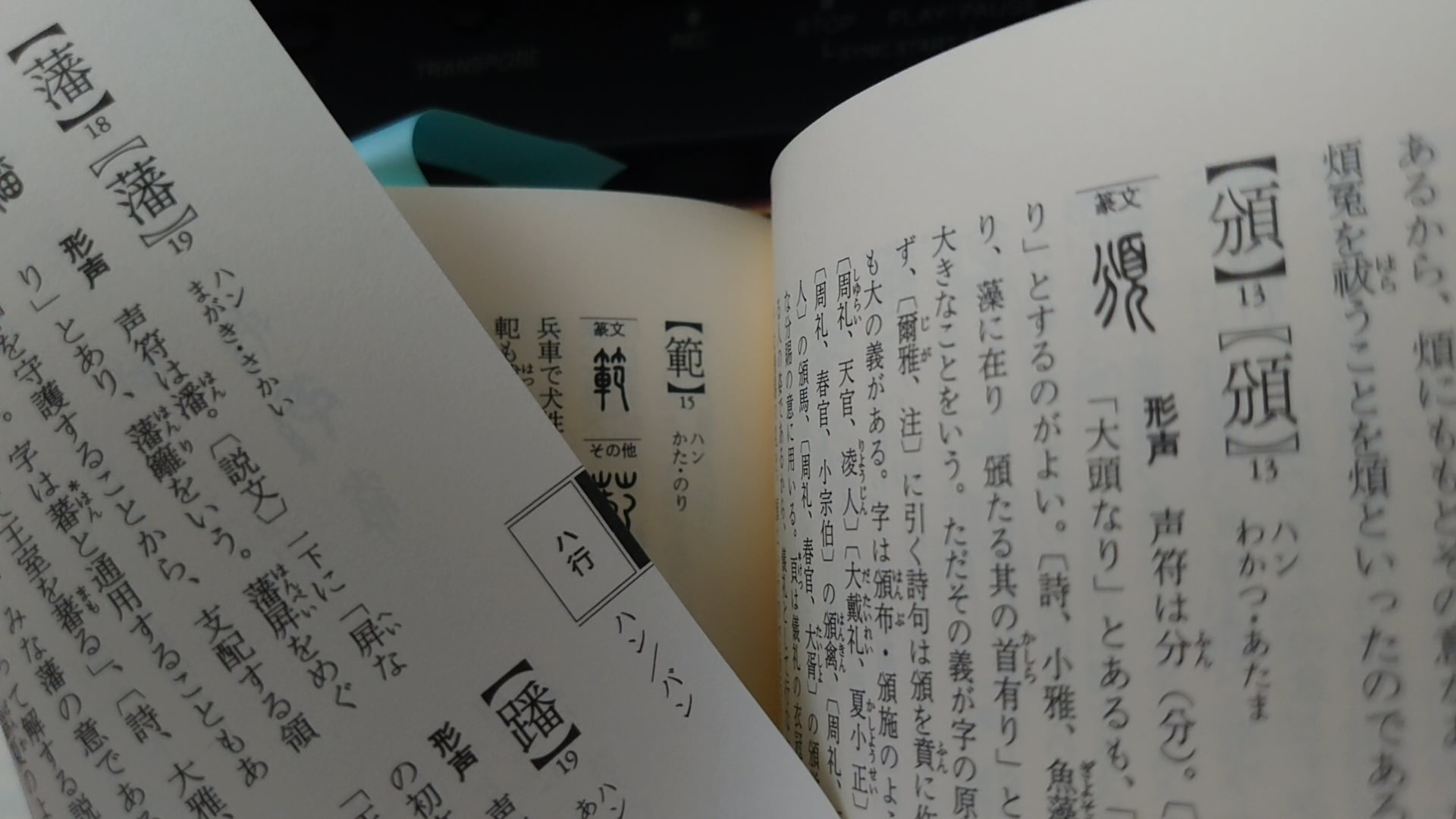

『インタースコア』にあるように、師範の「範」という漢字は、「車を浄めて出掛けるときの姿や礼」であり、「前に進もうとする者たちの格好」を指す。

師範は全員が師範代経験者であり、編集道の先を歩む者。編集学校という情報に「師範」という要素が加わり、イシス編集学校が「ダブル・コーチング・システム」でもあることがあかされた。

「伏せて、開ける」師範陣

師範の登場の仕方にも「伏せて、開ける」がある。

吉居奈々師範は、「ファンレターのお届けです」(カンテ・ホンド教室)、「別冊びいどろ愛読してます~」(本達ビードロ教室)と、担当教室名や稽古の様子に肖ったタイトルをつけ、開講から学衆と師範代の編集稽古を見守ってきたことをあかした。

三津田恵子師範は、稲垣景子師範代(オブザぶとん教室)と桑田惇平師範代(極性アンバンドル教室)とタッグを組み、事前に師範代が新しい客人(師範)の到来を予感させる謎の投稿をした上で、その正体をあかした。登場そのものに「伏せて、開ける」が込められていた。

渡辺恒久師範は、学衆一人ひとりの稽古ぶりへのエールをおくりつつ、「編集稽古は『動く障子』や『進む襖』なんです。」という松岡校長のメッセージを差し入れた。このメタファーは新たな「伏せ」でもあり、今後の編集稽古のどこかであかされていくことだろう。

師範は複数の教室を担当し、稽古ぶりを見つつ、編集工学や編集学校などについて、勧学会に差し入れをしていく。師範の「伏せて、開ける」編集が、勧学会や編集稽古にどのような新たな知の事件が起こすのだろうか。

【第47期[守]基本コース 師範陣】

◆井ノ上裕二

◆梅澤光由

◆齋藤幸三

◆武田英裕

◆中村麻人

◆三國紹恵

◆三津田恵子

◆吉居奈々

◆若林牧子

◆渡辺恒久

上杉公志

編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。

【速報】林頭吉村が明かす「3つのネオバロック」とは?【52[守]・53[破]伝習座】

桜ほころぶ季節は、新たな節目の季節である。かつての感門之盟で校長・松岡正剛が発した言葉であらわすならば、「断点から断然」の編集へ向かう契機でもある。 こうした節目はイシス編集学校も例外ではない。2024年、 […]

【第83回感門之盟】「エディット・タイド」Day2 公開記事総覧

第83回感門之盟「エディット・タイド(EDIT TIDE)」の2日目(2024年3月17日)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 【83感門】「潮流」は先達の方法から(八田律師・新井 […]

【83感門】「潮流」は先達の方法から(八田律師・新井師範メッセージ)

先生・先輩・親戚のおじさんetc…。誰にだって先達がいる。先達からの贈り物は、それがほんの一言や一冊であっても、その人の人生に一瞬にして新たな潮流を起こす。そのような体験をしたことがある方は少なくないのではな […]

【第83回感門之盟】「エディット・タイド」Day1 公開記事総覧

第83回感門之盟「エディット・タイド(EDIT TIDE)」の1日目(2024年3月16日)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 【83感門之盟】初の3Days開催!タイトルは「エデ […]

◎速報◎「スーパーからハイパーの破へ」八田律師メッセージ【51破伝習座】

割り切れない社会にこそ方法を インボイス制度が始まった。国税庁のサイトによると次のような記載がある。 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」 […]