-

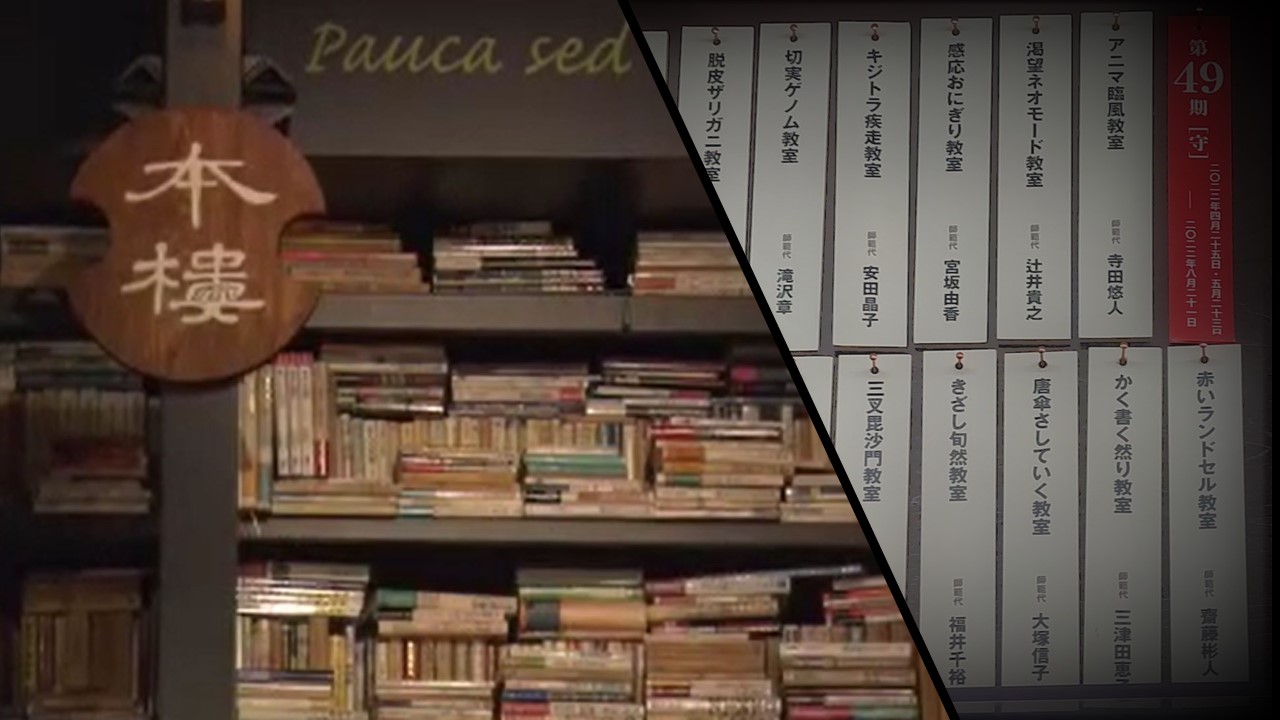

「ない」が生んだ新たな本楼体験ー49[守]

- 2022/08/27(土)06:01

-

かつてない「本楼オンライン汁講ツアー」が開催されたのは8月6日のことだった。7教室から10名強の学衆が参加した。

本楼の雰囲気がわかりましたし、いつか絶対訪れて、この空間の

空気を吸い込んでみたい!

(ピッピ乱反射教室・犬丸マドカ学衆)

画面越しの近くても決して手の届かない遠さが、いっそう本への

興味と憧れを掻き立てました。

(切実ゲノム教室・福澤美穂子学衆)

7月下旬、49守指導陣(師範代・師範)は、引き裂かれるような気持ちで、ニュースに注意のカーソルを当て続けていた。複数教室で計画する本楼での汁講開催日が近づいているのにも関わらず、コロナ感染の拡大が落ち着く気配がない。

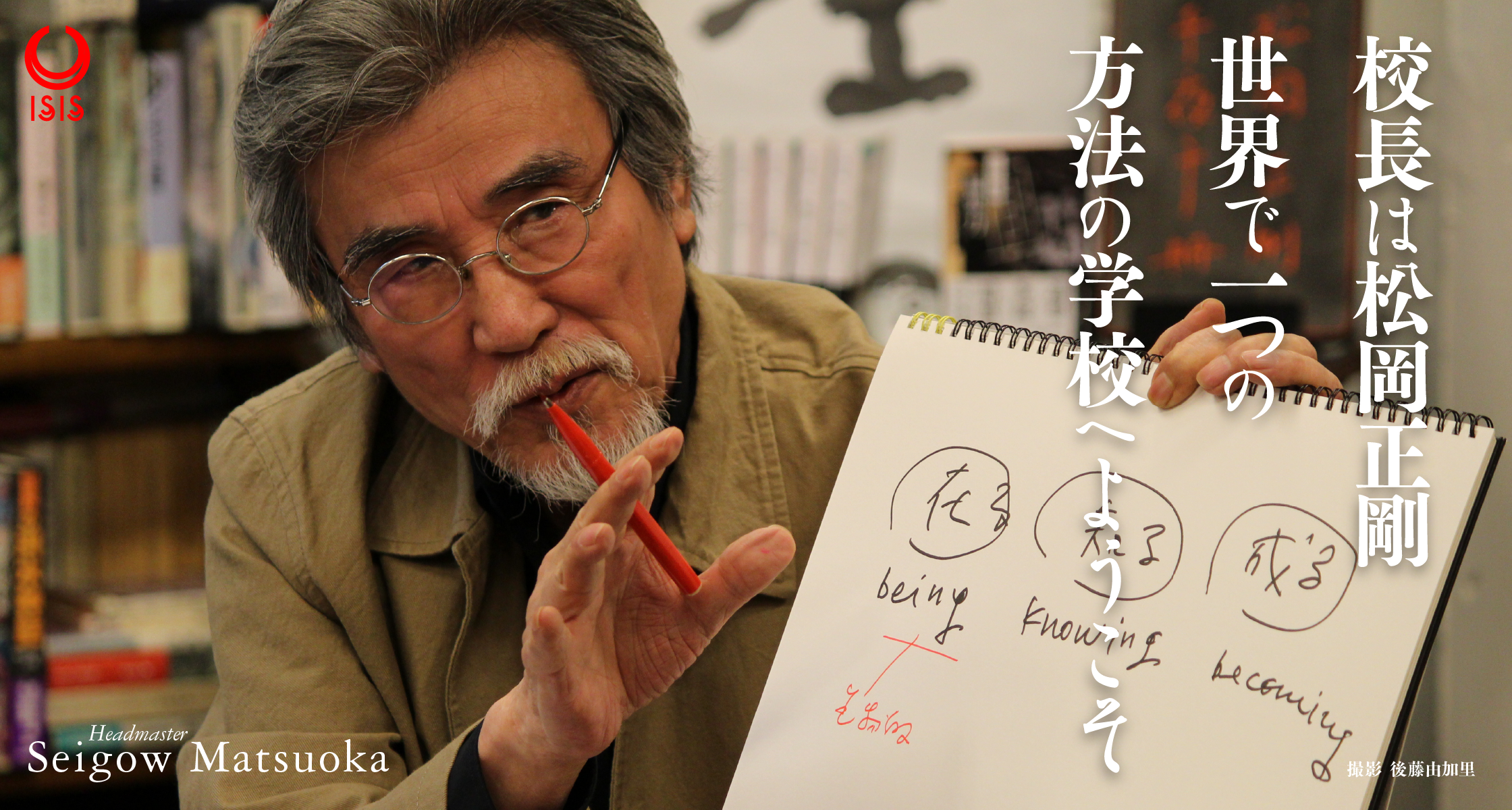

本楼という場所は、イシス編集学校の指導陣にとっては、格別なトポスである。その場にひとたび踏み入れたなら、自らの中の何かが蠢き始め、集った人々の間に共振が起こる。何度でもこの場に身を置き、生まれくるものを育てたくなるのだ。「学衆とこの感覚を味わいたい」と指導陣は、本楼での汁講開催にこだわり続けてきた。

開催日の6日前に「オンライン開催へ切り替え」の決定が下されるやいなや、師範陣の編集魂がメラメラとたぎり始めた。まず、49守指導陣から「ダディ」と頼られる森本が、仮留でダンドリとルル三条を投じた。続いて、尾島と加藤が本楼中継組に名乗りをあげ、遠地の嶋本・石井・阿曽トリオがチャット番を買って出る。当日のフォーメーションが決まれば、後は磨きあげだ。単に本楼を映すだけでは面白くない。松岡校長の存在や編集道の奥を感じてもらうツアーへとターゲットを拡張させていく。こうして、前代未聞の複数教室合同「本楼オンライン汁講ツアー」が誕生した。

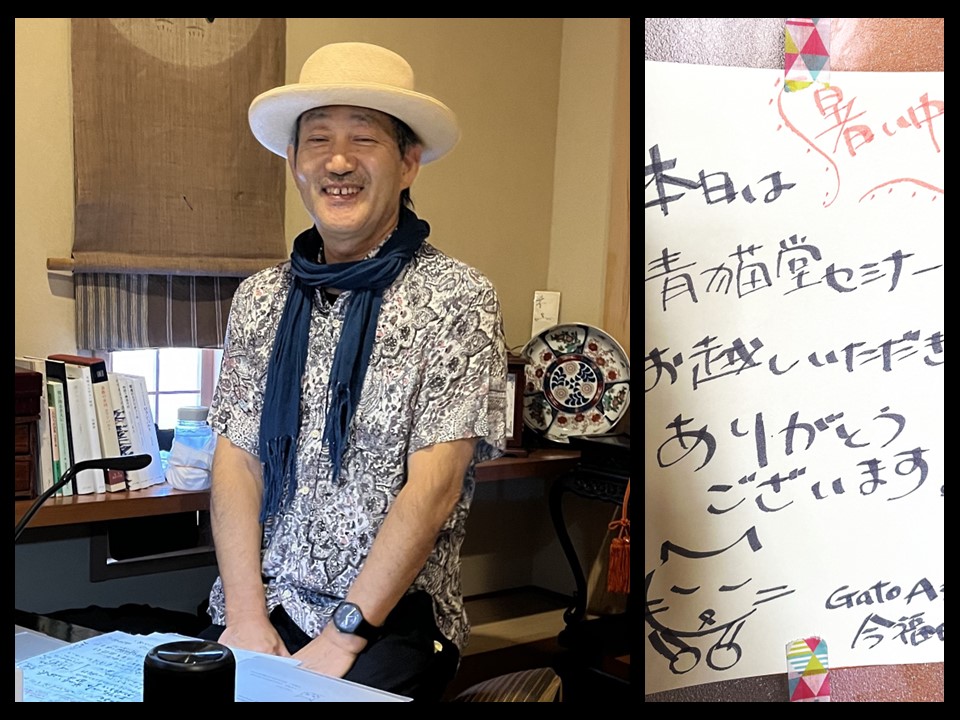

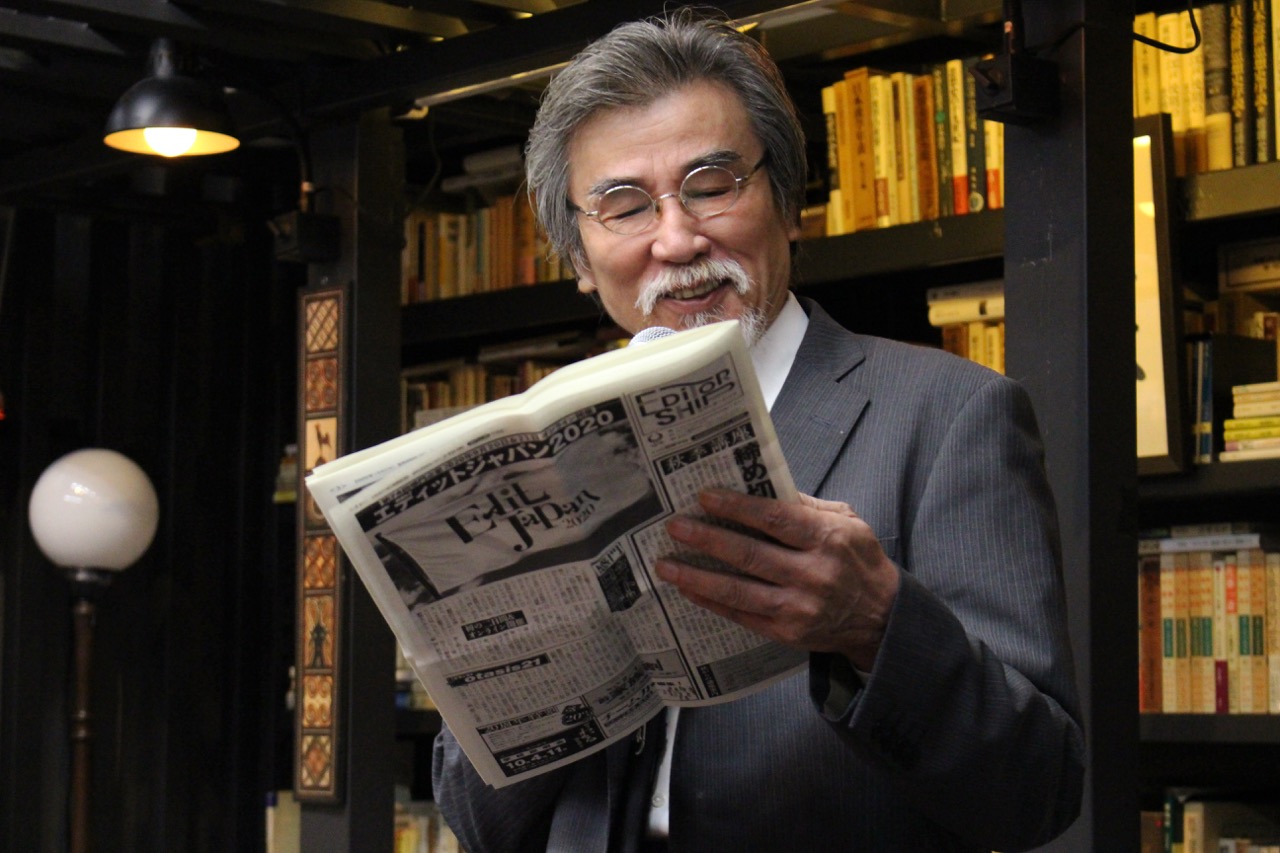

▲学林堂の本棚を紹介する鈴木康代学匠と尾島可奈子師範。

尾島師範は、松岡校長がマーキングしたページを紹介。

どれほどのIF/THENを想定しても、やはり事件は起きるものだ。学匠の鈴木の声で2階の学林堂からスタートした中継は、学林堂の本棚・教室札の紹介を経て、1階本楼への階段を降りる。階段壁に飾られた師範代手製の教室名フライヤーが見えたところで画面が固まるトラブルが発生。渇望ネオモード教室の中川孝晃学衆からの「がんばれ階段ネットワーク!」の声援を受け、数分後にリカバリー。「みなさん、本楼へようこそ」という律師、八田の声と共に本楼の映像が流れ始めると、一同が画面に釘付けとなった。

▲八田英子律師が歩きながら、本楼の棚を紹介。

加藤めぐみ師範からは『情報の歴史21』のミニガイダンス。

住みたいレベルに、すてきなところだなぁと思いました。

(配線うなる教室・高見悦子学衆)

本当に寝袋持ち込んで夜通しいてみたい場所です。

(ピッピ乱反射教室・犬丸マドカ学衆)

初めて見る本楼。本の多さにビックリ!二千万冊×三階分。どこに

どの本があるかをみなさん把握していることにもビックリ!!本の

読み方のレクチャーも有難かったです。

(八段プラモデル教室・武内一弘学衆)

たくさんの知識とここに集う皆様の好奇心が詰まったところのよう

に感じました。 (ピッピ乱反射教室・柳田直美学衆)

集った学衆たちの間で何かが動き始めた。それは、60分のツアーが閉幕する頃に「楽しかったです!」「本当にありがとうございました!」「卒門まで、がんばります。楽しみます!!」という声となってあらわれた。

足りないものを補いたい、何かをもっと良くしたいという不足に出会ったときこそが編集の契機。「リアルを見せられない」ことにとらわれずに、別の可能性に目を向けていくことで、かえって豊かな場を生んだ。49守の指導陣を突き動かしたものは、他にもある。各々が先達からもらい受けた本楼との出会いの原体験があったからこそ、その本質を何とか伝えたかった。脈々と先達から受け継いだバトンをここで途絶えさせる訳にはいかないのだ。

49守は8月21日に全番回答期限という境界を越えた。学衆たちは、師範代からのミームを携えて、次のステージへと羽ばたく。

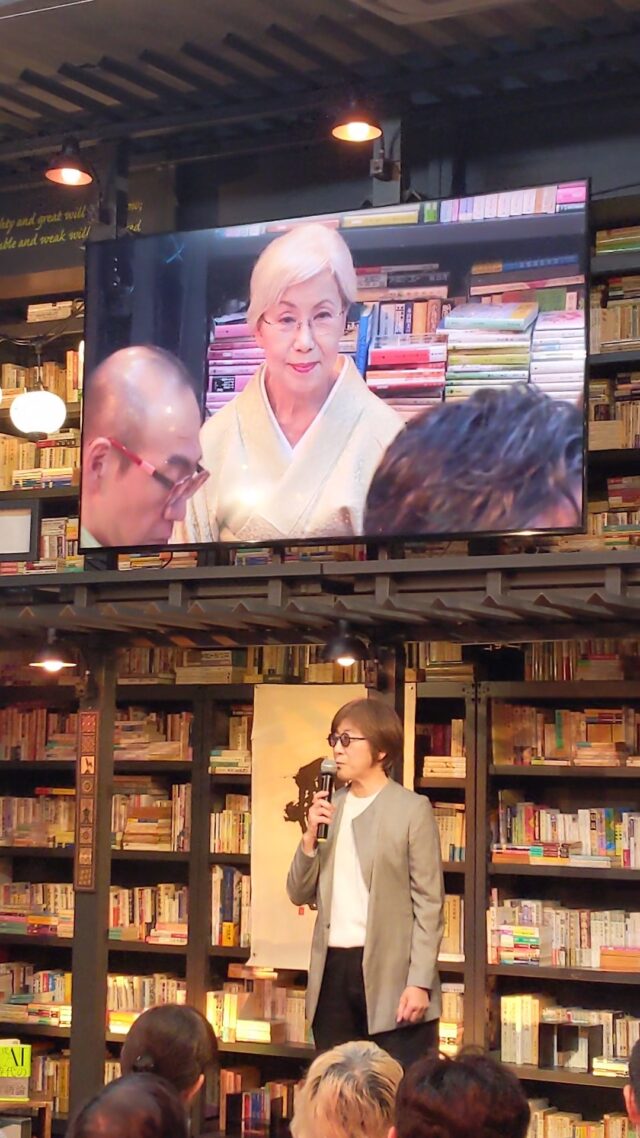

▲左から、ダンドリ編集の森本康裕師範、加藤師範、駆けつけたピッピ乱反

射教室の三浦純子師範代、ニシダ鳥肌教室の西村宜久師範代、康代学匠、

尾島師範、いつも笑顔の鈴木亮太師範。