発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

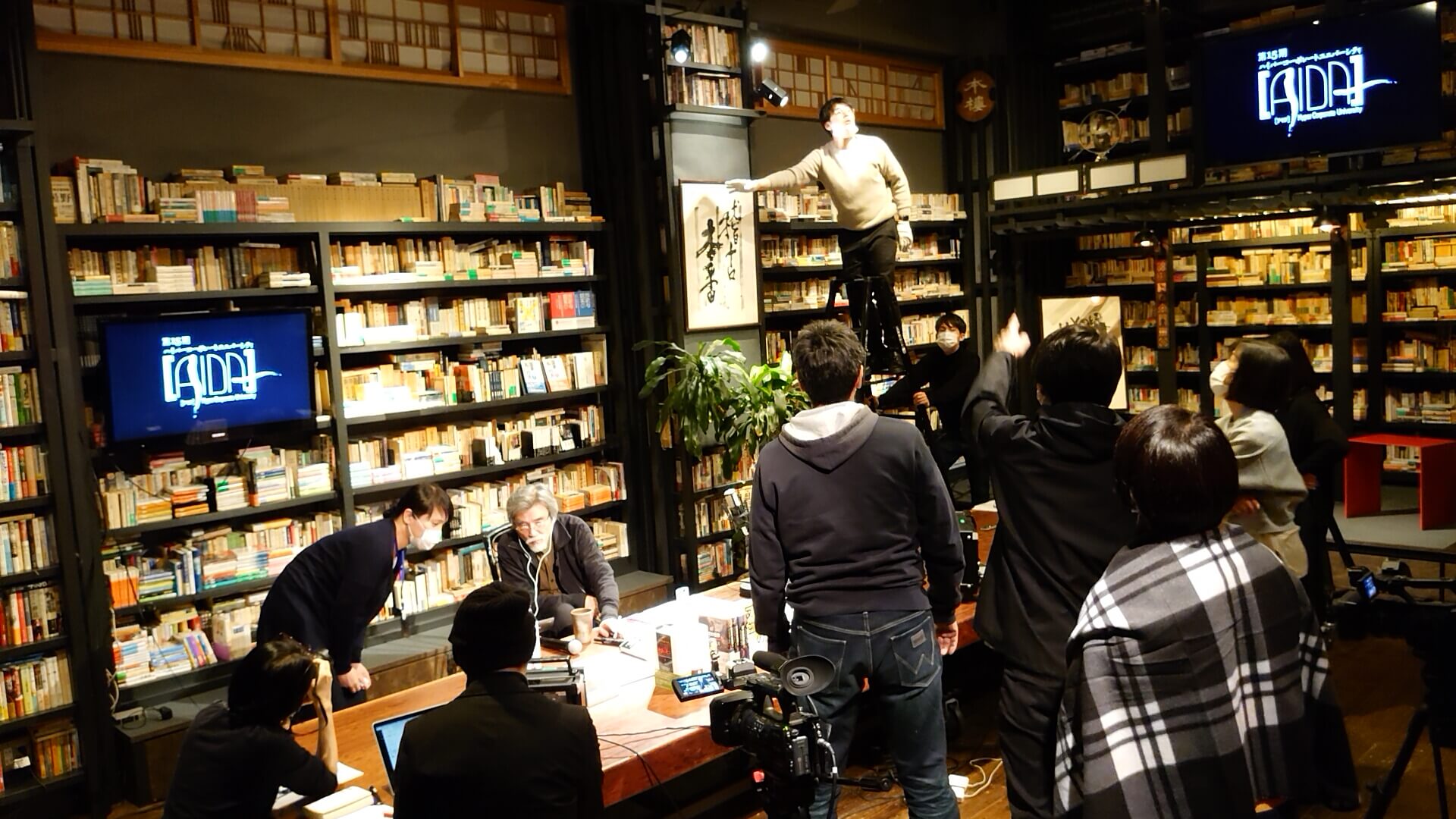

4月24日22:16、編集工学研究所1階の本楼。第15期ハイパーコーポレートユニバーシティ[AIDA]の第六講、松岡塾長による「塾長最終講義」リハーサルが進行中だ。

「今はパンデミック、緊急事態宣言。なるべくソーシャルディスタンスを開けてほしい、三密を避けてほしいという状況下で、三つのことを話したい。

一つ目はグローバリズムに待ったをかける思想、二つ目は日本という方法、三つ目が情報生命。

自分にあるこうしたことをおさらいをしてみようと思います。」

一部の塾生をのぞきオンラインでの開催となるが、テレワークの延長ではない。

「ドキュメンタリーを撮るつもりで臨んでほしい」という松岡塾長のオーダーのもと、

カメラ6台の映像、カメラの画像、チャットやエディストのテキストといったメディアが交差し、

今期の塾生だけでなく、過去期のゲストやイシス編集学校の学匠といった様々なキャストが交わし合う。

オンラインとリアルでインタースコアを起こす現場は、映画の撮影スタジオさながらだ。

17:45、会場入りした松岡塾長からディレクションが次々に飛びはじめた。

「ビデオはもう少し下げて。ブビンガ(机)も映っていた方がいい」

「がなる必要ないよね? ちょっと今、少し声を張ってるんだけど」

「このペンはだめ。他もチェックして」「これだと(ペンが)細すぎない?」

「本の映りが暗くない? ライティングを動かして」

「ドキュメンタリーの素材はどんどん撮ってほしい。『八田がコーヒーで衣笠がお茶だ』といったものが見えた方がうまくいく」

進行についても変更がかかる。

「テレビニュースの様子を挟む。リアルタイム感が出てすごくいい」

「セッションは一人ひとり聞いてばかりだとフラットになる。時折、安藤のインタラクションが入った方がいい。吉村はスピードのコントロールかな」

「冒頭の佐々木の入りの前に何かを舐めるような待ち受けを入れよう」

なぜこうしたしつらえを徹底するのか。

「オンラインでは、固定したマルチウィンドウの中であいだがなくなっている。これは日本だけじゃなくて今世界で起こっていること。

だから現場でもあいだを見せていく。カメラマンが近づいたりビデオを横切ったり、スタッフがカメラ撮影する様子も丸ごと、むしろ積極的に出していく」

今期のテーマである「稽古と本番のAIDA」は「平時と有事のあいだ」でもある。

未曾有のハイパー最終講は本日4月25日13:30開催。

遊刊エディストでは、有事下の本番を並走していく。

上杉公志

編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。

「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり

「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]

第87回感門之盟「感話集」(2025年3月29日)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 【87感門】感話集 物語づくしのスペシャルな1日に(司会・鈴木花絵メッセージ) 文:今井早智 […]

「講座の中で最高に面白い」吉村林頭が語る「物語の力」とは【87感門】

イシス編集学校の校長・松岡正剛が、編集工学において、「方法日本」と並んで大切にしていた方法。その一つが「物語」であり、この物語の方法を存分に浴びることができる場が、イシス編集学校の[遊]物語講座である。 「 […]

色は匂へど 散りぬるを 〜Open Perspective〜 「い」 色は何色? わけてあつめて 虹となる [用法1]わける/あつめる 2025年3月15日、桃や梅が春の到来を告 […]

第85回感門之盟(2025年3月9日@京都モダンテラス)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 春の京にて、師範代へ贈られた「ふみぐら」ーー【53破】先達文庫授与【85感門】 文:安田 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。