『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

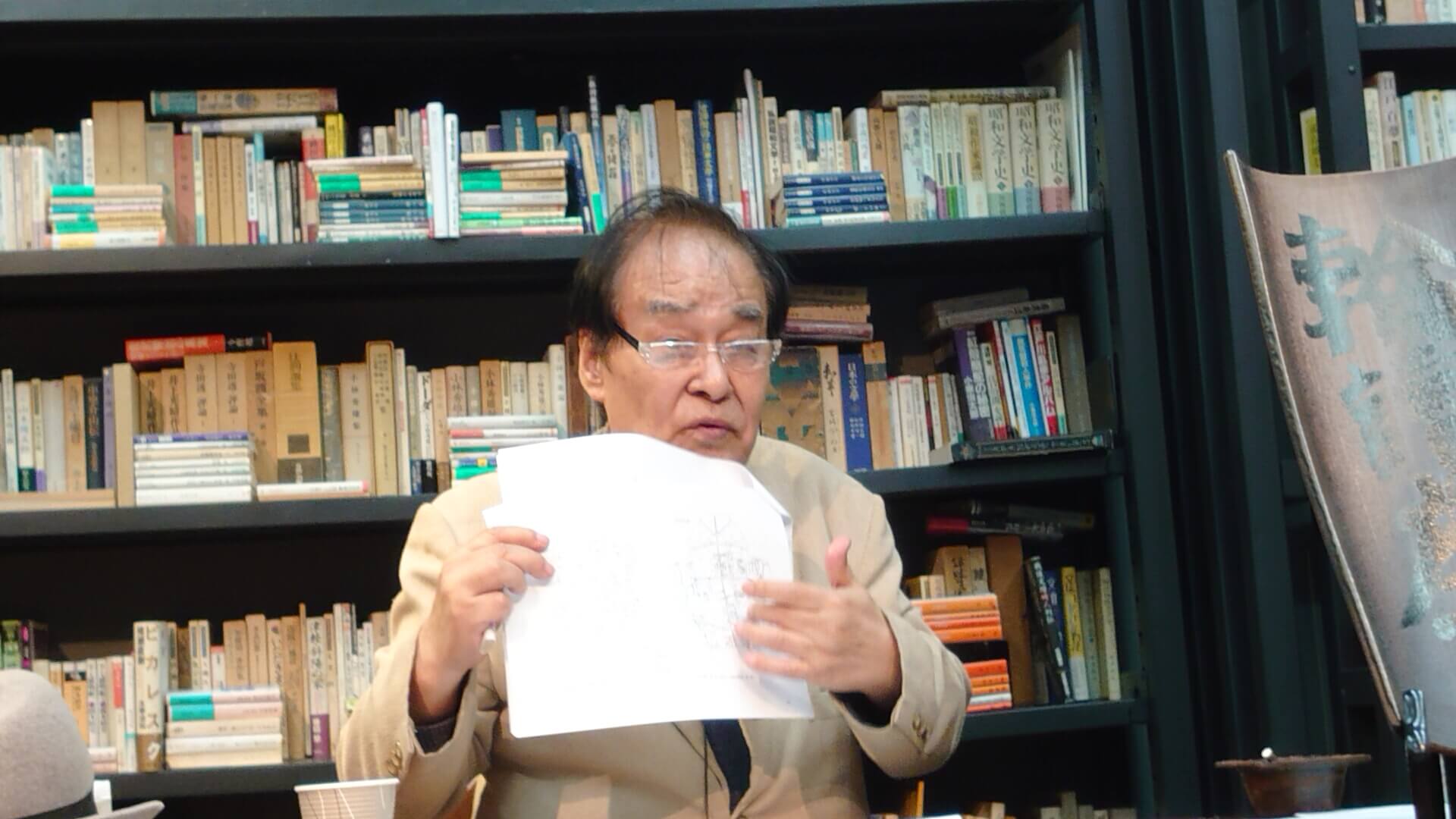

バジラ高橋の輪読座「白川静を読む」の第二輪がスタートした。

第一輪では、白川静と先行する甲骨・金文文字研究のクロニクルを重ねつつ、『万葉集』『詩経』といった東洋古代の世界観に惹かれた白川静が、先行研究の先達を尊敬しつつ批判し、新たな編集へ向かっていったかに迫った。

第二輪では漢字の興りに立ち返る。殷の時代、宮城谷昌光が『沈黙の王』でもとりあげた子昭(のちの武丁)が、自分のなかに渦巻いている概念や神話を現実の人間にうつしかえようと考え、初めて漢字を生み出した。殷墟遺跡から発掘された亀の甲羅や牛鹿の骨には刻まれた甲骨文字が見られる。

「甲骨文字は政治見解の広報メディアでもあった」とバジラはいう。

当時行われていた甲骨卜占は、王が実行した政策を卜占を通して正当化させ、神と交信する王の神聖性を示すものであり、政府表明を伝える「仕掛け」だった。これは無文字時代には成し得ず、いわば漢字が殷の神権政治というシステムを生み出したともいえるだろう。神々を漢字によってシステム化したのだ。殷は甲骨文字の漢字システムによって新たな概念を次々に生み出し、情報共有や意味の分化を可能にしたが、あまりに自分勝手に利益を追求したことで崩壊を迎えた。

第二輪では、殷の後の周の形成と展開をおさえ、羅振玉や王国維、董作賓、覚沫若ら甲骨四堂と日本東洋学の形成を概観しつつ、再び白川の『三部の字書について』『卜辞の本質』『殷の時代』『中国古代の共同体』などを輪読した後に、座集は図象化に向かう。

第三輪は12月27日(日)13:00〜。ISIS編集学校の年内最後の講義となる。これからの受講も受付中(申込はこちら)。すでに終了した講座の図象資料や当日の映像も後追いで視聴できる。

上杉公志

編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。

「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり

「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]

第87回感門之盟「感話集」(2025年3月29日)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 【87感門】感話集 物語づくしのスペシャルな1日に(司会・鈴木花絵メッセージ) 文:今井早智 […]

「講座の中で最高に面白い」吉村林頭が語る「物語の力」とは【87感門】

イシス編集学校の校長・松岡正剛が、編集工学において、「方法日本」と並んで大切にしていた方法。その一つが「物語」であり、この物語の方法を存分に浴びることができる場が、イシス編集学校の[遊]物語講座である。 「 […]

色は匂へど 散りぬるを 〜Open Perspective〜 「い」 色は何色? わけてあつめて 虹となる [用法1]わける/あつめる 2025年3月15日、桃や梅が春の到来を告 […]

第85回感門之盟(2025年3月9日@京都モダンテラス)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 春の京にて、師範代へ贈られた「ふみぐら」ーー【53破】先達文庫授与【85感門】 文:安田 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。