ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

温泉と呼ばれる唯一の講座 風韻講座。しかし、稽古は決して楽ではない。見立ての由来は俳句、短歌、都都逸など日本の定型詩を詠んでいくことで温泉に浸かっているかのように何かが解きほぐれていく感覚からきているのかもしれない。

◇◇◇◇

七月四日に行われた十八座夕星座のオンライン仄明書屋の風景を10ショットでお届けします。まずはしつらい篇です。

芭蕉も子規も詠んだ紫陽花(本楼植物図鑑い)

紫陽花は初夏の季語。「あじさいの庭まで泣きにいきました」と詠んだのは小6の少女(362夜)

笹の葉に香を焚く(本楼植物図鑑ろ)

2007年冬に開講した風韻講座。第一座の座名は「小笹座」(正式名称:ささゆきは小笹の雪のほのあかり座)であった。座名は小池純代宗匠が名付ける。

夕暮れに伸びる影の葉(本楼植物図鑑は)

照度を落とすと本楼には夕暮れが訪れる。離れ難き懐かしさは夕方の下校時のよう。

梅園雅族苔桃の酒

入手困難な小池宗匠の著書。その一端を味わいたい方は昨年刊行された『北村薫のうた合わせ百人一首』(新潮文庫)を手に取ってみてください。

京都の老舗のちまきが並ぶ

500年の歴史をもつ京都の老舗川端道喜のちまき。連句を詠むためのEdit Cafeラウンジ「ちまき星」に肖って。

金平糖の天の川

「ちまき星」の星は金平糖が担当する。画面越しの連衆も「おやつは金平糖」。

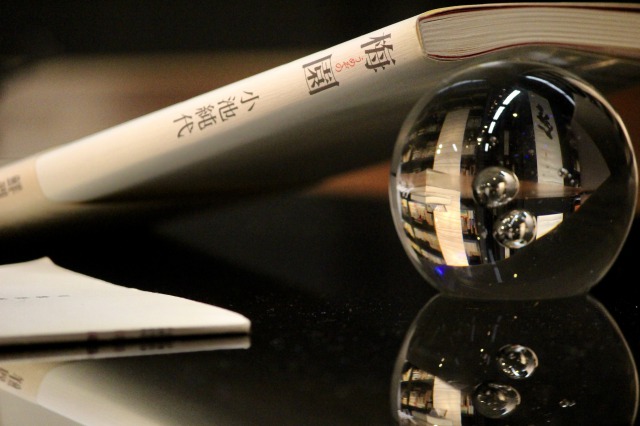

全宇宙誌が羽根を広げて

昨年の風韻講座期間中には『ことば漬』と『万葉集の詩性 令和時代の心を読む』(角川新書)が刊行され稽古の追い風となった。夕星座には『宇宙と素粒子』が寄り添う。1979年に出版された『全宇宙誌』とともに。

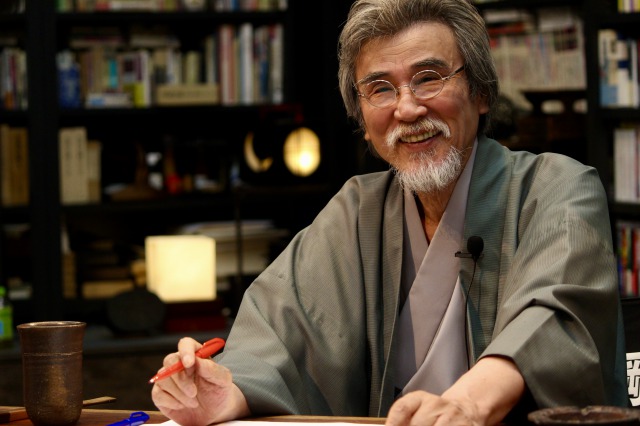

淡い着物に遊を背にして

風韻の世界を醸成するのは指導陣の着物姿。夕星の如く光るライト。掛けられた〈遊〉の書。

仄明るくて閑かな書屋

本楼の空間が言葉の器となる。連衆の言葉が入って出ていき、また入ってくる。ただただ楽しかった、でもやっぱり会いたかったという画面越しの思いがほんのりと残る。

後藤由加里

編集的先達:石内都

NARASIA、DONDENといったプロジェクト、イシスでは師範に感門司会と多岐に渡って活躍する編集プレイヤー。フレディー・マーキュリーを愛し、編集学校のグレタ・ガルボを目指す。倶楽部撮家として、ISIS編集学校Instagram(@isis_editschool)更新中!

【Archive】エディスト・クロニクル 2019-2025

イシス編集学校に関するできごとを一年ずつ刻んでいくエディスト・クロニクル。あの日あの時、編集学校は何をしていた?遊刊エディストが創刊した2019年以降の軌跡を振り返ります。 2025 近年の読書離れに歯 […]

熊問題に、高市内閣発足。米国では保守系団体代表が銃撃された。 イシスの秋は、九天玄氣組 『九』、優子学長の『不確かな時代の「編集稽古」入門』刊行が相次いだ。11月にはイシス初の本の祭典「別典祭」が開催され、2日間大賑 […]

エディスト・クロニクル2025 #02 松岡校長一周忌 ブックウェアを掲げて

酷暑の夏、参院選は自公過半数割れで大揺れ。映画「国宝」は大ヒットした。 8月は、松岡正剛校長の初の自伝、書画集、『百書繚乱』と3冊同時刊行で一周忌を迎える。田中優子学長は近年の読書離れを嘆き、YouTube LIVE […]

エディスト・クロニクル2025 #01 田中優子学長、師範代になる!

新横綱の誕生に、米トランプ大統領の再選。米の価格が高騰する中、大阪・関西万博が開幕した。編集学校では、54[守]特別講義に登壇したISIS co-mission 宇川直宏から出題された生成AIお題に遊び、初めて関西で開 […]

写真というアウトプットにコミットする俱楽部 多読アレゴリア「倶楽部撮家」第3期目は、さまざまなものや先達から肖り、写真をより楽しむことをテーマにします。 第1期目の夏シーズンは、自身の幼な心からはじめ、お盆にはもう会 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。