-

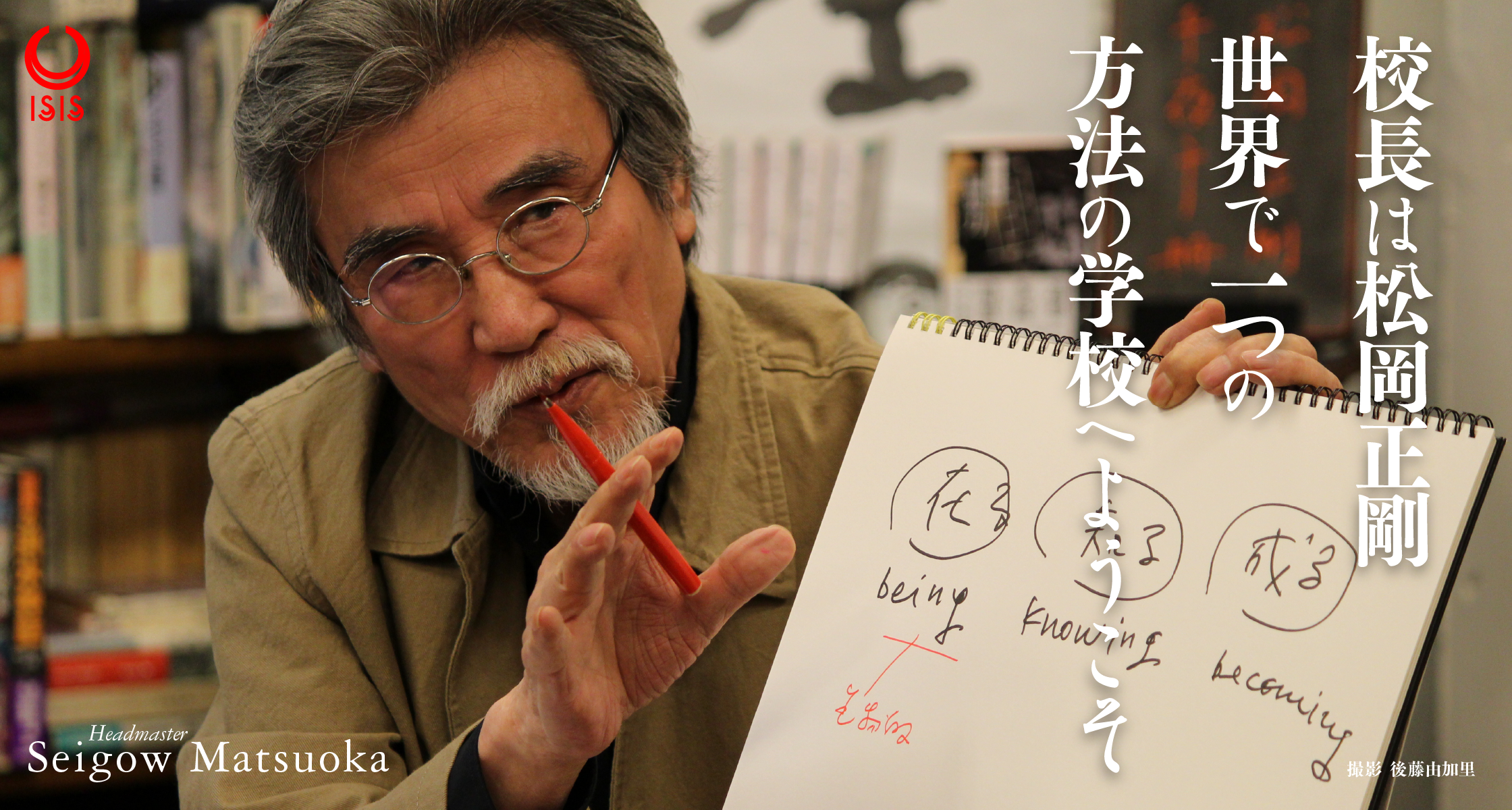

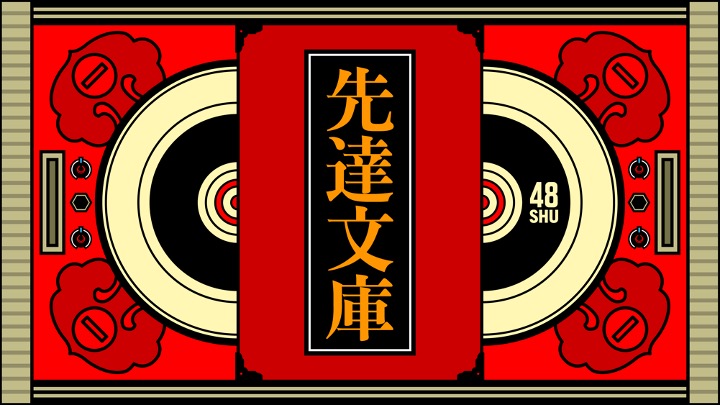

【先達文庫一覧】「編集の花粉は学衆の羽に」おのずと実を結んだ48[守]卒門式【78感門】

- 2022/03/20(日)16:24

-

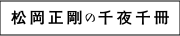

ビフォアコロナ・ポストコロナ。戦前・戦後。あの人がいたとき、もういないとき――。世間ではさまざまな分断を起こす。学匠鈴木康代は48[守]卒門式で切々と訴えた。「イシスではこんな分断はしません」 有事は平時と分けられているのではなく、平時のなかに折り畳まれているのだ。

今期も世界に、個人にさまざまなことがあった。ウクライナへ侵攻が起こる、愛しい人を喪う、3月にふたたび地震が起こる。学衆も師範代も痛みながら、それでも「情報を離ればなれにしない」という覚悟で進んでいったと康代学匠は語った。学匠も、福島郡山から不通の東北新幹線を乗り継いで上京した。

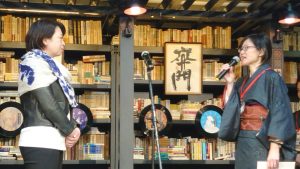

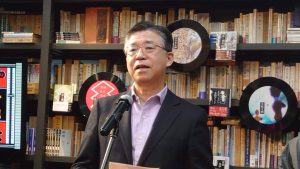

第78回感門之盟「REMIX 編集草子」では、48[守]を終えた師範代19名に「先達文庫」が授与された。編集学校では一期を全うした師範代に、松岡校長が自ら本を選んで贈る。師範が師範代をねぎらう感門表を授与し、先達文庫を託された鈴木康代学匠が、師範代を称えながら一冊一冊手渡していく。

◆小椋加奈子師範代(板付Bダッシュ教室)

可憐な姿と裏腹に、「真面目な私でなにが悪い」と腹をくくった元女優の小椋師範代。師範嶋本昌子は声を震わせながら、ダッシュな稽古を祝いだ。次期、48[破]師範代にも登板予定。

▽先達文庫: 『驚くべき日本語』(ロジャー・パルバース/集英社文庫)

◆秦祐也師範代(M型スピリッツ教室)

「見た目も中身もイケメン」師範嶋本も番匠若林もメロメロの秦師範代は、立ち姿もクール。「客観のコーヒー・主観の新酒かな」松岡校長がミメロギアの例に引いたのは寺田寅彦の俳句。康代学匠は、目利きになってほしいとの期待を寺田の本に託した。

▽先達文庫:『万華鏡』(寺田寅彦/角川ソフィア文庫)

◆輪島良子師範代(電束青猫教室)

オーストラリアからの登場。開講前はブルーの髪が、一期を終えてオレンジに。輪読座で柳田国男を読んだ輪島師範代は、彼の地から日本を想う。

▽先達文庫:『神隠し・隠れ里』(柳田国男/角川文庫)

◆大濱朋子師範代(点閃クレー教室)

勧学会では学衆が自発的にお題を出し、師範代さながらに編集稽古を続けている。学匠康代も驚く活発な稽古ぶり。石垣島エディットツアーでイシスに引き込まれた大濱師範代は、今日も琉球びんがたのスカートをくるぶしまで纏って。

▽先達文庫: 『真っ白な嘘』(フレドリック・ブラウン/創元推理文庫)

◆中尾行宏師範代(モーラもらもら教室)

「学衆さんのなかで『モラモラする』という動詞が生まれました。『モラモラしてきた』といえば、編集稽古がしたい!ということ」

▽先達文庫:『鏡の背面』(コンラート・ローレンツ/ちくま学芸文庫)

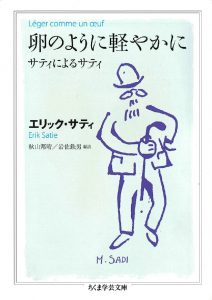

◆高津法子師範代(キャンピング・サティ教室)

指南をするときには、いつもメロディを聞きながら。音楽界の異端児・サティは「あることを意識させない音楽」を意識した。その姿勢は、焚き火のまわりに学衆が集った高津師範代の軽やかな教室運営に通じる。

▽先達文庫:『卵のように軽やかに』(エリック・サティ/ちくま学芸文庫)

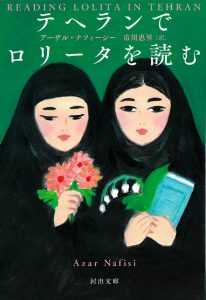

◆石黒好美師範代(平時有事教室(速修))

「平時と有事がわからない」そんな悩みから始まり、48[守]を象徴するような教室名を冠した石黒師範代。速修コースこそ、平時に有事が折り畳まれていた。校長松岡も「なかなかいいい本を選んだ」と満足げ。

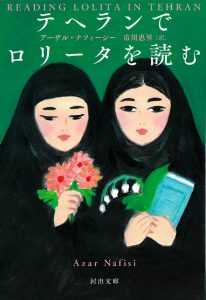

▽先達文庫:『テヘランでロリータを読む』(アーザル・ナフィ―シー/角川文庫)

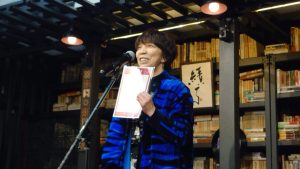

◆西村慧師範代(臨間オチョコ教室(速修))

教室名候補にうっかり書いた「おっちょこちょい」という言葉がそのまま教室名になってしまった。康代学匠いわく「この人は策士」。学衆さんの見えないものを掴んで指南した西村師範代には、松岡校長が絶賛するキレ者エッセイストの本が贈られた。

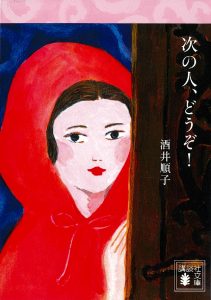

▽先達文庫:『次の人、どうぞ!』(酒井順子/講談社文庫)

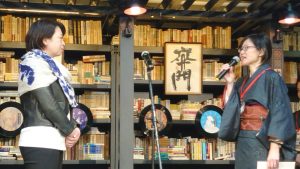

◆佐藤裕子師範代(しんがりスサビ教室(速修))

今日も着物で涼やかにご登場。しかし、あだ名は裕子兵長。しんがりの名は伊達じゃない。指南の熱量も圧倒的、卒門学衆が全員感門に参加。ドSな佐藤に責められたいとの不届きな声も多々。

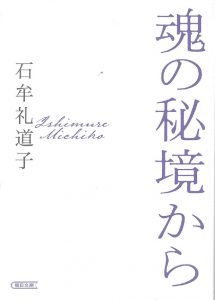

▽先達文庫:『魂の秘境から』(石牟礼道子/朝日文庫)

◆畑本浩伸師範代(いつもトンネリアン教室)

ネクタイを取らない師範代が、今日はネクタイのイラストを貼り付けてやってきた!師範景山も番匠若林も泣かせた男。[離]を終え、世界知を浴びた畑本師範代、彼はこれから何と戦うのだろうか。

▽先達文庫:『ペンと剣』(エドワード・W・サイード/ちくま学芸文庫)

◆竹岩直子師範代(はいから官界教室)

卒門式前半のトリを飾ったのは、華やかな袴に身を包んだ竹岩師範代。「楽しかったんだけど、編集術が身についたんだろうか」と悩むすべての学衆にエールを贈った。

「メジロは夢中で花の蜜を吸っています。そして期せずして、身体じゅうに花粉をくっつけている。そうして飛び回ることによって、思わぬところで実を結ばせています。みなさんのくちばしや羽には、編集や方法やわからなさという花粉がついています。みなさんの編集の実も、おのずと結ばれていくでしょう」

△先達文庫:『誠実な詐欺師』(トーベ・ヤンソン/ちくま学芸文庫)

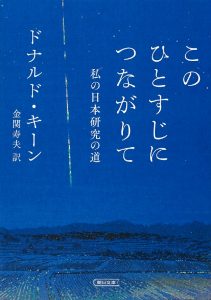

◆國富敬二師範代(今さら今こそ教室)

「親分」と慕われる懐深い國富師範代。立正佼成会の理事を務め、「”今さら”でも師範代をやってよかった」言葉は3回繰り返すことで、腹落ちさせる。

▽先達文庫:『このひとすじにつながりて』(ドナルド・キーン/朝日文庫)

◆山本ユキ師範代(オリーブなじむ教室)

「なじむ」とはなんだろう? 稽古熱心、でも対話の生まれない教室に悩みもがいた4ヶ月。図書館業界に関わり、第一線で研修を担当する山本師範代には、本というメディアの生き残り方を考えるこの一冊。

▽先達文庫:『大不況には本を読む』(橋本治/河出文庫)

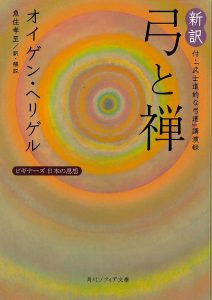

◆藤井一史師範代(一調二機三声教室)

「世阿弥に由来する教室名の重厚さに悩んだ。しかし、一調二機三声は編集プロセスの4段階と重なるとわかって納得できた」

弓道をはじめ、芸道のこころは「無心」にある。イシスで掴んだ「それ」をこれから藤井師範代はどう伝えていくのか。2022年年始の千夜千冊から選ばれた。

▽先達文庫:『弓と禅』(オイゲン・ヘリゲル/角川ソフィア文庫)

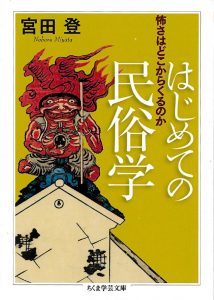

◆妹尾高嗣師範代(平蔵もっぱら教室)

「教室名のごとく、事件は多発。何度も瀬戸際に立った。師範の問いによって根源に戻り、学衆に寄り添えた」

日本人の隠れた意識を探る民俗学者・宮田登にあやかって、「日本人の心を考えてほしい」と番匠白川からエール。

▽先達文庫:『はじめての民俗学』(宮田登/ちくま学芸文庫)

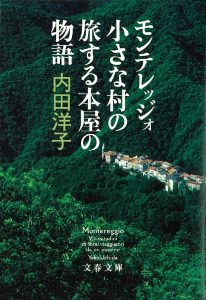

◆はらあやこ師範代(源泉宅急便教室)

「宅急便は、師範代の私が送るばかりではない。学衆さんからも贈るものだと気づいた。宅急便の送り先は、みなさん自身の未来です」 旅するノンフィクションが似つかわしい。

▽先達文庫:『モンテレッジオ 小さな村の旅する本屋の物語』(内田洋子/文春文庫)

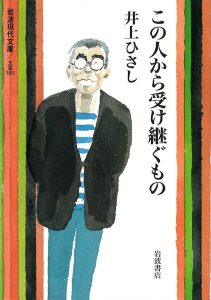

◆渋江徹師範代(じきじき編調教室)

編集に恋し、回答がこないと焦がれる少年のような渋江師範代。「言葉が自然と出てきちゃうんです」師範平野しのぶは「何度脱皮するんだろう」と胸弾ませた。病院勤めのため福井からZoom参加となった。井上ひさしのアナロジカルウェイを受け継ぐことだろう。

▽先達文庫:『この人から受け継ぐもの』(井上ひさし/岩波現代文庫)

◆與儀香歩師範代(断然ユイマール教室)

「部分月食、青空、夜空、雪景色…テキストベースの教室だけれど、たくさんの季節の言葉とともに歩んだ17週間。イシスは進むと襖が開かれます。その奥のアーキタイプを探っていきましょう」

泡盛をコーヒーで割るという文化リミックスが好きな與儀師範代は、イタリアの暮らしを日本語で書いたこの1冊も好きなはず。

▽先達文庫:『こころの旅』(須賀敦子/ハルキ文庫)

◆徳能弘一師範代(イシス宣伝本部教室)

汁講というメディアが挟まれ、宣伝本部長から別のモードが変わったとき、メッセージにも変革が。3Mを操り、編集の大革命を起こした。「イシス宣伝本部」という大役を背負った徳能師範代には、かつてAIDAでもゲスト講師として登場した今福龍太氏の一冊が選ばれた。

▽先達文庫:『クレオ―ル主義』(今福龍太/ちくま学芸文庫)

番匠石井梨香は「お題に回答することだけが稽古ではない。注意のカーソルを動かしたところから、プロセスすべてが編集稽古。ちょっとした交わし合いから新たな世界がひらけます。この先も稽古を!」と結んだ。

写真:上杉公志

文:梅澤奈央