-

六十四編集技法【29暗示(suggestion)】幼き翁の謎を解け!

- 2020/03/01(日)10:04

-

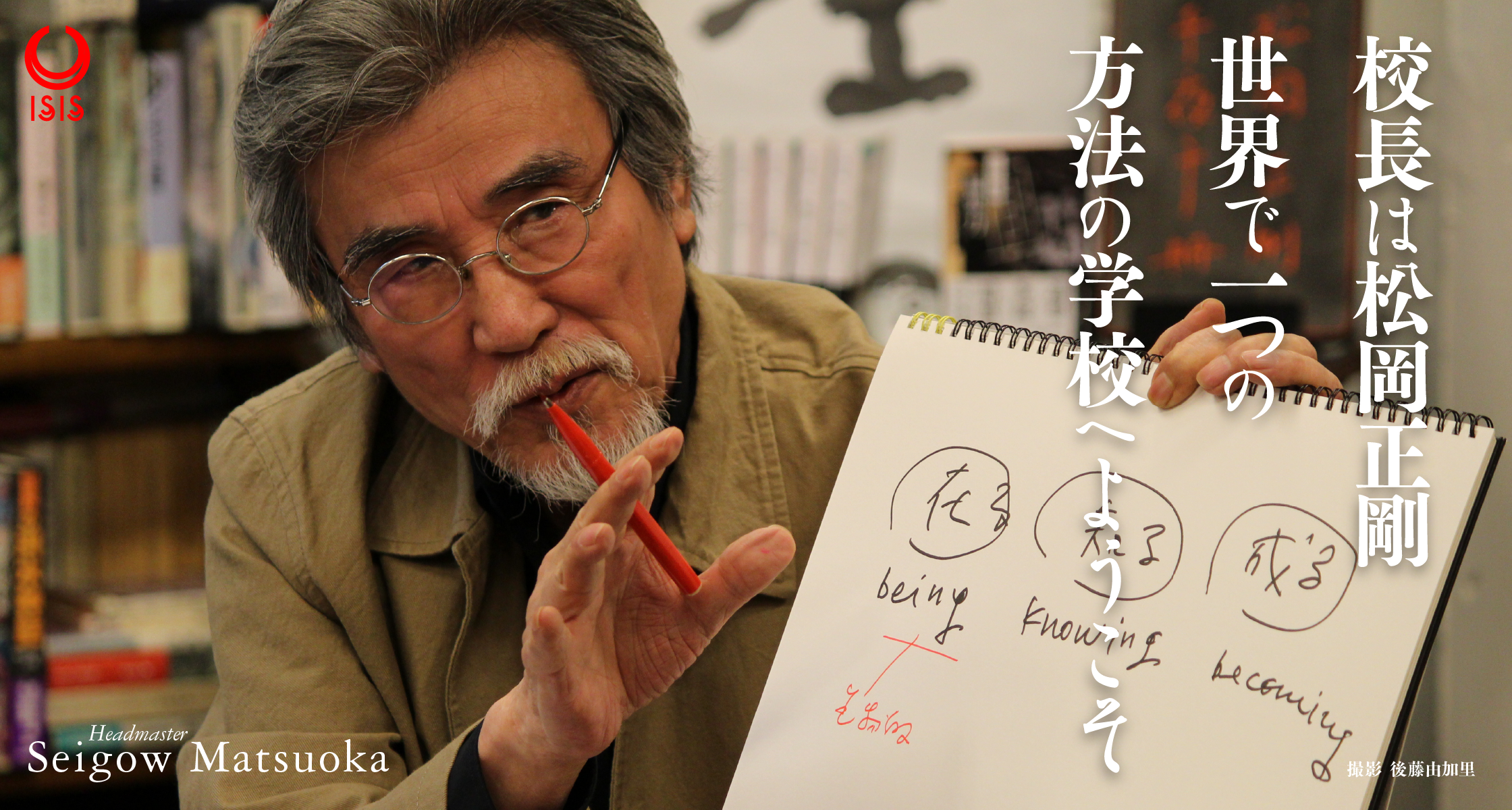

イシス編集学校には「六十四編集技法」という一覧がある。ここには認識や思考、記憶や表現のしかたなど、私たちが毎日アタマの中で行っている編集方法が網羅されている。それを一つずつ取り上げて、日々の暮らしに落とし込んで紹介したい。

黒のロングコートが風になびき、バイオリンの優雅な音色が響く。場面が変わり、誉獅子雄がトリックと犯人が明かす。昨年末まで放送されていたドラマ『シャーロック』のクライマックスである。主人公の明晰な頭脳と観察力、推理力で難事件をあでやかに解決する姿に胸のすく思いがする。

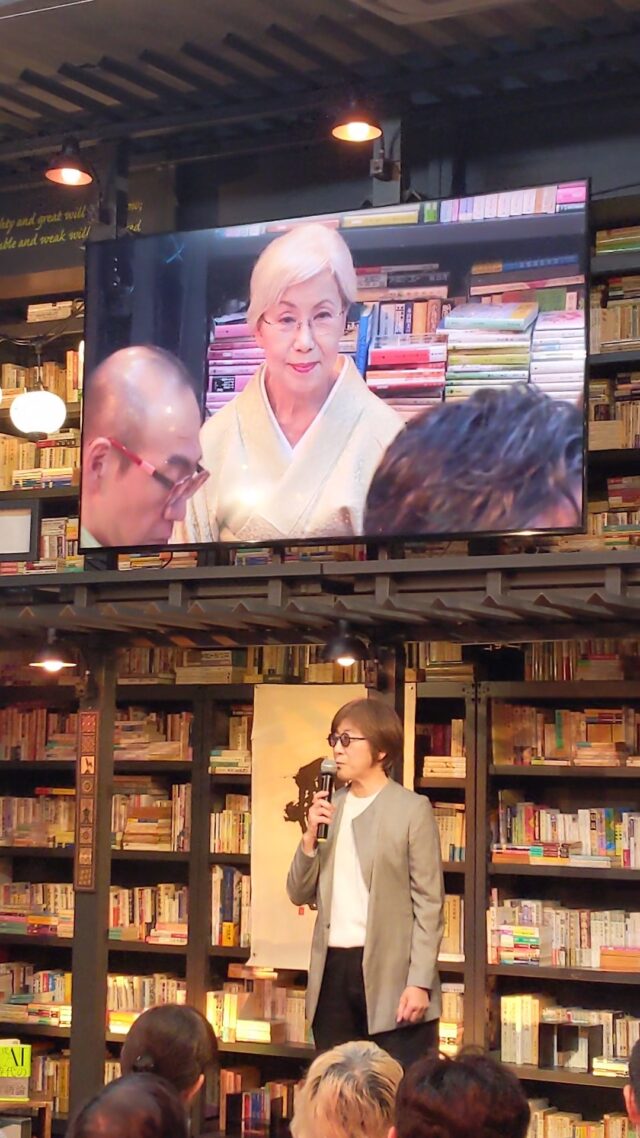

名探偵の域には及ばなくとも、平凡な日々を送る私たちも機会さえあれば探偵気分が味わえることを読書会で取り上げた『芸人と俳人』(又吉直樹/堀本裕樹 2018年集英社)が教えてくれた。

読書会では、2〜3ヶ月に一度、気の置けない仲間達と一冊の本を読んでいる。高知市内の居酒屋で、地酒やワインなどを片手に気楽にやっている。サン=テグジュペリ『星の王子さま』、ユクスキュル『生物から見た世界』、カズオ・イシグロ『日の名残り』、鷲田清一『しんがりの思想』など、毎回の幹事が興味のある本を選んできた。

10年近く続けてきたが、俳句に関する本が取り上げられたのは初めてだ。噛み締めれば深い味わいのある短詩型文学だが、国語の授業で苦手意識を持ってしまう人も多い。俳句を扱った本で場が持つのだろうかと疑問をもったまま、読書会は始まった。

ところが、である。ほろ酔い加減なことを差し引いても、いつも以上の盛り上がりを見せたのだ。

一例をあげると、「夕しぐれ幼き翁吠えにけり」という又吉直樹の一句。参加者全員「幼き翁」が具体的に何を指しているのかどうしても釈然としない。翁は一体何者なのか?しかもなぜ吠えるのか?「幼き翁」を符牒に推理大会が始まった。

幼いとは小さいこと。つまり、小柄なおじさん?

幼い年寄りで、吠えるんだから人間じゃないと思う。

パグとかブルドッグみたいなしわくちゃ犬だと若くても歳を

とって見えるよ。

単純に老犬のことかも。

えー、いつも文句ばかり言う心の狭い、器の小さいおじさん

ってこともあるんじゃない?

「おじいさん」になった私が、夕しぐれに、子供の頃の未熟な

自分を回想しているなんて深読みかなあ。

記憶の中の景色ってことでは?

一つの問いから、応えと次の問いが出てくること!記憶の中の景色やクレーマーおじさんまで様々な幼き翁のイメージが並んだ。

「だれ」をひとしきり推理し終えると、俄然「いつ」と「どこ」に興味が向く。これには季語が重要な手掛かりとなる。

夕時雨だから、初冬の夕方でしょう?

実は高知には時雨が降らないって知ってる?

(一同)えーっ、そうなの?!

時雨は厳密に言うと、京都のローカルな気象現象なんだよ。

おー。じゃあ、幼き翁がいるのは京都ということになりますねえ。

京都の夕方に時雨をみて、幼き翁が吠えている。サスペンスドラマ

みたいになってきましたね。

俳句の謎解きが、ミステリー・ドラマっぽくなるのは短いがゆえに64技法の【29暗示(suggestion):暗号、寓意、符牒、ヒント、ほのめかす】に富んでいるからではないだろうか。

暗示されていると、参加者は暗号やヒントを読み取り、自然に問いが立つ。千夜千冊508夜の「シャーロック・ホームズの記号論」でも紹介されている推感編集が進み、それをもとに再び問いが出てくる。俳句の場合は、正解を一つにする必要はないから、みな、より納得のいく仮説を求めて話は尽きない。暗号を解こうと必死になる。読書会は史上最高に白熱した。

伏せられた謎を解くプロセスは、抜群に楽しい。一歩一歩謎の正体に近づいている達成感と臨場感があり、わかる楽しさがある。しかも仲間と交し合っているから、他者の問いと応えに心地よく思考が刺激され、ほぐされる。連想と推理が進み、とびっきりスリリングな経験になる。

暗示は、大人に幼心を呼び覚ます。幼き日に辿ったであろう「自ら探りあて、わかる」ことの興奮を思い出させてくれる。

冬の足音が忍び寄る古都の町の夕暮れ時。時雨の寒さに身ぶるいして、雨宿りしようとすると足元で老犬がワンと吠える。孤影が近づいてきて・・・。などと妄想が膨らむ。

わかりそうでわからない。ほのめかされているから先を知りたい。伏せられたものの中には学ぶ楽しさと知る喜びがあふれている。

<おすすめの千夜千冊 一夜>

第508夜 「シャーロック・ホームズの記号論」トマス・シービオク&ジーン・ユミカー=シービオク

(design 穂積晴明)