病理医として、日々の研鑽と人材育成のための内外での研修。

二児の母として、日々の生活と家事と教育と団欒の充実。

火元組として、日々の編集工学実践と研究と指導の錬磨。

それらが渾然一体となって、インタースコアする「編集工学×医療×母」エッセイ。

昨年、守の師範代のための伝習座で「問感応答返」の松岡校長レクチャーを聴講した。「問感応答返」は、『インタースコア』の中でも取り上げられているし、モトカ師範が遊刊エディストでも記事にしていた(31[花]花伝講義録「問・感・応・答・返」)。情報がinしてoutするまでのプロセスが編集であるが、それを分節化すると「問感応答返」となる。「問感応答返」が興るように編集力を磨いていくことで、様々な創造の可能性が広がる。情報を扱うプロセスにおいて「問感応答返」を意識できると良いのだ。

〇か×かの二項対立的な入試問題。問いと答えは一対一。グーグル型の無味乾燥な「問-答」スタイル。これに対抗しつづけることが編集である。「問-答」のアイダに「感-応」を差し込む。そのことで、「返」としての別様の可能性が生まれる。簡単なシェーマにすると以下のような感じになる。

問─答

↑ ⇒返

感―応

でも実は、「問感応答返」はこんなにシンプルには動かない。情報をキャッチするときに感情が動かないわけがないのだから、「感」はつねに「問」を受けた瞬間に心の中に湧き上がる。「感」が強く働きすぎると思考停止になってしまう恐れもあるけれど、「感」が働くことで、たくさんの新しい「問」が生まれる。だから、つねに「問・感」が相互に連動しているし、それに次々と「応答」していくことが編集には必要になってくる。

問感と応答の関係は、編集が加速したときほどフクザツになる。そんな同時多発的で複合的な「問感応答返」は編集の型の親分のようなものである。フクザツなプロセスなのであるが、集めた情報からどれだけ色々な気づきを得て、どんな発見ができるか、またそこから創発の芽を育てていくためには欠かせない手続きである。

前回、診断における正名と狂言の話をした。「問感応答返」は、正名のプロセスの間に狂言を差し込む型であるともいえる。日々、多くの診断をこなさなければならないが、救急の現場や手術中の迅速診断をのぞけば、素早く診断をすることが必ずしも良いわけではない。名づけることで零れ落ちる大切な患者さんのカラダとココロの訴え(病理医の場合は、細胞の訴え)を丹念に拾っていくことが診断の過程において何よりも大事である。

病理診断は、病気の最終診断である。病変を直接顕微鏡で観察してくだされるからであり、CTやMRIなどの画像検査とは異なる。がんをはじめとしたあらゆる疾患を病理診断することもあり、病理医がつきあう臨床医はほぼ全科におよぶといっていい(精神科のドクターとはほとんど仕事をする機会がないが、わたしは精神疾患の話に興味があるので、事あるごとに接触を試みている(笑))。

内科の先生は自分の診断技法に信念と自信を持っている人が少なくない。こういう症状と所見があるからこの病気である、というように論理的に思考を積み上げ到達した「疾患ストーリー」を大切にする。そして、そのストーリーが正しいかどうか病理医にジャッジしてもらいたがる。一方、外科医は小難しい理論に関心やこだわりはなく、とりあえず「がんなの?ちがうの?」と聞いてくる。「先生が、がんって言ってくれたら、切るからさ」というノリである。いずれにせよ臨床医は、内科医であろうと外科医であろうと病理医に「正解」を求める。

「何の病気ですか」「〇〇病です」。

この「問-答」に、臨床医とは違った「感-応」を差し込むことが病理医の役目だと思う。患者さんには直接会わないけれど、患者さんの超部分であるごくわずかな病変の一部だけを情報としていただくという特殊な状況では、臨床医とは異なる独特の「感-応」が働くはずだ。病理医が病理診断を下す過程において、自らの「感-応」を大切にしながらあれこれ狂言的に思考を遊ばせるプロセスは、「診断の別様の可能性」を広げることになる。

幸い、わたしのもとには若くて優秀でやる気がみなぎっている後輩たちがいる。病理診断は、熟練した病理医ひとりがいれば、困らないといえば困らないし、ひとりの病理医が十分な問感応答返のプロセスを経た診断を心がければいいのだが、やっぱり複数の病理医の目を通して診断をするに越したことはない。エディティング・モデルの交換は、つねに編集を加速させる!診断も「共読」すべきなのだ。

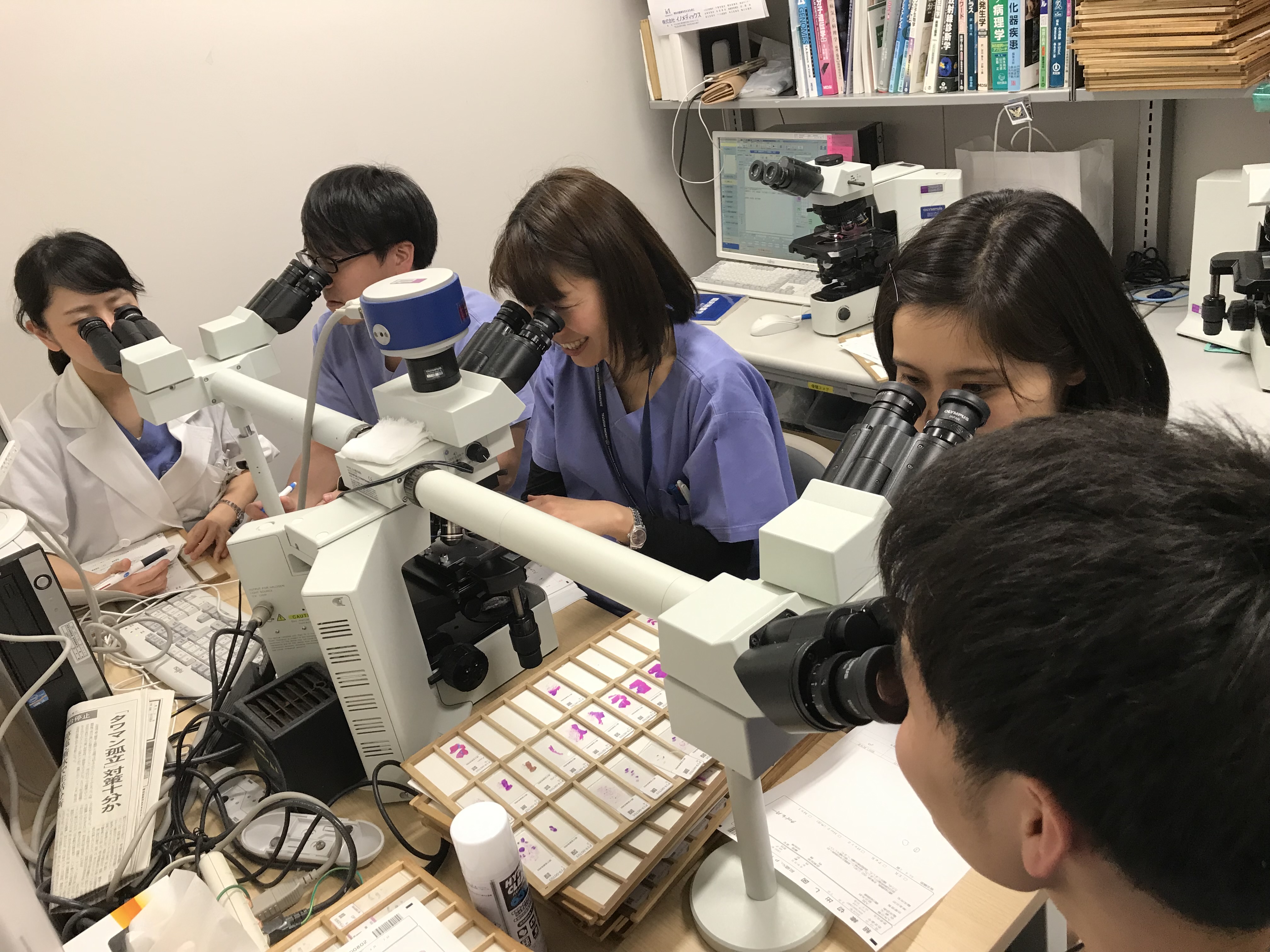

夕方になると後輩たちの診断をチェックするサインアウトの時間がやってくる。ひとつの顕微鏡を取り囲むように4つの鏡筒がついているディスカッション顕微鏡のまわりにみんなが集まる。顕微鏡を操作するわたしを含め、一度に5人が同時に顕微鏡を覗くことができる。慣れていないと、人が操作する顕微鏡を眺めているうちに車酔いのような状態になることもあるのだが、みんなで同時に病変を観察できることはとても教育的である。同じ視野を観察しながら議論ができるし、指導医の顕微鏡の操作、鳥の目から虫の目へと病変をどのように検索していくか、「注意のカーソル」の流れを体感することもできる。

後輩たちが目を通した症例のガラススライドが目の前にうず高く積まれると、若干げんなりするのだが、「先生、お願いしまーす!」と言う後輩たちの屈託のない笑顔をみると元気になる。後輩たちは気が利くから、お腹が空くと低血糖になりやすいわたしの横に、ラムネとかチョコレートをそっと置いてくれたりする。

さて、ここで大事にしたいのは、後輩たちの「感」を大事にする「応」である。校長は、「応」は「応接間のようなものだ」と、おっしゃっていたが、サインアウトの時間を「問-感が連動する場」にするのである。編集学校の教室運営と同じだ。まずは後輩の意見や感想を「受容」し、そのことを「評価」し、それに対して「問い」を投げかけたり、一緒にその「問い」を共有するという場づくりが指導の現場には必要不可欠だ。問いで場がいっぱいになればなるほどバンザイだ。

細胞たちが「わたしたちは何の病気でしょう?」と顕微鏡越しに訴えてくる。その「問」に対して「感」じたことを後輩たちが自由に口にできるように、おしゃべりなおぐらは、若干おしゃべりを控えめにする(笑)診断を一通り終えた後輩が、「これは〇〇病だと思ったのですが、それにしては血管が多すぎるように思ったんです」とか、「がんにするかどうか悩んだんです」とか、「この部分の細胞の配列が他と違うような気がするんですが」とか、そういう「問」や「感」を全部吐き出してもらうようにする。一緒に見ている別の後輩が、その間に「なんか変」とか「見たことない」とか「この間の△△病にちょっと似ている」とか、ぶつぶつとつぶやく。それに対して、さらに別の後輩が「似てるね」とか「でも、あれよりもっと派手な病変だよ」とか「オレ、××病に1票!」とかおしゃべりする。そのような一見たわいのない「問」や「感」がしばし飛び交うようにする。難しい症例ほどそういう時間を増やしていく。そのことで、顕微鏡を動かしながら、様々な細胞の形態や組織構築の特徴を丹念に拾っていくことができる。たとえ最初は、この病気に違いないな、と、確定的な診断が頭の中に浮かんでいたとしても、わたしひとりでは思いつかなかった別の鑑別診断が後輩の何気ない「問」や「感」によって、候補のひとつとして浮上することも少なくない。後輩たちも自分の力で、診断の候補となる鑑別疾患を挙げられたことに自信を持てる。

後輩たちの経験の浅さはあまり気にならない。むしろわたしよりも新しい知識を貪欲に吸収しているし、学ぶことはたくさんある。それに身体の調子を含む診断コンディションは日によって変わるし、それぞれの症例に対する独特の勘は、わたしより後輩の方が優れていることもある。診断に際し、別様の可能性が生まれるのだったら、何でも利用したいところである。こうやって、時間が許すかぎり、「問感応答返」のプロセスを意識して診断のサインアウトをしていく。気がつくと2時間近く経っていて、空腹を感じてラムネを口に放り込む。

細胞の形態は、うそをつかない。内科の先生の「疾患ストーリー」に全く合わない診断が下されることもある。だからこそ病理診断の意味がある。外科の先生は、手術中はアドレナリンが出まくっていて、診断が難しいというような言い訳はほとんど聞いてくれない。なので、紆余曲折の「問感応答返」のプロセスは説明せず、オペ室では、「診断が難しかったけれど、たぶん悪いと思うから、切ってね」と伝えてあげると、勢いづいてオペを続行してくれる。内心、自信がなくて不安であっても、「問感応答返」のプロセスを経てくだした診断を信じ、笑顔で病理診断を伝えてみる。「正しい病理診断」には、「問感応答返」が凝縮している。