発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

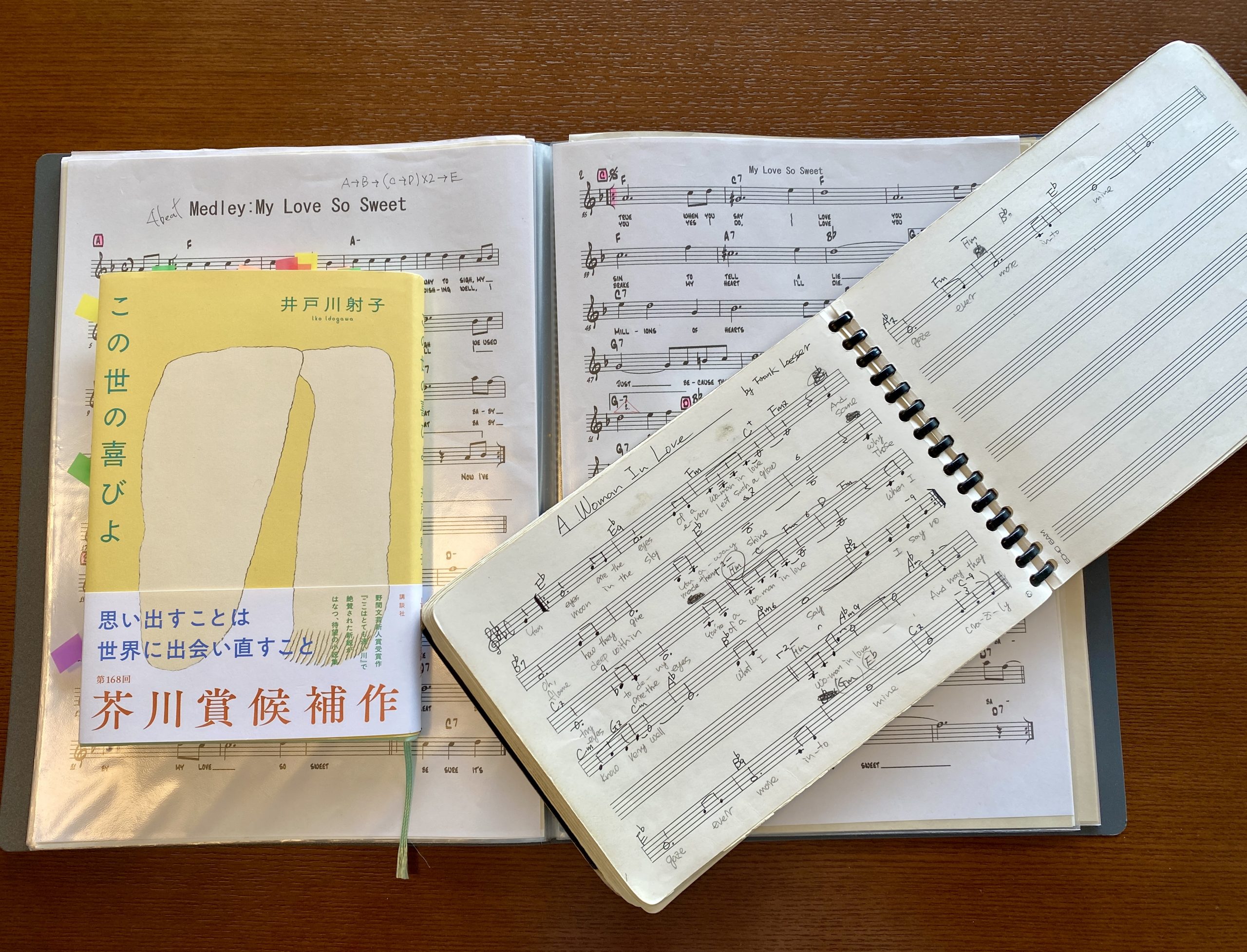

ジャズシンガーの仕事場は、飲食が伴う場であることがほとんどだ。仕事を終えて、いつもの役割を脱いだ人たちが夜を楽しむためにやってくる。そんなお客さんを歌でもてなし、非日常の世界を設えることが歌手の役目だ。スキャットやフェイク唱法など、ジャズシンガーにモード編集は欠かせない。著者のモードに注目しつつ、この本を書評してみたい。

物語の舞台は、ショッピングセンターだ。主人公は喪服売り場に勤める、子育てを終えた中年女性である。劇的なことが起こるわけではない。ショッピングセンターという、小さな世界の中のありふれた日常と主人公の気持ちが淡々と、しかし丁寧に綴られている。

主人公には娘が二人いる。上は教員で、下は大学生だ。二人とももう自立した大人だとわかっていながら、ついつい余計なことを言って娘を怒らせている。「母親業」以外の自分がどんな自分だったかなんて、もうすっかり忘れてしまって思い出せない。

*あなた*

物語の中で主人公は「あなた」と二人称で語られる。「あなた」の発する言葉は「 」もなく地の文に組み込まれ、二人称なのに三人称的な視点の語りで物語が展開されていく。なんとも不思議な感覚だ。

読み手は、境遇や年代が違っても「あなた」と語りかけられると、自分が主人公の物語のような気がして、誰かに「見守られて」いるような気持ちにも、自分が身近な誰かを「見守って」いるような気持ちにもさせられる。

この二重性は『この世の喜びよ』という作品の特徴であり、最大の魅力である。育児はしんどい、と感じている子育て中の女性にとっては「自分も誰かに見守ってもらえている」ような読書体験となり、おおいに共感を呼びそうだ。

センテンスを短く区切りながら、最低限の改行で、文章が連なる。句読点は論理的に打つのではなく、書き手の息づかいや呼吸を大事にしながら打っているので、なんだか詩を読んでいるようだ、と思ったら、作者は詩人でもあった。2019年に『する、されるユートピア』で中原中也賞を受けている。なるほど、納得。詩の表現が日常のささやかな営みを新鮮に見せている。詩人ならではの手法であり、真骨頂だ。

*少女*

ショッピングセンターにはフードコートがある。あなたはそこでひとりの少女と出会い、言葉を交わすようになった。少女の母は三人目を妊娠中で、少女は年の離れた一歳の弟の世話をしているらしい。少女の悩みや愚痴に付き合ううちに、あなたは次第に自分の娘時代や子育てのことを思い出していく。一歳、一歳はそうね、よく泣くんだっけ。公園行って遊ばせてるときとか、どうしてたんだっけ。おぼろげだった記憶に少しずつ輪郭が出来てくる。

*仲違い*

ある日、些細なことで言い争いが起こる。ピーリングのし過ぎで皮膚科に通う少女に、あなたはつい母親めいたことを口にしたのだ。少女は自分のしたことを否定されて気分を害し、あなたの娘は甘えすぎだと言い放ち、あなたは、甘えてもいいじゃないの、と言い返した。

大事にしているものほど、程よい加減がわからない。上手に伝えられなかった言葉の数々、よかれと思ってしたことの無残な結果、読み手もまた、自らを振り返る。かつての残念や無念がよみがえり、あなたと少女、読み手の過去は混然一体となっていく。

小さな勇み足、躊躇、後ずさり、負い目がどんどん降り積もり、私たちはいつしか言葉を差し引くようになっていったのではなかったか、籠もるばかりの贖罪感になってきたのではなかったか。過去と今のアイダに橋が架かる。

*再会*

少女があなたを避けるようになって、しばらく過ぎた頃、突然少女が家族と一緒に喪服売り場に現れた。あなたは、泳ぐように進み出て声をかける。お子さん可愛いですね、二人ともまだ小さなお子さんですね、と母親に向かって、あなたは少女を片手で示す。母親は不思議そうな顔で、どうも、と答えた。売り場を離れる一家を、礼とともに見送りながら、あなたは少女への思いを言葉に託す。またお越しください。

次の日、少女がフードコートに現れる。あなたに気づき通路に近い席に座り、こちらを見つめている。あなたは遠慮がちに近づく。伝えることのある喜び。思い出すことは世界に出会い直すことなのだ。読み手もまた新たな再生を誓っていく。

歌もまた聴く人に思い出を運んでくる。グラスを片手にしみじみと耳を傾ける人、思い出話に花が咲く人、いずれにしても、その場には今と昔がデュアルで存在することになる。彼方と此方のアイダに橋が架かるのだ。

ラストソングが終わると、店内に「蛍の光」が流れ、人々は名残惜し気に日常へと帰っていく。歌手もまた、礼とともに人々を見送るのである。またお越しください、世界と出会い直すために。

読み解く際に使用した編集の型:

モード文体術 注意のカーソル アナロジー 要素・機能・属性 メタファ―型の特徴:

モードとは「様子」「らしさ」のことである。 編集にとって真似ること、ミメーシスはとても大事だ。モードを真似るためには、情報の個々の要素的特徴にこだわるのではなく、その組み合わせによって全体的な「らしさ」をつかむ必要がある。文章の場合、たとえば段落のつけ方や空き行の入れ方、ひとつのセンテンスの長さ、句読点の打ち方、メタファーなどのレトリック、接続詞の使い方、文末のリズムなどだ。

ある作家のモードを借りるということは、その作家の視点や思考法を借りることである、書く内容もその文体に合わせて整理したり、演出したりする必要が出てきて、思考やイメージの枠組みを変化させたり、動かしていったりすることになる。メッセージとメディアをつなぐ新たなメソッドを手に入れることができるといえよう。

この世の喜びよ

著者: 井戸川射子

出版社: 講談社

ISBN-10 : 4065296838

ISBN-13 : 978-4065296837

発売日: 2022/11/10

単行本: 144ページ

サイズ: 13.7 x 1.5 x 19.5 cm

中原洋子

編集的先達:ルイ・アームストロング。リアルでの編集ワークショップや企業研修もその美声で軽やかにこなす軽井沢在住のジャズシンガー。渋谷のビストロで週一で占星術師をやっていたという経歴をもつ。次なる野望は『声に出して歌いたい日本文学』のジャズ歌い。

【多読アレゴリア:軽井沢別想フロンティア倶楽部】軽井沢のトポスを編む旅へ。

あなたは、軽井沢と聞いて何を想像する? 森の静寂、別荘地の古い門、文豪の残した一行、それとも、朝靄に浮かぶ小径の、名もない風景? 軽井沢は、ただの避暑地ではない。 そこには、歴史と自然が織りなす無数の「 […]

【多読アレゴリア:軽井沢別想フロンティア倶楽部】別想の軽井沢で自分だけのトポスを深掘りしてみる

こんにちは 軽井沢別想フロンティアの守り人モリーナです。 私たちの倶楽部は、軽井沢をリアルにもヴァーチャルにも徹底的に愉しもうというコンセプトのもと生まれました。目指すのは別荘開拓ならぬ「別想開拓」です。 […]

【多読アレゴリア:軽井沢別想フロンティア】軽井沢にべつそうを!

多読アレゴリアWEEK開催中!!!!! 12月2日のオープンに向けて、全12クラブが遊刊エディストを舞台に告知合戦を繰り広げます。どのクラブも定員に届き次第、募集終了です。すでに締切間近のクラブもいくつかあるので、希望の […]

地球を止めてくれ! なぜ、おりられないのか?【ニッチも冊師も☆中原洋子】

先日、楽譜を整理していたら、映画「カサブランカ」のテーマ曲“As time goes by”の譜面が出てきた。 映画とともに日本では爆発的にヒットした。リクエストがかかることも多く、私ももちろんレパートリーに入れて […]

SUMMARY 人が食べているものは気になる。同僚のお弁当、他人の家の冷蔵庫の中、お行儀悪いが、とってもとっても知りたいのだ。『食の地平線』で玉さんこと玉村豊男は、世界各地の食習慣に関する謎を解明すべく現地へと飛ぶ。食 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。