誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

「子どもにこそ編集を!」

イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、

「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。

子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。

子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。

春日の山にのぼる月

奈良盆地の北端にある我が家の月は、まさに「春日なる三笠の山にいでし月」である。

中秋の名月にあたる10月1日、夕ご飯の後、長男(12)、長女(7)と連れ立って、マンションの5階共用部に眺めにいく。

一点の曇りもない月が東の空にかかっている。斜め左下にある赤い星は火星だ。

長女は「わあ、きれい」とそこらを跳ねまわる。「ほんとにうさぎの模様が見える。えっと、あれ何を持ってるんだっけ」と尋ねるので、杵でおもちをついてるんだよと教える。

長男は静かに見上げ、「あのへんが黄道かな」と東から西にむけて指で弧を描いた。

深夜十二時頃には庭に出て、南中している月を、三脚を使ってカメラを取り換えながら何枚も撮影していた。夜更けに帰宅した夫はそれで中秋の名月だと気づいたらしい。庭に出てしばらく一緒に眺めていたと翌朝聞いた。

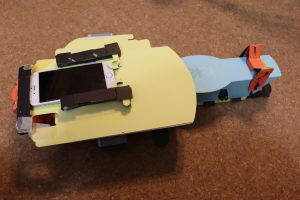

『子供の科学』の望遠鏡

望遠鏡にスマホをセットして撮影した月

満月の定義

長男と月との関係は、まず、長い「探して、眺めて、連想する」時代があった。三日月の細さにどきどきし、昼の月を見つけては「アイスクリームみたいだね」と話していた。

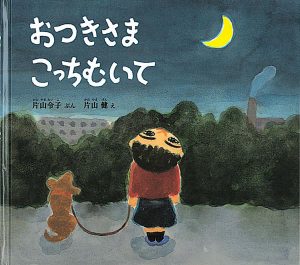

『おつきさまこっちむいて』(片山令子 文 / 片山健 絵)

2017年の秋、カレンダーづくりのための写真を撮り始めたのがきっかけで、はじめて一眼レフで月を撮る。

ほぼ同じころ、月齢という概念と、露出を調節すれば「欠けぐあい」がよくわかる写真が取れるということを知る。毎日、新聞を切り取って月齢と照合しながら、30日間かけて変化していく月の形をモーラすることに熱中した。その後、『子供の科学』の望遠鏡を経て、焦点距離の長いレンズのついたカメラをメインで使うようになった。

月をはじめとする天体をよりはっきりと見たい、撮りたいという思いが、新たなツールに手を伸ばし、扱いに習熟するエンジンになってきた。

はじめて月のデコボコを「撮れた」と見せられた時は驚いた。手の中のモニターに映し出されている月は、普段見上げている冴え冴えとした印象とはまったく違う質感を持っていた。

「満月」が撮れた時に、意外な問いが飛び出した。「ほんの少しだけ左側に欠けがあってデコボコが見えるんだけど、どういうことだろう」。それから時々、思い出したように「満月ってなんだろう?」とつぶやようになった。

一緒に広辞苑第七版を開いてみる。

「【満月】全面が輝いて円く見える月。太陽と月の黄経の差が180度の位置にあたる時に起こる。特に陰暦八月十五日の満月は、名月として賞される。もちづき」

予想と違い、辞書では月齢には一言も触れられていない。黄経や月齢について理解しなおさなければ「ワカル」には到達できなさそうだった。天文サイトを日々チェックしつつ、観察を続ける。今年の中秋を迎える前に、ようやく親子で腑に落ちた。長男のほうが少し早かった。

天文学的に、まったく欠けていない月が見えるのは、月と地球と太陽が一直線になっている時であるが、三者とも常に動いているため、それは一瞬の出来事なのであった。その時に奈良が夜にあたるとは限らない。「この日が満月」というのは、便宜上「満月になる瞬間を含む一日」のことで、夜、撮りやすい時間帯に焦点距離の長いレンズで撮影すれば、多くの場合、ほんの少し欠けているというの「満月の日でもデコボコしている」真相なのだった。

月齢は、正午の段階で直前の新月の瞬間から何日経過しているかを表す物差しであって、満ち欠けの指標ではない。だから広辞苑の説明にも出てこなかったのだ。同時に記述の瑕にも気づく。「陰暦八月十五日の満月」はおかしい。この日が天文学的な「満月になる瞬間を含む一日」であるとは限らないからだ。現に今年の「中秋」は10月1日で、「月と地球と太陽が一直線になる」瞬間は、10月2日の午前6時5分ごろだった。日本では月が沈んだ後のことになる。

「中秋」の決め方は、近代天文学以前にさかのぼる。「秋分日以前の、一番近い朔(新月)の日を1日目としたときの15日目」。この日が旧暦(天保暦)でいう八月十五日で、「秋の真ん中」にあたる日とした。澄んだ秋の空気の中で、まんまるな月が見上げるのにちょうどいい高さになる。日本では、この日を秋の実りを捧げ、ひととき夜空を見て想像に心を遊ばせる区切りの日としてきたのだった。

ルナティックスの扉

「満月中の満月」を運よく捉えられて左右に欠けがなくても、上や下にほんの少し影ができることがある。どうも秤動という動きが関係しているようだ。また、月が楕円軌道していることなどもあり、月の出・月の入りの時間の規則を見出したり、場所を予想することは簡単ではない。

知れば知るほど「未知」を照らす月。ルナティックスの扉が開きかけている。

満月の次は、まずは片月見にならないように、十三夜(10月29日)の月を見る。そのあとはできるだけ細い月、月齢が1に近い月を撮影してみたいという。そのためにはどうすればいいかをあれこれ考えている。

〇〇編集かあさんの本棚

『おつきさま、こっちむいて』(片山 令子 文 / 片山 健 絵、福音館書店)

月刊『星ナビ』(アストロアーツ)

国立天文台暦計算室暦Wiki「名月必ずしも満月ならず」

〇〇アイキャッチ撮影 編集かあさん家の長男

使用カメラ Nikon COOLPIX P1000(焦点距離2600mm)

松井 路代

編集的先達:中島敦。2007年生の長男と独自のホームエデュケーション。オペラ好きの夫、小学生の娘と奈良在住の主婦。離では典離、物語講座では冠綴賞というイシスの二冠王。野望は子ども編集学校と小説家デビュー。

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

編集かあさんvol.56 読むこと、書くことの自由を妨げない指南というスタイル【田中優子学長講演】

8月2日、第73回全国作文教育研究大会(主催:日本作文の会)で、イシス編集学校の田中優子学長による講演が行われた。 講演のテーマは、『書くこと・読むことの自由を妨げない指南とは』。聴衆は、全国から集まった、作文教育に […]

編集かあさんvol.55 愛知で考えたこと〜秘密基地と擬き力

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん) たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

【Archive】編集かあさんコレクション「月日星々」2025/8/25更新

「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る、編集かあさんシリーズ。 庭で、街で、部屋で、本棚の前で、 子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。 2025年8月25日更新 【Arch […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。