『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

創刊されたばかりの男性ファッション誌の、200字のBOOKレビュー。21歳の夏にこの仕事を請け負って以来、ずっと書評を書いている。紹介した本や著者は、かつての友や彼女のようでいつも懐かしいし、初めての著者の本はいつもドキマギする。「はじめまして」。ぼくは千早茜の『しろがねの葉』を手に取った。

『てぶくろ』(福音館書店)という絵本がある。

おじいさんが落としたてぶくろの中に、くいしんぼねずみやぴょんぴょんがえる、はいいろおおかみといった動物たちが次々に入っていく。住人が増えるたび、てぶくろには軒や窓、煙突に呼び鈴……と追加されていく。七匹目ののっそりぐまがやって来たときには、子ども心に「入るの?」と驚いたが、この「何でものみ込んでしまう穴」は魅力的だった。ぼくも入りたい。いったい、何度読み直したことだろう。

不意に『てぶくろ』を思い出したのは、千早茜の『しろがねの葉』を読んだからだ。

著者初の時代小説の舞台は、一六〇〇年代の石見銀山。石見の銀は当時、世界の銀産出量の三分の一を占めていて、この頃のオランダやイタリアの地図にも「iwami」の名が見える。

銀山には、間歩(まぶ)と呼ばれる穴が無数に空いている。まるで『てぶくろ』に魅入られる動物たちように、銀堀たちは穴の中に吸い込まれていく。やがて彼らは肺を病んで死ぬ。三十を過ぎても生き残るのは稀だ。だが男たちは「おぞい場所」に入ることをやめない。そこだけが「生の糧」だと信じているから。穴で生きることが、自分と家族とを繋いだ。

『しろがねの葉』は、銀山に生きるウメの一生を描く。ウメは孤児だ。夜逃げした親からはぐれ、生きる術のないところを山師・喜兵衛に拾われた。

ウメもまた、真っ暗な穴に惹かれる。くいしんぼねずみのように。

なぜか。ウメに銀堀たちのような欲望はない。ウメは欲に生きていない。ではどうしてか。喜兵衛に認められたいから? 男しか許されない世界だから?

女のウメは、穴の中で生きることはできない。ここでの女の役割は子をなすことだけだ。抗おうが、その運命を受け入れざるを得ない。石見では女だけが生き残り、都度、別の銀堀を自分の中に受け入れる。夫の死と別の男に抱かれることは同時にやってきた。銀山の女は三度夫を替える。そのたびに子をなすのが、ここの女の宿命だった。

ウメは幼子の頃から夜目が利いた。ウメは真っ暗な闇を見ることができる存在なのだ。間歩の闇、人の闇。生の向こう側の闇。胎内という闇。闇のない世界はないが、闇を見ようなどとする人はいない。ウメを除いて。

ウメには、銀堀たちには見えないものが見えていた。闇はただの漆黒ではない。そこにはうねりがあり、襞がある。濃淡があり、わずかな光もある。なまめかしくもあり、おぞましくもある。

七匹目の動物をのみ込んだ『てぶくろ』は、こいぬの吠える声に驚いた動物たちが一斉に逃げ出したことで、終わりを告げる。

ウメも銀堀たちも、終わりが来ることを知っている。穴が枯れることも知っている。自分たちがやがて穴に還ることも知っている。千早茜が描いたのは、こうした連綿と続く宿命から目を逸らさない、ウメの姿だった。二人の夫の死からも息子たちの死からも目を背けない。闇を見続ける。それがウメの唯一の抗い方だった。

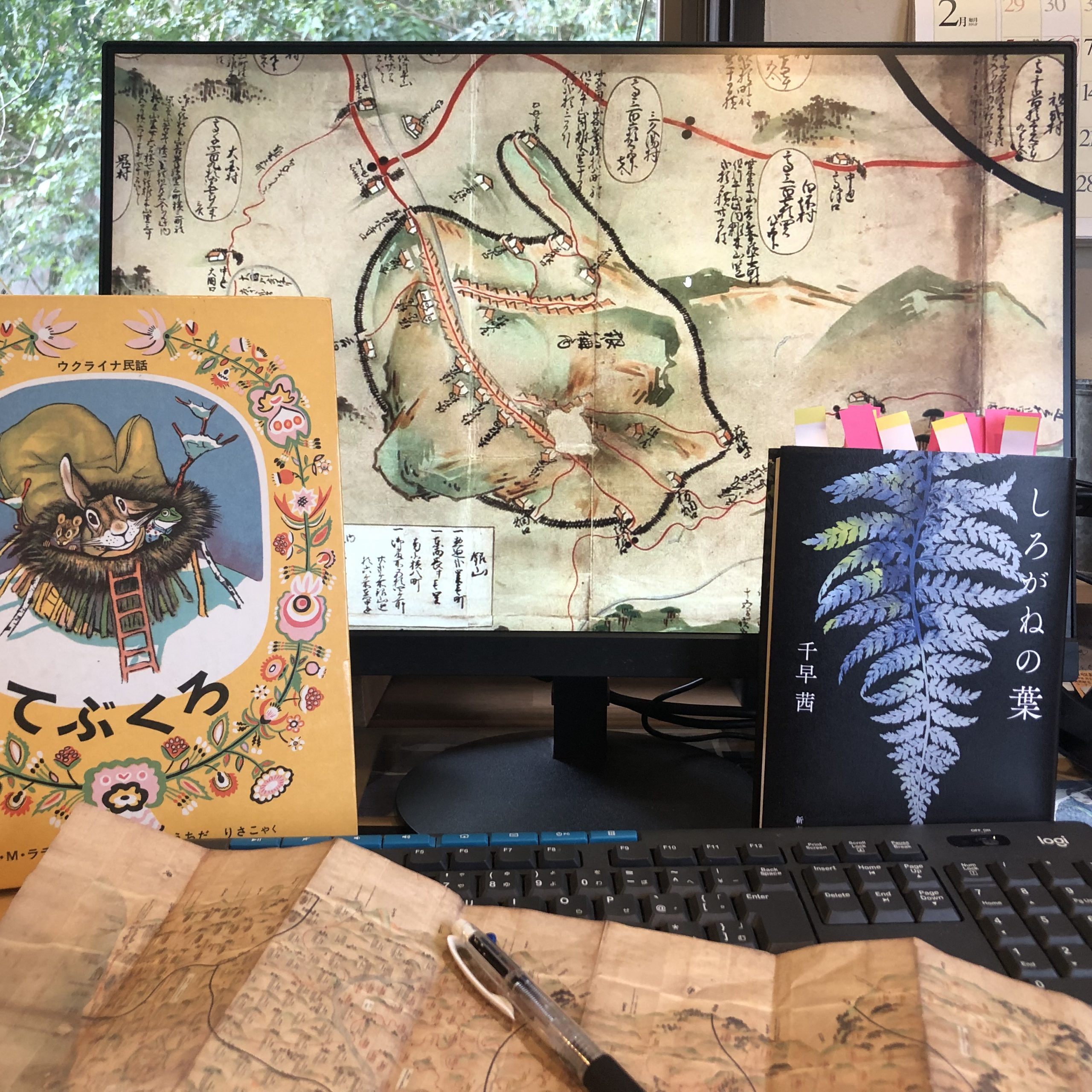

表紙の黒地に浮かぶ光る葉を汚したくなくて、そっとカバーをはがしてみると、地図が出てきた。奥付に「石見国絵図」とあったので、探し出して眺めてみる。銀山の場所をパソコン画面で拡大する。

それは、おじいさんが落としたてぶくろの形をしていた。

読み解く際に使用した「編集の型」:

アナロジー [守]、見立て [守]、コンパイル [守]

「型」の特徴:

不思議だけれど懐かしい感触といったらいいだろうか。『しろがねの葉』を読みながら何か引っかかる記憶があり、似ているものがあったはずと記憶をたどってみると、絵本『てぶくろ』にたどり着いた。同時に、石見銀山をコンパイルしつつ、『てぶくろ』で作品を見立ててみる。関係線を引いたことで、穴がほのかに明るくなった気がした。

※アイキャッチ:『石見国絵図』(国立国会図書館デジタルコレクション)、『てぶくろ』(エウゲーニー・M・ラチョフ絵、内田莉莎子訳、福音館書店、1965年初版)

『しろがねの葉』

著者: 千早茜

出版社: 新潮社

ISBN: 978-4103341949

発売日: 2022/9/29

単行本: 320ページ

サイズ: 19.1 x 13.2 x 2.5 cm

角山祥道

編集的先達:藤井聡太。「松岡正剛と同じ土俵に立つ」と宣言。花伝所では常に先頭を走り感門では代表挨拶。師範代登板と同時にエディストで連載を始めた前代未聞のプロライター。ISISをさらに複雑系(うずうず)にする異端児。角山が指南する「俺の編集力チェック(無料)」受付中。https://qe.isis.ne.jp/index/kakuyama

世の中はスコアに溢れている。 小学校に入れば「通知表」という名のスコアを渡される。スポーツも遊びもスコアがつきものだ。勤務評定もスコアなら、楽譜もスコア。健康診断記録や会議の発言録もスコアといえる。私たちのスマホやP […]

スイッチは押せばいい。誰もがわかっている真理だが、得てして内なるスイッチを探し出すのは難しい。結局、見当違いのところを押し続け、いたずらに時が流れる。 4月20日の43期[花伝所]ガイダンスは、いわば、入伝生たちへの […]

【多読アレゴリア:勝手にアカデミア】勝手に映画だ! 清順だ!

この春は、だんぜん映画です! 当クラブ「勝手にアカデミア」はイシス編集学校のアーキタイプである「鎌倉アカデミア」を【多読アレゴリア24冬】で学んで来ましたが、3月3日から始まるシーズン【25春】では、勝手に「映画」に […]

【多読アレゴリア:勝手にアカデミア③】2030年の鎌倉ガイドブックを創るのだ!

[守]では38のお題を回答した。[破]では創文した。[物語講座]では物語を紡いだ。では、[多読アレゴリア]ではいったい何をするのか。 他のクラブのことはいざ知らず、【勝手にアカデミア】では、はとさぶ連衆(読衆の通称) […]

【多読アレゴリア:勝手にアカデミア②】文化を遊ぶ、トポスに遊ぶ

「鎌倉アカデミア」は、イシス編集学校のアーキタイプである。 大塚宏(ロール名:せん師)、原田祥子(同:お勝手)、角山祥道(同:み勝手)の3人は、12月2日に開講する【勝手にアカデミア】の準備を夜な夜な進めながら、その […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。