-

おしゃべり病理医 編集ノート - 国語文章題、選択肢攻略法

- 2020/07/23(木)10:29

-

松岡校長の文章は、実に50回以上、大学入試で使用されているらしい。編集稽古に正解はない、多様な読み方をしてもいい、というのが編集学校のスタンスであることを考えると、その校長の文章が国語問題に使われているというのはなんとも不思議な感じがする。特に防衛大学校が『フラジャイル』の一節を採用したと聞くと、大学のお堅いイメージとも合わず、正解・不正解がくっきりしている国語問題になぜ、フラジャイル?と違和感ばかりである。

ちなみに松岡校長は、ご自分の文章が使われた国語問題に挑戦されるようだが、特に選択肢はちっとも当たらないのだそうだ(笑)著者が正解できない国語問題ってどうなんだろう…どういうひとが正解して入学するのだろうか。

国語がらみの疑問が膨らんだ時は、やっぱり川野貴志師範に訊くのが一番。今回は、松岡校長も苦戦する選択肢問題の攻略法を伝授していただく。

おぐ: 川野さん、娘のオールマジレス問題は軽減してきましたが、選択肢問題の正答率が低いです。本文の内容はそれなりに理解しているのですが、選択肢は微妙なものに見事に引っかかり、間違えてしまいます。何か良い方法はないでしょうか。

かわ: ぼくがつねにテクニカルな点で生徒に伝えているのは、あえて選択肢の問題に特化した対策は練らなくてもよいということです。

おぐ: ほ~。なぜですか。

かわ: ダミーの選択肢がいくつも並んでいる構成にアフォードされてどうしても「消去法」で処理したくなる心理がはたらくからです。

おぐ: え?消去法で解かないんですか?

かわ: そもそも消去法というのは5択並んでいたら4択の不足を探すという方法なので、時間がかかります。全部これでいこうとすると時間が足りなくなることも起こりえます。

おぐ: なるほど。たしかにマジレス消去法は確実時間切れになりそう…。

かわ: ノウハウのない人のやる消去法の判断基準は、「本文に書いてあるか、書いてないか」だけになりがちなんですね。例えば…

Q:犬が桃太郎に服従したのはなぜか

ア 桃太郎がきび団子くれたから

イ 桃太郎が桃からうまれたから

ウ 桃太郎が鬼を叩きのめしたから

イ・ウも本文には書いてありますよね。でも問いへの答えにはならない。このパターンは単調な消去法では対処できないどころか、「本文に書いてあるのに、何でダメなんだ!」くらいの逆ギレをかますことにもなりかねません。

おぐ: ははは。たしかにそういう体験をしている国語苦手読者は少なくなさそうですね。

かわ: はい(笑)基本的に選択肢の問題は、出題者が受験者の代わりに正解を一つ「記述」しているのだな、と平和的に考えましょう。

おぐ: はーい。

かわ: とにかく選択肢問題では、「問いへの答えになっているか」ということが決定的に重要な基準です。

おぐ: なるほど。本文に書いてあるかということ以上に、その問いへの答えになっているか、ということが大切ですよね。

かわ: 基本は、選択肢を見る前に、問いだけ見て、大まかな正答をアタマの中に作って、それとのマッチングを試みる方が早くて正確です。いちいち他の選択肢が何でダメなのか考える時間が省けますし、そのやり方が上手く行かなかったという時点から消去法を始めるくらいでもいいくらいですよ。

おぐ: わかりました。

かわ: 消去法も禁止ではなく、場合によっては使えばよいです。「内容にふさわしいものを選びなさい」という○×式の問題は、原理的に消去法的にしか解けないですから。

おぐ: ラジャー。

そこで、わたしが娘に伝授したのが、本文に戻る前に、問いと選択肢から読むこと。また、「~ので○○した」という選択肢の場合は、「~ので」にもっともらしいことが書いてあるとだまされるので、「〇〇した」という点にフォーカスして正誤を判断してみること。このふたつだった。このやり方はだいぶ有効だった。

かわ: 良かったですね!ただ、その時気をつけたいのが因果関係の転倒ですね。「遠足が中止になったから台風が来た」は 誰でもおかしいと分かりますが、文章の内容が抽象的になると、けっこう人間は簡単にだまされます。「遠足が中止になった」「台風が来た」が本文に書いてあるかどうかを、選択肢を分割してチェックするところまでは誰でも割とできるようになりますが、因果関係のアトサキまで確認することは、かなり意識を高く持てないとできないので要注意。詐欺にひっかかりますぞ!

おぐ: うわ~!それって、「の」の字詐欺じゃないですか!ひっかからないためには、[守]の編集稽古が役立ちそう。「の」という接続詞の前後の言葉を入れ替えると意味が大きく異なりますものね。主客の転倒に気をつけろってことですね!

かわ: その通りです。編集稽古は、連想だけでなく要約を、アナロジーだけでなく論理的思考力の基本も育むはずです。もっと学校教育にも取り入れたいですね。

おぐ: 本当にそう思います。

それにしても国語問題を解く必要のない大人になってつくづく良かったと思う。だって、連想のおもむくままに自由に文章を読みたいもの。でも、松岡校長の作った国語問題があったら、ぜひ解いてみたい。わくわくする問いがたっぷりありそうだし、自由に書いても面白がってくれそう。変な回答ほど高得点になる変な国語問題が必要じゃないだろうか。あるいは、国語問題を作ってみる練習をした方がずっと国語力がつくんじゃないだろうか。

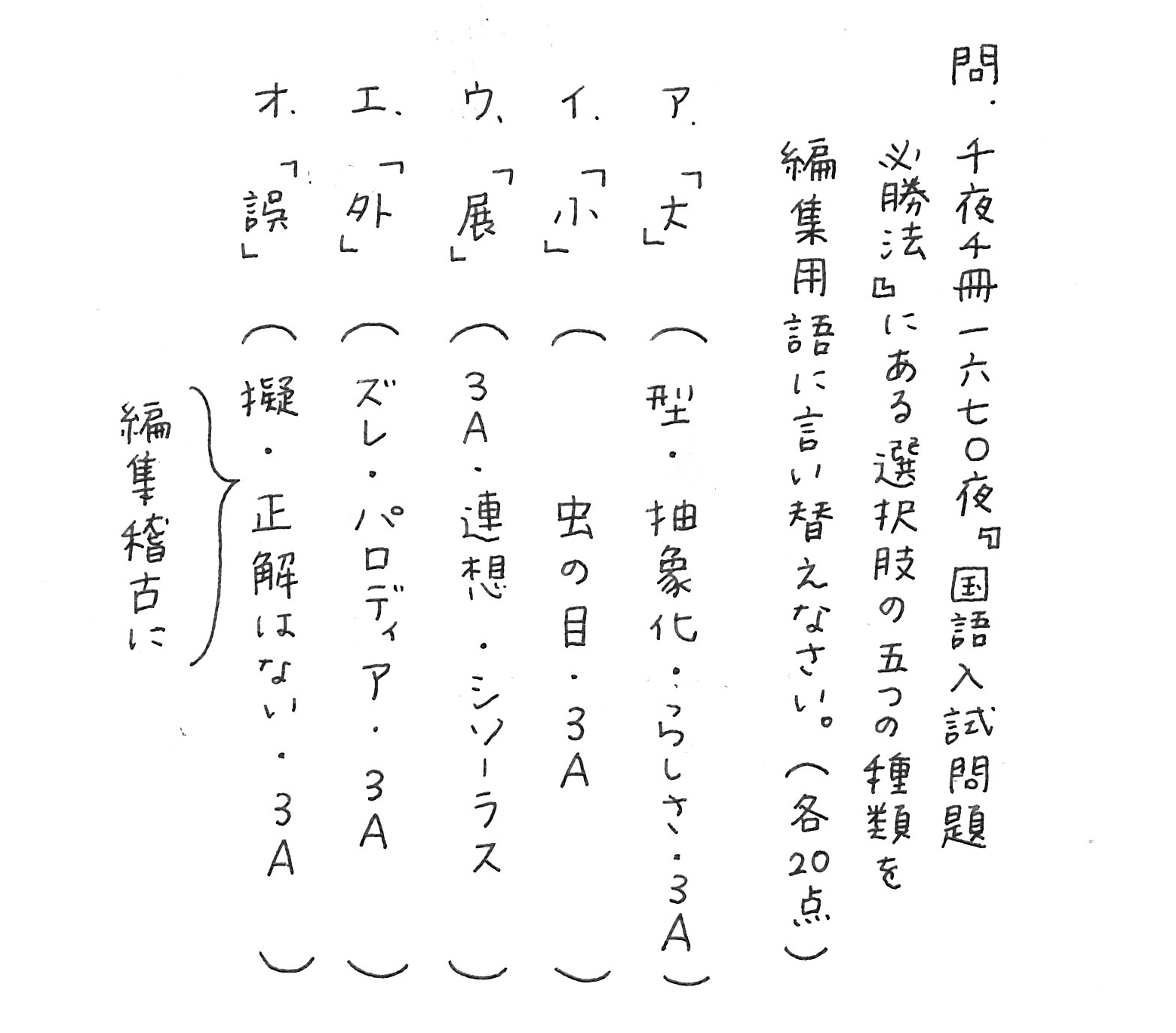

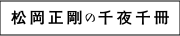

編集用語の選択肢問題