「編集って残酷ですよね」マキタ・スポーツさんは、つぶやいた。

「残酷だし、高速だよ」松岡校長は、そう応じる。

なぜ残酷なのか。それは多くのものを捨てるから。「物まねをするときは、ぼくが都合のいいように略図化・記号化して要点だけやって、ほかのところは削ぎ落としちゃっている。その方がすっきりして分かりやすくなるんですよね」と、マキタさん。

「そうそう。編集は残酷だし、高速なんだよ。でも“速い”というのがすごい」と、校長はうなづく。

捨てる情報が多いという話は、校長と病理診断について話した時にも出てきた。芸事もなるほどそうなのか、と思った。

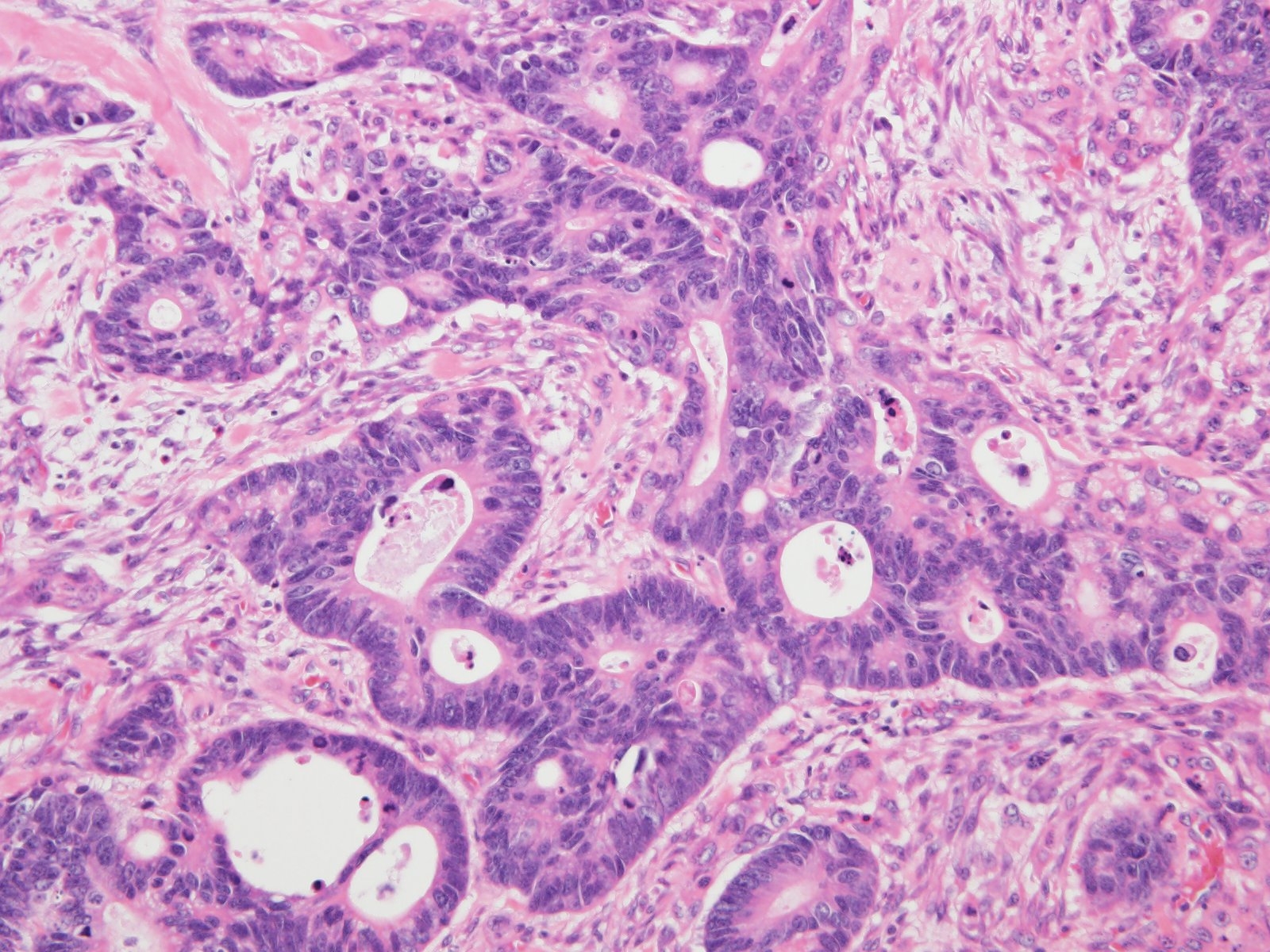

病理診断も芸事と同様にカリカチュアである。顕微鏡越しに多くのことを感じるし、様々な情報が洪水のように身体に入ってくるが、診断をするときは、略図的になる。似顔絵っぽくなる。先に似顔絵にしてから、どうして似ているのか、という理屈を並べる、というプロセスをたどっている気がする。マキタさんが、ミスチルの真似をしたあとに、その作詞方法の特徴を「揺れる悩ましい男心を字余り気味に表現するとミスチルになります」と、説明しているのと同じように思う。

病理診断は高速でもある。ポリープひとつを診断する場合は、おそらく観察している時間は十数秒。明らかながんであれば、瞬時に、悪い、と病理医の中で、判断が下されていることも多い。そのあとに、細胞と組織の形態をじっくり確認するが、それは所見を書くためである。後追いのミスチル作詞方法の検証のように。診断はすでにその前に決着がついていることが多い。病理診断のファースト・タッチは、かなり高速なのである。

編集が高速である理由というのは、いったいなぜだろうか。らしさを抽出するから?似顔絵にして細部の情報を削ぎ落とすから?

高速というのは、相手に瞬時に伝わる、ということだろうけれど、そこに地の共有という前提は必要なのだろうか。芸事であれば文化的な感覚の共有であるとか、病理診断であれば医学知識の前提であるとか?

高校生対象の病理診断セミナーで、以前、その前提条件について考える出来事があった。

大腸腫瘍をどんなプロセスで診断したか、グループごとにプレゼンテーションをしてもらっているときだった。高校生の何人かが、バーチャルスライドで目の前のスクリーンに投影した大腸腫瘍の顕微鏡像を見ながら不思議なことを口にした。

「この部分には、白い球がぽちぽちとあるので、がんだと判断しました」

発表を聞いている何人かの生徒がうんうんとうなづく。病理医たちはぽかんとした。白い球?ぽちぽち?そんなもの、がん細胞の集まっているところにあるっけ?

「ぽちぽちしている白い球ってどれだろう?」

「あ、これです」

生徒さんがスクリーン越しに大写しされたがん病変の一か所をカーソルで指して教えてくれた。

驚いた。がん細胞が作っている管状の構造。その輪切りの真ん中を指している。つまり、白く抜けている穴の部分を白い球と表現していたのである。ルビンの壺か!と思った。見ている部分を背景とするか、対象とするか、高校生と病理医で真逆だったのだ。いかに見ている世界が異なっているかを思い知ることになった。講義では、大腸腫瘍の病理学的な説明を可能な限りわかりやすく説明しているつもりだったが、実際に自分で顕微鏡で確認するのと講義で理解するのとでは大きな隔たりがあったのである。そこには前提知識と経験知のレベル差が厳然とあるように思った。病理医には構造的に見えている大腸の組織像が、高校生たちには、紋様や図柄のように見えていることを再認識した瞬間だった。

編集学校では「注意(意図)のカーソル」として、編集稽古のスタート時に情報のどこに着目したかを意識することを学ぶ。情報の「地と図」の関係にも気をつける。何を背景情報とし、情報のどこに着目するかで、同じ情報も異なって見える。病理医と高校生の間では注意のカーソルの動きも、何を地と図の関係として観察するのか、多くの点が共有できていなかったことに改めて気づかされた。

まねること、模倣すること、その輪郭を強調して表現すること。情報の特徴、らしさを的確に捉えることができれば、快感につながるが、それを共感に発展していくにあたっては、やはりその情報をやり取りする文化や知識の前提が必要なのだろうか。

うーん、いや、待てよ…。編集工学ではむしろ、模倣が文化や知識体系を作るもとになったというスタンスではなかったっけ?1318夜『模倣の法則』ガブリエル・タルドにはこうある。

何かを真似しようとしたこと、それが歴史的営為のスタートだったのである。幼児や子供の真似事を見れば、すぐわかることだ。言葉だって、遊びだって、学問だって、仕事だって、何だって真似から始まるのだし、真似が介在しないコミュニケーションもリプリゼンテーションもクリエーションもない。

模倣は類似性の母だったのである。類似性は生物社会から人間社会におよぶ、何かの鍵と鍵穴をうめるものだったのだ。

やはりそうである。まねることがまなぶことであり、真似から始まるのだ。似ているところを探して似顔絵にしていくことから情報の掴み方を学ぶのではないか。それは本質的にノンバーバルであるからこそ高速なのだ。

たしかに病理診断は、模倣の訓練にほかならない。あとにそこに知識をぶらさげていく。論理が先行しても正しい病理診断に向かえるとかぎらない。共感覚的な感覚の泥臭いところで細胞の形態を感知することからやはりはじまるし、そのニュートラルな共感覚的観察を訓練していくことが病理医としての研鑽であった。高校生セミナーのルビンの壺エピソードは、当たり前の現象として、それを逆手に取って、マキタさんのようにそのことを言語化し、もっと魅力的、かつ編集的なワークショップに仕立てる契機と捉えられるかもしれない。

マキタさんも日本の中において高度に進化したお笑い産業に一定の評価を持ちつつも、文化的、感覚的な共有がない外国でお笑いを披露してみたいと意気込みを語っていた。高校生が目撃した大腸がんの紋様をわたしがもっと編集的にとらえないと、病理診断のワークショップも発展がないだろう。

芸事も病理診断も残酷であるが、高速であり、素晴らしく本質的なところをついている。文化やもともと持っている知識の有る無しをやすやすと乗り越える模倣の面白さ、奥深さを芸事も病理診断も追求しなければいけないのかもしれない。対象への愛情と尊敬をもって、異文化や異ジャンルはいつだってコラボしたり、対話していくべきなのである。「肖る」とはそのことであろう。

見ているものは同じ

<アイキャッチ画像>大腸癌組織写真

小倉加奈子

編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。

漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]

クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]

現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]

君のクイズを日常に-アブダクション考-【おしゃべり病理医72】

◆アブダクション・ブーム イシス編集学校で学んでいると、編集学校内で当たり前に使われてきたキーワードが、世の中でにわかに取り上げられ始める、ということがよくある。“編集学校あるある現象”の筆頭にあがると思っ […]

■あの山本貴光さんが!! MEdit Labの記念すべき第1回リアルワークショップ「医学をみんなでゲームする」に山本貴光さんが様々なアドバイスをくださっている。貴光さんが訳されているゲームデザインの名著、『 […]