私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

■思考速度を落とす方法

「ページめくるの、ちょっと速すぎるんじゃない?」

杉浦康平さんが松岡校長の様子を見て呟く。それ以上、何も言わない。

この一言から、松岡正剛の編集エクササイズが始まる。本を読むスピードを遅くするために、マーキングをする。キーワードに丸を囲んだり、行間にメモをしたりすることで思考の痕跡をノーテーションする。「読み」を「書き」に転換するプロセスを間に差し込めば、ページをめくるスピードも落ちる。マーキング読書とは、思考をとどまらせる方法、あるいは読書スピードをあえて遅延させるエクササイズなのである。

目から鱗がぱらぱらぱらぱら~っと落ちた。5分とか10分とかの短いスキマ時間を使って、細切れに本を読んでいるうちに、まとまった読書の時間が取れても、集中力がすぐに切れてしまうようになったことが最近の悩みだった。“せっかち読み”とでもいうのか、そういう時短的な読みばかりがクセになってしまい、精読する力が痩せてきた感じがしていたのだ。

スマホが悪い影響を与えているかもしれない。無理矢理たくさんのプランニングを走らせすぎなのか。エディストコラムを書き過ぎなのか。慌てたり自信がないのがいけないのか。ニコラス・G・カーの『ネットバカ』(1586夜)で警告されているように、脳の可塑性によって、せっかち読み的脳回路ができてしまったのかもしれない。短絡的で分岐が少ない神経回路を経由することで、表層的な読みで「らしさ」だけを掬って、そのまま次へ、ぽんぽんと進んでしまっているようなのだ。

精読ができなくなるという状態は、腰を据えて病理診断ができないことにも直結してくる気がする。顕微鏡下、視界全体に広がる生体世界の物語をくまなく読み解く能力が落ちてきていないか気になる。自分のものの考え方もなんとなく一方向に向かうばかりで、ふわふわとかケバケバが少なくなり、自分自身を面白がれなくなっている。

いつもスピードを(スピードだけは)褒められてきたが、速度一辺倒では自分も相手も飽きてしまう。リニアにならずに非線形的に揺らぐ方法が何か必要だろうと思っていた時に、松岡校長のこのとっておきエピソードを聞いたのだ。ありがたや~!

■本を使った記憶術

読書以外においても、松岡校長はふと浮かんだ連想やメタファーを頭の中でどのくらい保てるかを試す。

「地球はオーロラのようなものである」

例えばこんな言葉が浮かんだとする。連想や直観は、誰しも一瞬とか、ひらめきと表現できるくらい高速であるが、そこから、「オーロラといえば北欧」というように、次の連想にすぐに流れてしまうと、思考に流されるままになる。

そこで踏みとどまる方法を考える。思考をリバース・エンジニアリングしてみる。「地球はオーロラのようなもの」という言葉にいたった経緯を後ろに戻る格好で辿ってみるのである。つねに、思考が前へ前へリニアに進みすぎることをコントロールし、ジグザグ行ったり来たり、揺れる状態を保つ。

校長は、読書においても、思考のリバース・エンジニアリングのためにマーキングをしているのだった。それは、想起の方法、記憶術にもつながる。マーキングは、本という「場所」を使った記憶術であるともいえる。本は、章立てや段落が複合的に組み合わさった建物である。本は、活字だけが並んで一見平面的な形をしているが、構造性や階層性を持つものである。本の内容だけでなく、その構造を使って、自分の思考の痕跡を残し、記憶していく。再読時に、すぐにその時の思考ごと想起できるように。

■二つの視点とリバース・エンジニアリング

1314夜『記憶術と書物』には、階層性を意識した記憶術の極意についてこう説明がある。

一階からしだいに上のほうに積み上がっていく構造を想定したい。ただし、これらのフロアの特徴に対して、自分が距離と角度をもって眺望できる(distancia)という、オムニシエント(全知)で、かつオムニプレゼント(遍在)な“視点”を確保することが必要だ。そして、それぞれに眺望ができる中点を、アタマの中にしっかりと置くようにする。これで、「建物の中に次々に変化する畑」ができたはずである。

オムニシエントは鳥の目、オムニプレゼントは虫の目である。マーキング読書は、本当は、記憶術に通じる鳥の目と虫の目を駆使した構造読み、階層読みから入った方が、ずっと発見的で面白くなる。結果、充実した精読になる。ほかにもその方法自体を代入できるようになる。

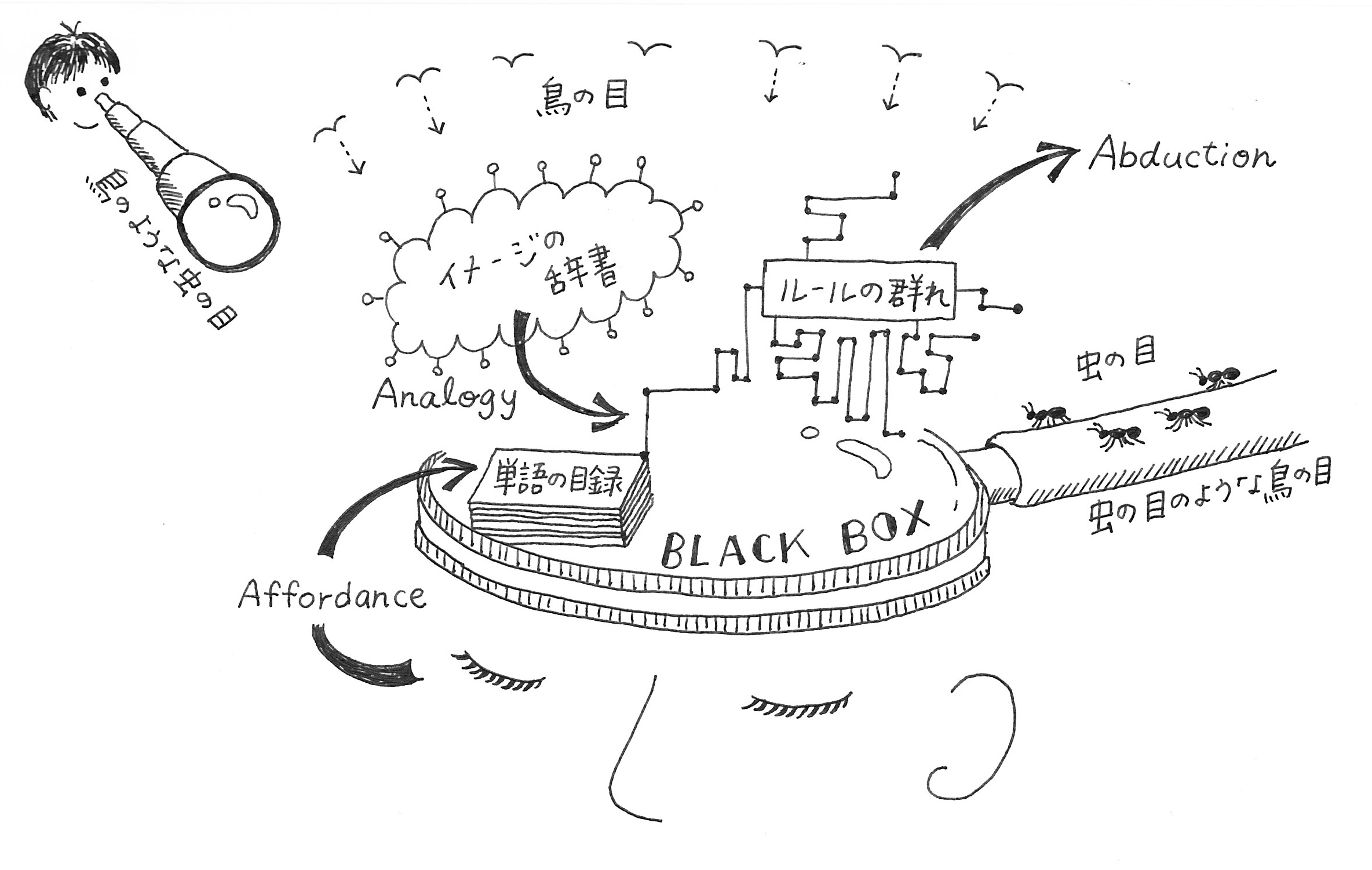

松岡校長は、オムニシエントとオムニプレゼントの視点は、図解するときも必要になるという。いや、むしろこのふたつの視点を導入せざるを得ないのが図解である。図解は、まさに構造や階層を表すものである。

たとえば、ある情報の形態をイメージし、その構造に着目して6つの分岐を持った図を描こうとする。当然、最初はオムニシエントな視点を持って、全体像をある程度決めておかないと描く場所を決められない。しかし、書き始めていくと前半の3つと後半の3つでは最初の想定と様相が異なってくる。

前半の3つを書くうちに、そのひとつひとつの結節点では特に、自然とオムニプレゼントな視点が導入される。細部を描き込んでいるうちにアフォードされる何かが図解の行く末に影響を与えてくるのである。結果的に、後半の作図が変わるのである。

図解は、次々にカタチが表れてくる。それは文字ではないから、様々な連想を呼び込みやすい。わたしは基本的に一切、下書きをしないで黒ペンでいきなり描いていくので、いったん描いた線は消すことができない。直前の連想の結果が、すでに図としての足跡を残している。そのため、これから描こうとする図に向かって、今まで自分が描いた足跡と照合しながら図の方向性を決めていくしかなくなる。つねに「さしかかり」があるのが図解であるといえる。

そう考えると図解は、自然と鳥の目と虫の目を持たせ、リバース・エンジニアリングさせる力を持っている行為だということである。せっかち読みには、コラムの最後に、図解をつねに描きいれる稽古を継続した方がいいということだ。つまり、読書時の集中力の欠如に対する処方箋は、ずばり図解なのである。

松岡校長には、さらに別のカンフル剤的な図解アドバイスをいただいた。「小倉くんがまだ試みていない図解があるよ」と言って、宿題も出された(気がする)。それはとっておきの話だったので、ナイショである(いつかお話できる日が来るようにまずは自分が試してみます!)。

図解は、やっぱり楽しい。自分の思考がトレースされるが、最終的に想定外の場所に誘われる点がとにかく面白い。自分で自分の描いた図解に驚く。だから、これからも面白がって図解を続けてみればいいのかなと思う。

図解しているときは、何も聞こえないほど集中していることに気づいた。

鳥の目と虫の目で覗くブラック・ボックス

小倉加奈子

編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。

「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]

苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]

漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]

クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]

現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。