草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

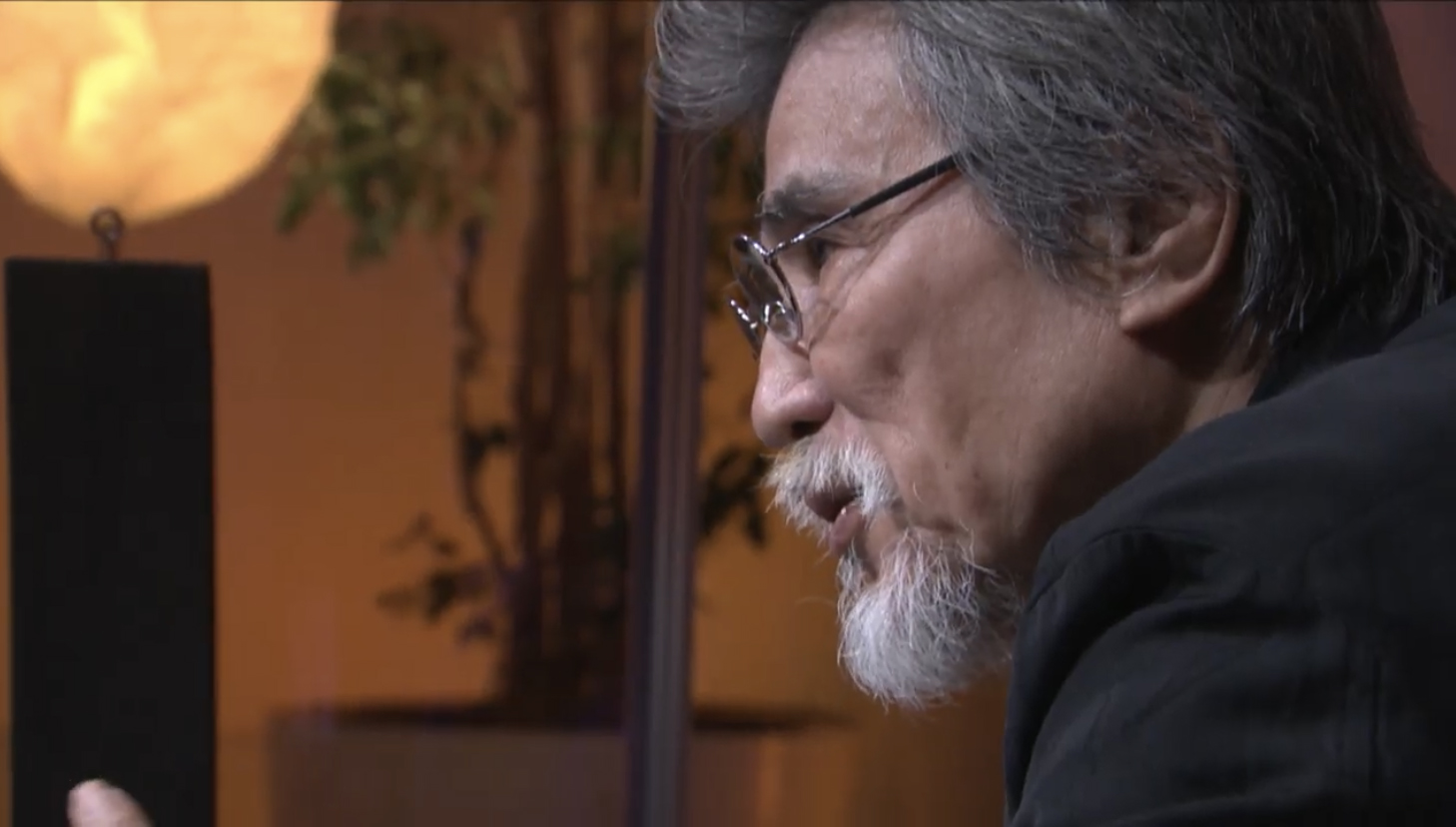

トワイライトタイムに始まった松岡正剛のweb講演会「千夜千冊の秘密」。会場はまさにトワイライト色に染められていた。満月を模した照明に照らされた校長の足元にはたくさんの本が並べられている。ハンガーには”千夜スタジャン”を含む読書服が架けられ、その後ろには大きな植木があしらわれている。書斎のようで寝室のようで中庭のような、親密だけれども外と内の空気が混ざり合う縁側的な開放感が感じられる絶妙な空間が広がっていた。

わたしは開始前にとびきり辛いカレーライスを食べ、父の遺した書斎に籠った。父の書斎、というより音楽を聴くためのその部屋は、父のこだわりが詰まっていることもあって生前の状態のままになっている。講演会会場となんとなく雰囲気が似ていたのは幸いだった。会場の空気がそのままパソコンの画面を越えて父の書斎に流れ込んでくる。とてもリラックスした気分にもなり、このまま、webならではの楽しみ方を存分に試してみようと思った。

パソコンはダブルスクリーンにし、片側は千夜千冊サイトを広げておいて、もうひとつの方で映像を視聴した。最初音声の調子が悪かったので急遽、iPhoneでも視聴をはじめたら、それがとても面白い実験のトリガーとなった。

パソコンとiPhoneの映像は少しタイムラグがあって、パソコンの方が先行していたので、そのズレを利用して、パソコンで素敵!と思ったシーンを数秒間待ち構えて、iPhoneでスクリーンショットすることもできた。おかげでカメラマンのようにたくさん写真を撮ることとなり、気分は、会場にいた後藤由加里さん(10ショット記事でおなじみのカメラマン兼エディストエディター)だった(の、つもり)。ちなみに、冒頭のアイキャッチ画像はわたしのiPhoneのスクリーンショットである(と、自慢げに言ってみる)。

カメラマンごっこ以外にも、話を聴いていて気になった千夜や言葉をすぐにネット検索してみたり、机にノートをでーんと広げてメモを取ってみたり、あるいはソファーにちょっと横になって聴いてみたりした。

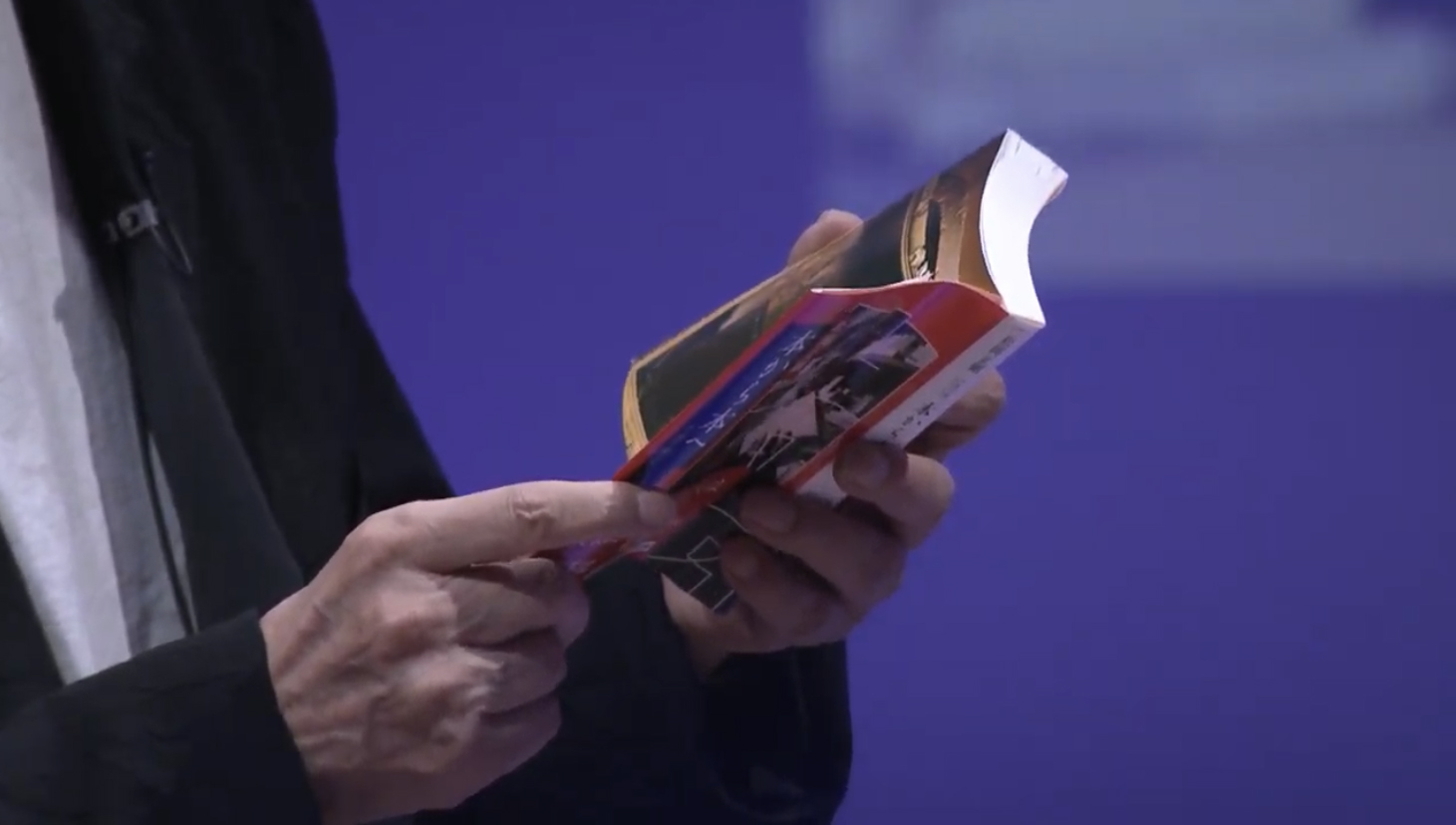

webの講義の面白さと可能性を感じる部分は、カメラアングルの自在さである。時に、「今はそこじゃないところを見たいのよ」という苛立ちを感じることもあるが、一方で「あぁ、この部分ではそこを観察するのね」というように、自分の注意のカーソルなら選択しないであろうアングルに誘われることで、別の何かを想起できることもある。リアルでは壇上で講演されているひとの顔を覗き込んだり、手元をまじまじ見ることはできないが、ページが大写しにされたり、舞台側から回り込んでの映像も可能である。それは聴衆側にいつもと異なる視覚的アフォーダンスを提供する。

今回は、それに加えて聴覚的なアフォーダンスの違いも感じられた。休憩時間には、連塾などの総集編映像が流れるほかに、校長の執筆や読書時の音声が静かに流れる時間があった。特にそれは最も親密さを感じる時間であった。目を閉じて、カタカタというタイピングと袖がすれる音の混ざり具合や、ページを繰ったりペンの走る、思いのほかスピード感のある音を聴きながら、執筆の方法やマーキング読書の速度感を肌で感じた。時折、かすかに部屋の物音や息遣いが聴こえるようにも思い、すぐ横で校長が千夜千冊を執筆していたり、本を読んでいるような錯覚に陥るくらいだった。

こうして3時間半はあっという間に過ぎていった。わたしが観たものをいざ端的に説明しようとすると、オンラインの講演会というより生中継された舞台に近いものだったと表現するだろう。しかし、舞台の視聴とも異なる臨場感は、五感を多彩にアフォードするトワイライト色の会場とカメラアングルによってもたらされたものだろうか。

しかしそれだけではないだろう。圧倒的な本の存在感にその秘密があると思う。松岡正剛ではなく無数の本が主役となっているからだろう。本の自叙伝を語る宿命を背負った校長は、ホリスティックメディアとなって「本族」の権化となっていた。

ソーシャル・ディスタンスとは、自分自身の中に創るものである。平時の中に有事を創る。「創る」という言葉にあるように「創」をつけられることによって世界と自分、他者と自分の間合いの中に閾値や瀬戸際を見出していくことこそソーシャル・ディスタンスにほかならない。校長の説明をそのように解釈し、平時の中に有事が失われていることの真意に感じ入った。

本メディア化した校長は今までどれだけの著者との間にソーシャル・ディスタンスを創ってきたのだろうか。

松岡正剛とのソーシャル・ディスタンスを感じる一夜。ディスタンスを感じることができるのは、大切な人を想うからだろう。会えない、触れられないという切ないディスタンスを乗り越えられるwebの可能性に、かけてみたい気持ちになった。

小倉加奈子

編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。

「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]

苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]

漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]

クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]

現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。