ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

はじめまして。編集学校[離]で曳絃方師をつとめています小坂真菜美です。私が投稿する連載記事は「セイゴオ・カイドクノート」、略して「セカドク」。この連載では松岡校長の校長以前の面影を、過去の著作を通して追いかけていきます。タイトルにある「カイドク」が、「ああ、とてもいい気分だった」となる「快読」になるか、松岡正剛の秘密(セイゴオ・コード)に肉迫する「解読」になるか、それとも勇み足ぎみの読み手ゆえの大きく読み違えた「怪読」になるかわかりませんが、これからやって来る遅ればせな読者にとっての急峻なセイゴオ山登頂の手がかりとなるノートを書き綴っていきたいとおもいます。

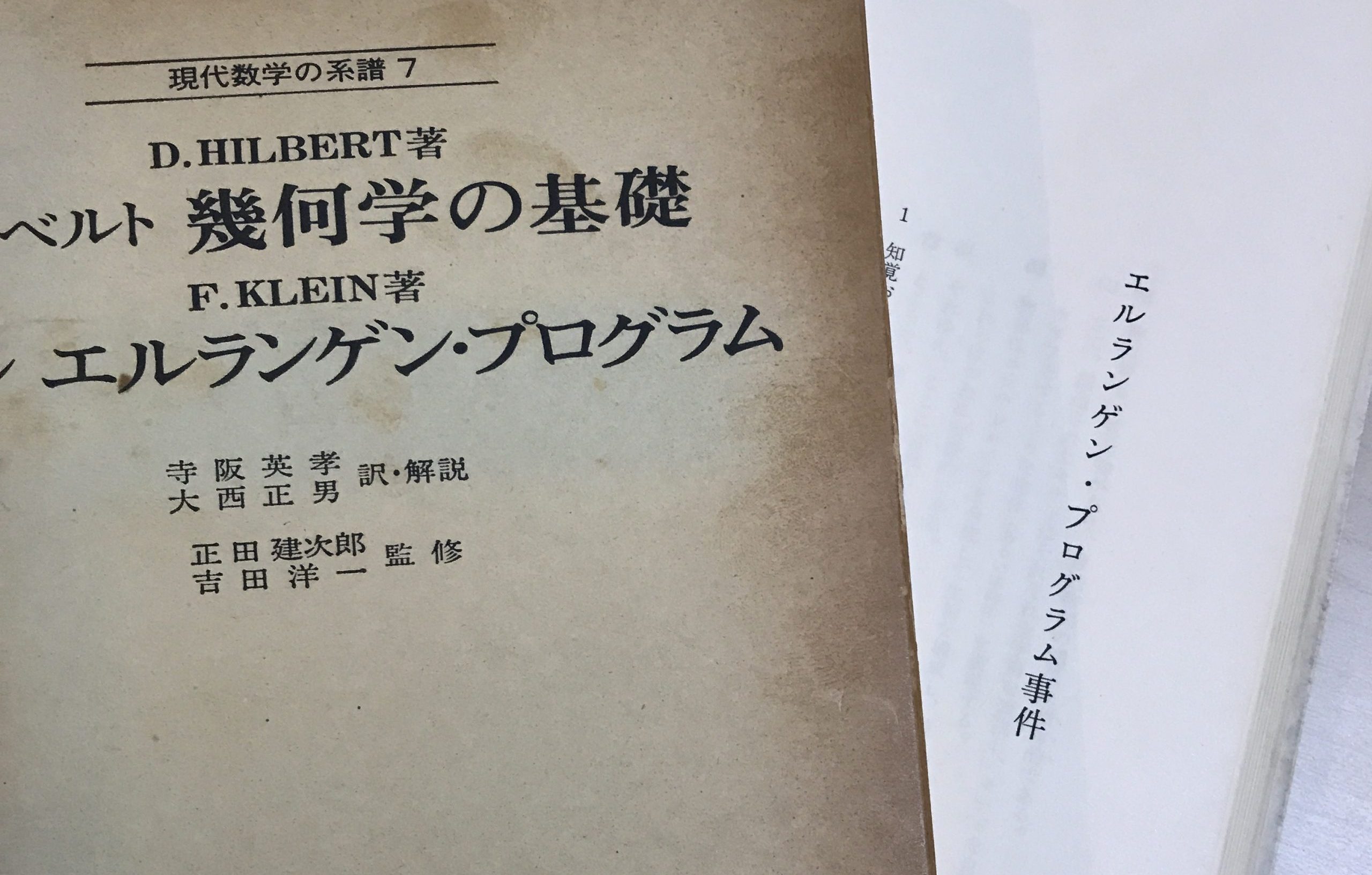

さて、この連載で最初に扱う題材は「エルランゲン・プログラム事件」。『遊』創刊号に校長が木本久夫名義で発表し、後に『概念工事』(工作舎)にも収録された文章です。このころの校長は「自然像の数理的な表現に強烈に惹かれていた」時代で、タイトルに含まれる『エルランゲン・プログラム(エルランゲンの目録)』は、クラインの壺で知られる数学者 F. C. クラインが、エルランゲン大学に就任の際に発表した論文を指します。この論文は、当時ユークリッドの第五公準の独立性に対する疑問からさまざまな非ユークリッド幾何学が誕生したことにより対象も方法も混然としていた幾何学を、変換群という代数学で先行していた見方で統合しようとしたもので、今日の数学にも大きな影響を与えています。そこで展開されている「対象そのもの」ではなく、「対象に向かう方法」こそが本質を語りうるという立場は、編集工学的な見方の一つに通じるものがあります。

この『エルランゲン・プログラム』との邂逅から「エルランゲン・プログラム事件」へと至る一連の顚末は『遊学Ⅱ』(中公文庫)に収録の「脳のためのトポロジー」に詳しく書かれており、そこには「エルランゲン・プログラム」を読み終えた後、松岡校長が自分なりのテーマに引きこんで一般化してみようと試行錯誤した結果、次のような見方に至ったことが書かれています。

そこで今度は、かねて気がかりだったこと、「直観、観念および概念の関係とはなにか」ということをこの幾何学目録に結びつけながら解くことをおもいついた。

このように異なる分野に見える「数学」と「哲学」の間に、人間というシステムを置いて捉え直すことで、それまで見えてこなかった関係や側面を浮き彫りにしようとします。そして

そこで『エルランゲン・プログラム』の叙述形式が綿密な認識の自己組織化の方向を意図していることに注目し、自分のテーマとの関連を検証した。

この『エルランゲン・プログラム』で繰り広げられている幾何学的認識の展開は校長の言葉を借りて凝縮すると

これは「変換の幾何学」である。その叙述形式は「変換の方法」を示している。そのように考えて、われわれの「直観-観念系」をすでになにものかによって変換された系であるとみなすことにして、次にはこれを逆のプロセスで解剖する思考に向かった。

一気に全体や本質を掴むとされている「直観」や主観的と思われる「観念」といったものから構成されている系が、すでになにものかによって変換されている、言い換えると《編集》が行われているとする考えに至ります。ここに、やがて「編集的世界観」へと結実しようとする見方の萌芽を感じることができるのは、過去の著作を現在の視点で読むからこそできる気づきです。

この「なにものかによって変換されている」ことはさらに、現在触れている「図の情報」には必ず「地の情報」となるもの結びついていることを示すものであり、表層の先にある深層へと向かう見方がここにあります。このあと「直観-観念系」の解剖へと向かうわけですが、なかなか『エルランゲン・プログラム』と校長自身のテーマは一致しません。そしてやがて次のような考えへと至ります

私の用意した要素「直観、観念、概念」が多すぎることに気がつき、「概念」を思考過程の外側に描くこと、すなわち幾何学ないしは『エルランゲン・プログラム』の構造はそれが完結すると、ちょうど「観念」を外に残すようにしくまれていたにちがいないと考えた。

「観念」を外に残す……この難解な見方については『遊学Ⅰ』に収録の「外部に主語がある」に書かれた

ライプニッツにおいて感喫(小坂註:感嘆?)すべきは「述語は主語の中へ」という発想があるということなのだ。 これは神は述語をもたないのだから、神に言及する記述は述語が主語に内属するようになるということである。

および、その元となっている「遊」9号に掲載されている「魂理学者ライプニッツの記述法」にある

次々に文中の主語を変えることにより、思考全体の主語「神は」を叙述の外側に出してしまったのである。

がヒントになるでしょう。『エルランゲン・プログラム』においては扱われている幾何学的認識、変換群、主群、双対比、虚体比といった、さまざまな主語が思考全体の主語である「幾何学」を叙述の外側にだすところに、校長の向かうべき方法の手すりとなりました。ここにきて『エルランゲン・プログラム』と校長のもくろみが一致したことで、ようやく「エルランゲン・プログラム事件」の入口に立てたようです。

次回は、いよいよ「エルランゲン・プログラム事件」本体に迫っていくこととしましょう。

小坂真菜美

編集的先達:リチャード・ファインマン。他を圧倒する速度と量のコンパイルの女王から火元組の要へ。特に数理工学系の知を得意とし、現在はあらゆる松岡正剛知の電子データ化と並行してセイゴオAIを構想中。[離]別当師範代を経て、15[離]からは曳絃方師を担う。

前回は『概念工事』に収められた「エルランゲン・プログラム事件」でしたが、今回は『眼の劇場』から「内側の木蓮」を取り上げたいとおもいます。『概念工事』と『眼の劇場』はともに、〈image & imagination […]

【セイゴオ・カイドクノート】①エルランゲン・プログラム事件 2

「エルランゲン・プログラム事件」は、39の断片からなる校長によるキーノート・エディティングの手本ともいえる文章です。それは、次の鮮烈な一文からはじまります。 1. 知覚および記憶の総称は、大脳皮質の諸領葉に折りたたまれる […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。