-

【セカドク・ノート】②内側の木蓮

- 2022/07/01(金)08:00

-

前回は『概念工事』に収められた「エルランゲン・プログラム事件」でしたが、今回は『眼の劇場』から「内側の木蓮」を取り上げたいとおもいます。『概念工事』と『眼の劇場』はともに、〈image & imagination〉というシリーズとして出版されたものであり、最初の計画では三冊目も予定されていましたが、三冊目は発行されないまま現在に至ります。「内側の木蓮」は、次のような書き出しから始まります。

今朝、渋谷松濤町の観世能楽堂付近の邸宅の庭に…

このエッセイの初出は1979年。校長が所属していた工作舎だけでなく、観世能楽堂も渋谷から移転してしまった今となっては、経過した年数以上に昔のことと感じてしまいます。木蓮が咲く春のある一日のこと、松岡校長が住んでいたブロックハウスから工作舎へ向かう馴染みの道を、植物たちの気配について思いを巡らせながら通っていると、先日までは全く存在の気配が無かった象牙色の花たちが一斉に咲いていることに驚かされたことが綴られます。

木蓮は冬のあいだも少しずつ変化を見せ、つぼみもごく最近までふくらみ続けていたのだろうが、私はうっかりしてその生命の変容力を見過ごしていたのであった。そこへ突如、いっきに象牙色の花たちが枝いっぱいに出現したのである。それはまるで見過ごしを咎めるかのようにも見え、また咎めもしないで黙って存在を告示しているようにも見えた。「不思議な思いにかられた」というのはそこである。

「象牙色」という手がかりから、きっとここで咲いているのは「白木蓮」だったのでしょう。白木蓮の花言葉には「高潔な心」、「荘厳」、「崇高」といった言葉が並びますが、このとき木蓮が主張していたもの、それはまさに「存在」そのものに対しての「崇高さ」や「荘厳さ」が重ね合わされていたのかもしれません。

木蓮の変化は日々続いている。樹の色も毎日艶を変え、芽やつぼみも一分ごとにめまぐるしい代謝を繰り返していたにちがいない。

木蓮の描写であるにも関わらず、日々の何かに向けての研鑽を怠らない人間にとってのエールのようにも響きます。微細な変化にすぐに気付いているもらえる「存在」もあれば、なかなか気付かれない「存在」もあります。しかし、どのような「存在」にとっても内側に生じている変化は常に起こっており、つねに外側に出て行く「機」を窺っていることなのでしょう。

そして、ある日を機に—-それはたいてい雨が続いた翌日が多い—-木蓮は一挙にその全体を鮮やかな花で飾る。

つい、私たちは成果を得ることを焦りすぎるあまり、そういった「機」をついつい見逃してしまっているのかもしれません。それは松岡校長ですら木蓮との出会いにより、去年の記憶が想起するほどなのですから。

私は似たような体験を去年の五月にもしていた。仕事場の工作舎の庭でツツジが咲き誇った時のことだ。この時もうかつにもツツジの「時熟」を見過ごしていた。

「節度」「慎み」「危険」「酩酊」という花言葉が並ぶツツジは、木蓮とは同じ花でも、その鮮烈さが異なります。ここで持ちだした「時熟」はハイデガーの『存在と時間』にもつながることば。日常の出来事を捉える感覚と、哲学を捉える感覚とが重なります。

「そこに待機していたものに気がつく時、大いなるものがやってくる」とノヴァーリスは言う。はじめから待機が知らされるのではない。やっと待つことがおわってしまった時、そこに待機という神意がひそんでいたことに気がつくものだ。今朝の私は「木蓮の待機」を知らされると同時に花を見たわけだった。

木蓮の「白」と対比されたツツジの「朱」。さらに、その両者にノヴァーリスの「青」が差し込みます。『青い花』には次の一説があります。

詩人の言葉は魔術的な力を働かせるもので、ありふれた言葉でさえ魅力ある響きをなして聞え、呪縛された聴衆を陶酔させるのです。(『青い花』斉藤久雄訳・牧神社より)

私たちはときに物体を物体のまま認識してしまいと思いがちです。しかし、その物体が物体となるための時間ぐるみで現在という場で共演していることに意識を巡らされなければならないのかもしれません。その時間を「消息」という言葉で校長は表現しています。

待機の「機」とは機会のことである。非常にこまやかな契機、何かをはずませるような動因、ふいに事態を転じてしまう作用素—-それが「機」である。

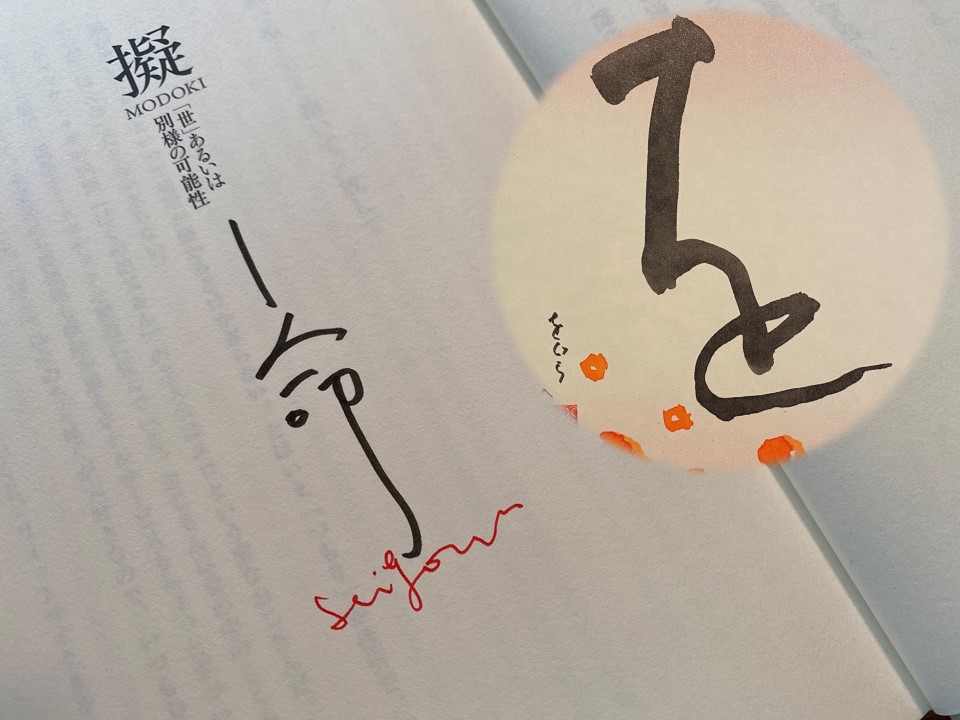

「機」は12離の退院式で校長から戴いた一字書に書かれていた文字。それだけに私にとっては特別な意味をもつ文字です。機械、機関、機会、機運、機嫌、機巧、機先……まさに、そのときに差し掛かった自分のモードに引きつけられるかのようにさまざまな「機」が姿を現します。眼の前を閃光のように通り過ぎる光景を見ていても、それを自分事の「機」として捉えることができるでしょうか。

華厳経ならば「その機に触れ」と言う。オスカー・ワイルドやモーリス・メーテルリンクあるいはロード・ダンセイニは「機の文学」を綴ろうとした先駆者だった。二十世紀イギリスの最大の哲人A・N・ホワイトヘッドは物質概念の中心にさえ「機」を窺った。「機」は魂の高揚を促すきっかけでもある。

ここに並んでいる人物については『遊学Ⅱ』を合わせて読むと記述された奥が見えてくるでしょう。『遊学Ⅱ』では華厳経の「過未無体」や「三世実有」とホワイトヘッドの「抱握(プリヘンジョン)」の間に次のように対角線が引かれています。

光景が異なっているように見えるのは、その事象のくみあわせが異なっているにすぎず、そこで、光景は「いくつかの事象の広がり方」として把握することができる。こういう見方を「抱握(プリヘンジョン)」という。

この一番わかりやすい例は時間と空間である。(中略)華厳経ではこれを「過未無体」といって、過去とと未来は“現在の光景”を構成する事象の裡にしか語りえないことを端的に示した。一般に仏教で説かれた「三世実有」もこのことを表している。(『遊学Ⅱ』「延長的抽象化をめぐって」より)

ワイルドについては同じく『遊学2』において「機会と消息のアナキズム」の中でワイルドの発言として世界が二つあること、ひとつが現実の世界、もう一方を一般には芸術の世界、特殊には機会の世界としてとりあげ、そこにあると指し示さないかぎり存在しない世界としています。

そのような「機」が、いまどこかでわれわれを待っている。見過ごすわけにはいかない。木蓮ならば向こうからも告示もしてくれよう。しかし、ここに要請されるのはおそらく「内なる機」の発見であろう。外に待つ「機」ではなく、内観されるものの方向に見え隠れする「機」の発揚であろう。身体の内側に立つ木蓮の「機」をひとまず探り出してみることからはじめなければならない。

先頃、15離が開講しました。今季の[離]においても関わる人にとって多くの「機」が待ちかまえていることでしょう。なかなか見えてこない先にあるブレークスルーを求めて内側の木蓮の「機」を探ることこそが、今なすべきことなのかもしれません。