発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

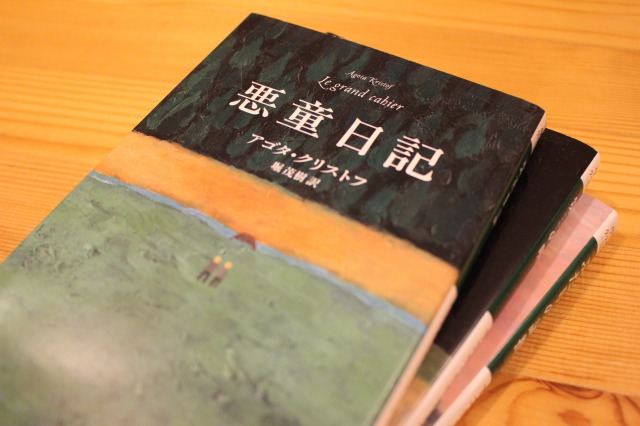

「白く、黒く、光る」。色と光が交錯するタイトルが、何かを暗示する。紙と鉛筆、皮膚と瘡蓋、生と死、そのあいだで揺れる心と体。本と著者との関係を視覚的にとらえた表現と、著者と双子の主人公を一体化した見方づけが他に類を見ないとの評を得た。

新型コロナウイルスの情報が日常を覆う中で行われた44[破]の知文アリスとテレス賞アワード。とりかえサンダル教室の竹岩直子さんがアリストテレス大賞を受賞した。本はアゴタ・クリストフ著『悪童日記』である。

[破]には二つのアワードがあり、ひとつは文体編集術の最後のお題「セイゴオ知文術」を対象に行う。10冊の課題本から1冊を選び、松岡校長の方法に倣って800字のミニ千夜千冊を書き上げるのがルール。アリストテレス大賞は、本と著者とインタースコアすることで知と文体を再編集し、新たな意味の発見をもたらした知文に与えられる。

教室の仲間からの花火のお祝いに、「やった~!」と喜びを爆発させた竹岩さん。大賞受賞を知ったときの気持ちを語った。

自分の名前もですが、大賞の文字につづく作品名と著者名を見て、じんわりと喜びが胸に広がりました。

纏わりつく今年の不穏な空気を振り払うように、何か大きなものに抗うように夢中で取り組んだ稽古でした。その道のりで『悪童日記』への温かい愛着が生まれていたことを改めて実感しました。

本から読み取ったことを書いた「ノート」を、回答前に教室にアップ。吉居奈々師範代と交わし合いをしてから初稿を上げ、指南を受けてもう一度ノートをつくるというように、頭の中を徹底して外部化した。セイゴオ知文術の稽古を通じた読書体験は今までにないものだった。

よっしー師範代のテンポの速い指南に導かれ、「芯」に向かって心をべりべり剥いでいくことができました。「破った」というより、師範代とのやりとりによって「破れていく」という感覚でした。

これまで本に芽生える感情や心象は薄明かりのまま大切にしてきました。知文術は、その光源を己の内外に執念深く探しつづける作業だったと思います。自分なりの解釈であれ曖昧なまま終わらぬよう、本とそこに生まれる感情とに対峙しつづけました。稽古を通し、より能動の、より深い読書体験ができたと感じています。

エントリー直前の稽古で竹岩さんの創文はみるみる変わっていった。けれど、途中で何をしているのかわからなくなったこともあったという。

知文術とは何か。アリスとテレスは何か。頁深く潜り己と結びつけて考えるほど、当初の目的を見失っていたのだと思います。そこで、本だけでなくお題文や知文術の説明を何度も読み返し、歩かんとする道が、どんなものかを何度も立ち返り確認しました。そのうえで、本の内容、著者情報、自身の感情の5W1H+Dや、いじりみよをまとめ推敲していきました。

「ものを書き続けていかなければならない」。このアゴタ・クリストフの言葉を大事にしたいという竹岩さん。自分の稽古スタイルに加え、目標も見つかった。

収集・分類の力とともに、師範代と進める推敲の力をひしひしと感じました。ふとしたイメージは刹那に消えてしまいやすい。考えは、「放ってから寝かせる」を習慣にしたい。お稽古や創文を重ねて、いつか自分らしい文体が生まれればいいなと思います。

【師範代からひと言】

「アブダクションしつづけた白熱の稽古」

とりかえサンダル教室・吉居奈々師範代

切っ先から終わりまで緊張感がみなぎった初稿を見たときに、竹岩さんにはお題文のヒントがあれば十分だろう、この熱を消すことがあってはならないと思いました。ノートの端書にあった「著者の言いたいことがわからない」の咆哮。創文の南はここにあったと思います。メッセージの着席を許さず、「なぜ」「どのように」と問いかけ、調べ、お題文を読んでアブダクションを止めずに立ち続けました。医療に従事する多忙の身でありながら、3部作を読んだ姿勢には頭が下がりました。

コロナ禍、生と死のはざま、竹岩さんの着る白衣。『悪童日記』と竹岩さんが別様の中で燃えているのを、教室がかたずをのんで見守りました。エントリー前、当初からこだわっていたあるメタファーを手放す決断をしましたね。賭けだった、けれど教室には勇気ある前例もありました。「黒く、白く、光っ」たのはいつだ?と端書きを頼りに、見つけた「書く」という本来。知文術のはじめから、竹岩さんが手にしていた方法だったのだと思います。偶然と必然、イメージと身体の記憶がむすびついた瞬間に立ち会えて、とてもゾクゾクしました。受賞おめでとう!

小路千広

編集的先達:柿本人麻呂。自らを「言葉の脚を綺麗にみせるパンスト」だと語るプロのライター&エディター。切れ味の鋭い指南で、文章の論理破綻を見抜く。1日6000歩のウォーキングでの情報ハンティングが趣味。

多読ジム出版社コラボ企画第二弾は工作舎! お題本はメーテルリンク『ガラス蜘蛛』、福井栄一『蟲虫双紙』、桃山鈴子『わたしはイモムシ』。佐藤裕子、高宮光江、中原洋子、畑本浩伸、佐藤健太郎、浦澤美穂、大沼友紀、小路千広、松井路 […]

<多読ジム>Season10・春の三冊筋のテーマは「男と女の三冊」。今季のCASTは中原洋子、小路千広、松井路代、若林信克、増岡麻子、細田陽子の面々だ。男と女といえば、やはり物語。ギリシア神話、シェイクスピア、メリメ、ド […]

<多読ジム>Season09・冬の三冊筋のテーマは「青の三冊」。今季のCASTは小倉加奈子、中原洋子、佐藤裕子、高宮光江、大沼友紀、小路千広、猪貝克浩、若林信克、米川青馬、山口イズミ、松井路代。冊匠・大音美弥子と代将・金 […]

【このエディションフェアがすごい!15】ジュンク堂書店三宮駅前店(神戸市)

6月26日、神戸・三宮でも「知祭り」がスタートしました。ジュンク堂書店の三宮店、三宮駅前店が千夜千冊エディションフェアに名乗りを上げ、先にお囃子を鳴らしたのが三宮駅前店です。フェア開催期間は7月31日(土)まで。 &n […]

漢文の授業はチンプンカンプン。返り点なるものに翻弄されてどう読めばよいのかわからない。教科書を読み上げる教師の声だけが頭の中をむなしく通り過ぎていき、退屈で憂鬱で夢うつつな時間でしかなかった。心の底では一生お付き合いす […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。