結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

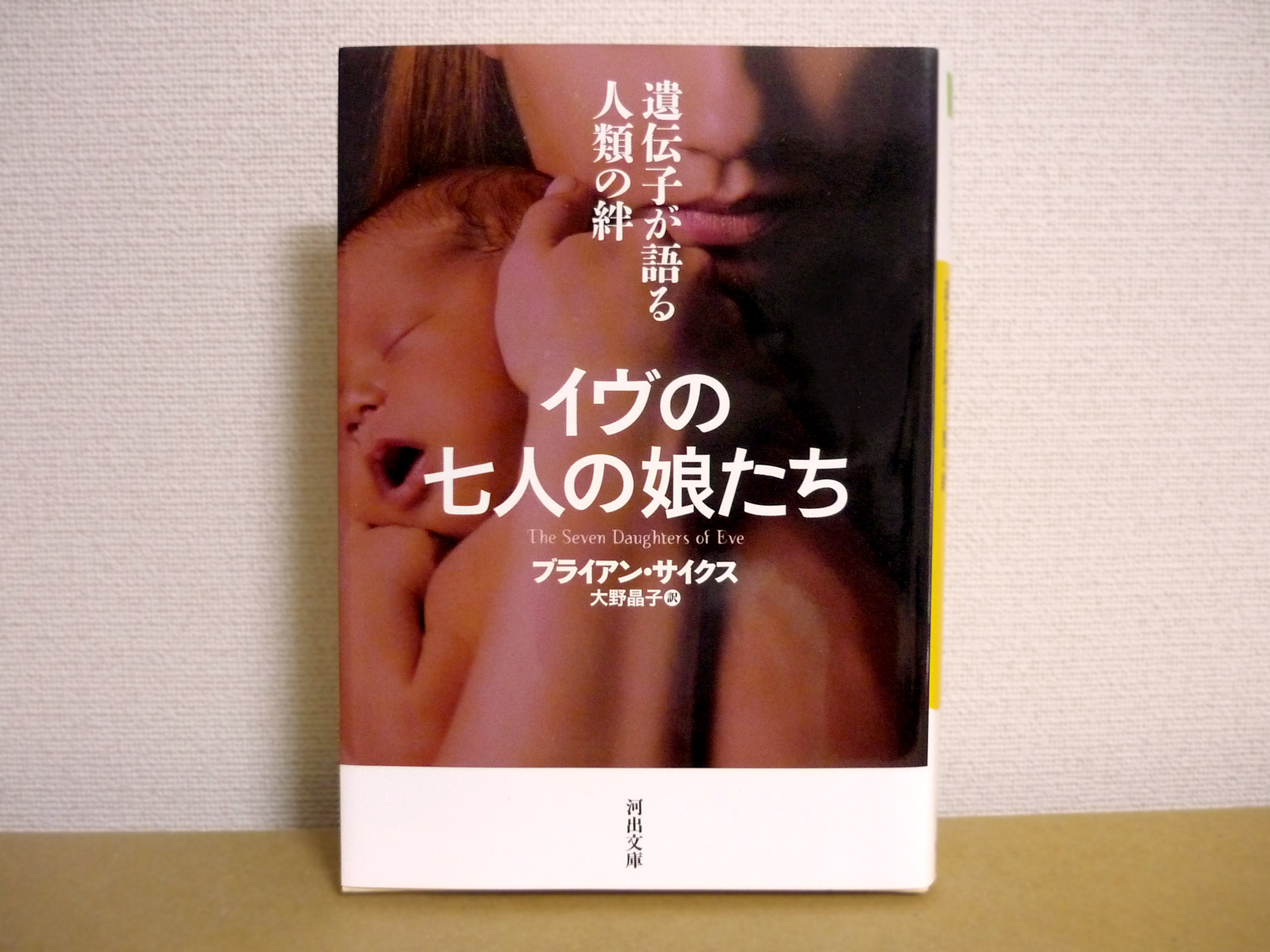

コロナ・パンデミックに直面し、「生活者な私」の奥にある「生命な私」や「人類な私」に向き合わざるをえない今、セイゴオ知文術課題本に『イヴの七人の娘たち 遺伝子が語る人類の絆』が新たに加わった。ミトコンドリアDNAで人類の祖先を確定していく。そんな本書が44破のテレス大賞を生んだ。テレス大賞は、的確に掴みとった本の知を使って、自ら新たな知を作り出す格別な編集に贈られる。受賞したバニー注進蔵教室の松木裕人さんは「とてもうれしかったです。師範代からの指南に何とかついて行けてよかった」と慎ましく喜んだ。

新井師範代は、松木さんの稽古ぶりを「五感に響く瑞々しい情景描写やメタファーが得意。そうした得意手も活かしつつ、当初から『他者の目を取り入れる』という目標を掲げ、日々の稽古に励んでこられた。自分のやり方に執着せず、編集術を身につけるためにどんどん変わっていこうという柔軟な姿勢で回答を重ねていた」と振り返る。他者の目を取り入れる稽古とは? 松木さんの知のプロフィールを届けたい。

――――――初稿からずいぶん変わりました。ブレイクポイントはいつですか?

はじめは、要約以上にどのように書けばよいのか、皆目見当がつきませんでした。一回目の振り返りに本書の印象として書いた「ミトコンドリア・アナキズム」という言葉を新井師範代が拾ってくださり、それがはじめの突破口になりました。そのあと、「ミトコンドリア・アナキズム」というターゲットに推論が向かうよう「5つのカメラ編集術」で本を辿りなおし、なんとか書き進めました。ここにも師範代のアドバイスがありました。

――――――タイトルになったニューワードは、師範代との相互編集の賜物だったのですね。なぜ「アナキズム」と結びついたのでしょう。

「アナキズム」は一般に「無政府主義」と訳され、暴力やテロルのイメージと重ねられることが多いのですが、一方で「連合主義」などとも訳され、権威や権力によらない、自立した自由な個人の結びつきが重視されて、非暴力、自主管理、「新しい村」、武者小路や有島武郎などのイメージとも重なります。私の頭の中には、このことが割と印象深く残っています。

――――――創文中にも「ミトコンドリアの母系図は、国境や国籍という権力の縁取りを軽々と越える」という表現がありましたね。

はい。鎖のような繋がりを追えず点在する、ミトコンドリアDNAの同タイプの人と人が、けれども確かにつながっている(それもおそらくは「愛」によって)というのが、「アナキズム」の、自由な個人の結びつき、共生、といったイメージと頭の中で重なったようです。

――――――本の外の知や師範代の眼差しといった、非自己を取り込んでいく柔軟な姿勢が、知と知が自由に結びつく、松木さんの柔らかいアナロジーの秘密なのかもしれませんね。今後の稽古についての抱負をお話しください。

これからについてどのような挑戦が可能なのかまだよくわかっていないのですが、虫の目を使って、自分の身体的な感覚や記憶をできるだけ丁寧になぞってみること、そして背中を伸ばした鳥の目で、同じものを離れて見返してみることを意識していきたいと思います。

また、最も難しいと感じているBPTを、これもできるだけ意識して、稽古に生かしていきたいと思います。

野嶋真帆

編集的先達:チャールズ・S・パース。浪花のノンビリストな雰囲気の奥に、鬼気迫る方法と構えをもつISISの「図解の女王」。離の右筆、師範として講座の突端を切り開いてきた。野嶋の手がゆらゆらし出すと、アナロジー編集回路が全開になった合図。

【多読アレゴリア:終活読書★四門堂(死生堂改め)】四つの門から入れ!

死生を巡りあれやこれやとアレゴリア、「終活読書★死生堂」は、「終活読書★四門堂」という名前にアップデートしたというご報告です。 全ては仮の世、ならぬ仮留めよろしく、プロセス編集、自省問答をするなかで寓意 […]

【多読アレゴリア:終活読書★死生堂】あらたな死生観に出会う道行き

多読アレゴリアWEEKスタート!!!!! 12月2日のオープンに向けて、全12クラブが遊刊エディストを舞台に告知合戦を繰り広げます。どのクラブも定員に届き次第、募集終了です。すでに締切間近のクラブもいくつかあるので、希望 […]

2002年の大阪。上方伝法塾の塾長、はじめてのナマ松岡正剛は超高速だった。西鶴や蒹葭堂、山片蟠桃らを織り込んで関西経済文化を濃密に説いたかと思うと、目の色を変えて灰皿のもとに行き煙にまみれる。とても近寄れる空気ではない […]

自分で自分にバトンを渡して編んでいく【49破AT賞物語編集術】

選手の足がとまりかけると、車の窓から監督の激励が飛ぶ。するとフラフラの選手の脚の回転数が上がる。日曜に締切を控える49〔破〕物語編集術アリスとテレス賞へ向けての激走は、箱根駅伝にたとえれば復路の最終区だろうか。 &nb […]

【49[破]アリスとテレス賞◆セイゴオ知文術】一冊を「知文し合う」絆

課題本として並ぶ十冊との「出会い」は偶然かもしれないが、指南と回答のラリーで一冊との「出逢い」を必然にしていく。 いま49[破]は、この週末に締切を控えるセイゴオ知文術のアワード「アリスとテレス賞」に向かっている。今 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。