発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

50[守]の年の瀬は賑やかだ。連日連夜、汁講が開催されている。

師範代は、教室の「与件」をキッカケに、「不足」を契機にして汁講のプランを立てる。

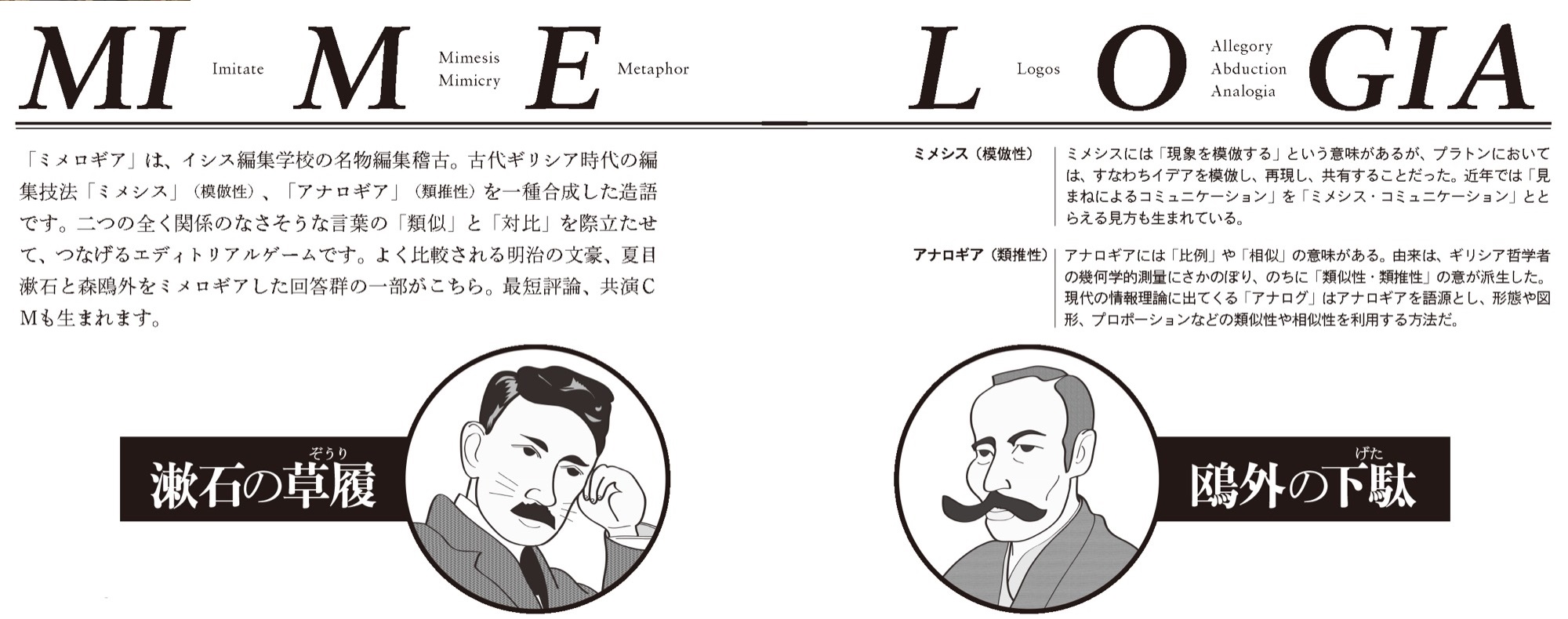

代々ビオトープ教室とミネルバ・ロードス教室は、第2回番選ボードレールのお題である【025番:即答・ミメロギア】の出題を「与件」として、その直後に汁講の日程を設定した。

【お題:即答・ミメロギア】

1)焼き芋・寄せ鍋

2)サッカー・駅伝

3)猫・新聞

4)サロン・カフェ

5)江戸・東京

6)モーツァルト・ベートーベン

7)偶然・必然

代々ビオトープ教室の森川師範代は「猫・新聞」に、ミネルバ・ロードス教室の黒田師範代は「江戸・東京」に焦点をあてたミメロギア・ワークを実施した。

ワークの手順はこうだ。

1)左側の言葉(猫、江戸)から連想するモノやコトをチャットに挙げる

2)右側の言葉(新聞、東京)から連想するモノやコトをチャットに挙げる

3)1)2)で挙げられた情報からひとつずつ選んで対比させる組み合わせをつくる

4)ミメロギアの回答をつくる

ひとりのアタマのなかで動いている編集プロセスを分節化し、ひとつひとつ、全員で共読しながら進めることでイメージの拡張を加速させる。

モノゴトのアーキタイプを探すには、コンパイルがものを言う。このプロセスを体験しておけば、ひとり稽古でも共読稽古でも、それを重視するようになる。なにより、コンパイルが楽しくなる。

いずれの教室も10分程度で、師範代の予想を超える数の回答が挙げられた。

この記事をご覧になっているみなさんに、回答を少しお見せしよう。

<代々ビオトープ教室>

こたつ好きな猫・防寒の新聞

のんびりな猫・定時の新聞

子沢山の猫・実沢山の新聞

“たま”と呼ばれる猫・“アレ”と呼ばれる新聞

<ミネルバ・ロードス教室>

長屋の江戸・シェアーハウスの東京

火事の江戸・防災の東京

火事の江戸・イルミネーションの東京

しりっぱしょりの江戸・ノーネクタイの東京

ミメロギアの「即答」は始まった。ここから学衆は自身の回答の言い換えを重ね、対比する情報の特徴を際立たせていく。情報と情報の間にある「見えない関係」を、学衆自身が新たに発見するまで繰り返される。

学衆のみなさん、あなたが発見しようとしているまだ「見えない関係」は、師範代にも予測がつかないのだ。

でもとことん付き合ってもらうといい。

師範代は、あなたの回答が持っている「思ってもみないような可能性」にかけているのだから。

阿部幸織

編集的先達:細馬宏通。会社ではちゃんとしすぎと評される労働組合のリーダー。ネットワークを活かし組織のためのエディットツアー も師範として初開催。一方、小学校のころから漫画執筆に没頭し、今でもコマのカケアミを眺めたり、感門のメッセージでは鈴を鳴らしてみたり、不思議な一面もある。

■多読アレゴリアという問い 多読アレゴリアは、編集しながら編集を学ぶプロジェクトだ。 豪徳寺本楼で開催された工冊會(こうさつえ)で、金宗代代将はそう切り出した。プランニング編集術でいうところの […]

千夜千冊は別世への「扉」だと、イシス編集学校の田中優子学長は言う。 【ISIS co-mission INTERVIEW01】田中優子学長―イシス編集学校という「別世」で 【ISIS co-mission […]

第84回感門之盟「25周年 番期同門祭」の1日目。世界読書奥義伝 第16季[離]の退院式が行われた。 [離]では指導陣を「火元組」と呼ぶ。「院」と呼ばれる教室におか […]

【84感門】「松丸本舗」を再生させたブックショップエディター

実験的書店空間「松丸本舗」が、第84回感門之盟「25周年 番期同門祭」で再現された。2日間限定の復活だ。 求龍堂『千夜千冊』全集の各巻のタイトルを大見出しにして作られた「本殿」コーナーの再現。 […]

第83回感門之盟「EDIT TIDE」で第十六綴[物語講座]の授賞式が行われました。落語賞・ミステリー賞・幼な心賞・トリガー賞・編伝賞・冠綴賞の結果を速報でお届けします。 ◇◆窯変三譚◆◇ 物 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。