草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

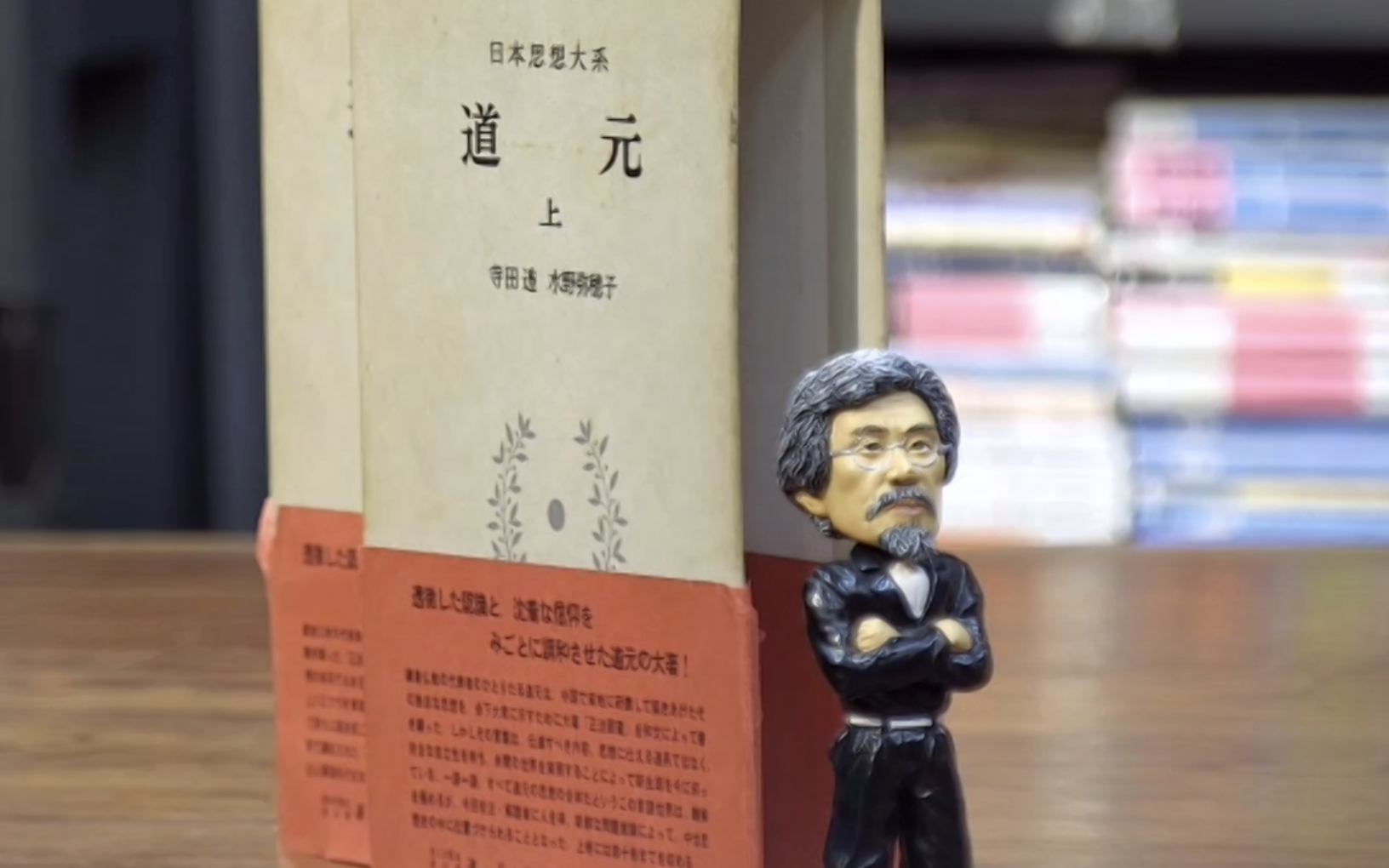

2021年後期の輪読座は道元の『正法眼蔵』がお題目である。多くの座衆がオンライン上で参集した10月31日の第一輪。『正法眼蔵』を読むための枠組み、釈迦から菩提達磨につながる西天28祖の言動を取り上げた輪読師バジラ高橋の図象解説で幕開けである。

■異なる言語で残された2つの『正法眼蔵』

道元の残した『正法眼蔵』には真字と仮名がある。真字は漢文、仮名は和文であり、鎌倉時代初期にあらわれた「漢字仮名交じり文」 を表す。この2つは、単に漢文で書かれた内容を和文に訳したという関係ではない。真字『正法眼蔵』では如浄に至るまでの古仏の大悟の状況、問答を中心とする三百の事例によって大悟の認可の基準を示す。仮名『正法眼蔵』は釈迦、古仏が実践してきた生活の規範を日本人の日常に普及し、その中から大悟するものが出現することを願って著された。

当時「漢文」は東アジアの共有語であり、知識人専用の言語であった。対して「漢字仮名交じり文」は、その後日本の共通語へと成っていく新しい言語。道元は言動で語り継がれた教えを正統の漢文だけではなく、大衆にまで広がる可能性を持った新言語の「漢字仮名交じり文」でも記録に留めた。情報を届けたい相手に応じて言語メソッドを使い分け、メッセージを書き分けた編集者でもあったのだ。

「当時は真字が正統であり、貴族へのアピールである事に対して、仮名は仮名文字が使われ始めた新しい日本、庶民に対してのアピールだったわけですよ」とバジラは語った。

■『正法眼蔵』のタイトルに込められる思い

道元の『正法眼蔵』のタイトルそのものが「個々の人」(person)の基礎となる「自己」(self)に行動による経験を把握できることを示しています。

高橋秀元『道元を読む案内資料』より

釈迦が人々を導き、悟りに導いた時代の仏法が「正法」であり、「拈華微笑」のエピソードに由来する。

世尊(ブッダ=釈迦)が霊鷲山(りょうじゅせん)の集会で一本の蓮華を手にとってみんなに示した。そのとき迦葉(かしょう)尊者一人だけがにっこり微笑した。その刹那、世尊が「私には正法眼蔵・涅槃妙心・実相無相という微妙(みみょう)の法門がある。いま私は、不立文字・教外別伝というやりかたで迦葉にこの法門をわたした。頼んだぞ」と言った。

「眼」は、「法眼」(諸事情の真相を知る目)、「開眼」(本質をさとる眼が開くこと)というように洞察、世界を一挙にとらえる「自己」の働きだという。「蔵」は何かというと情報が秩序だって保管された時空間を指す。自己を実現する「心身」である。自己の清浄な「眼」で世界や世間をどうとらえてどう編集していくのか。その上で自己の「蔵」である心身とはどう向き合っていくのか。「眼蔵」には、そんな問いかけが含まれている。

釈迦没後、仏法や修行者はあれど悟りを開くものがいなくなった時代が「像法」、仏法が失われ教法(仏教の理論)が残る時代が「末法」だ。道元の生きた鎌倉は「末法」にあたる。個人の悟りがかなわない中、釈迦が説いた浄土に救済される方法やこの世を浄土化する方法を理論化する宗教者が現れる。その理論は宗派に分裂し、釈迦が禁じた宗派間の抗争、戦闘を発生させていた。

10世紀に興った末法思想においては「正法千年、像法千年、末法一万年」とするが、禅宗においては「正法」は継承者がある限り、永遠に存続するとする。末法の日本で道元は「正法」の存続に尽くした。世界を自己の眼で捉え心身で受け継いでいく。

その考え方を伝えるのが『正法眼蔵』なのだ。

■『正法眼蔵』から「たくさんの私」である編集的自己を見つめる

輪読座第一輪では「仮名」版の『正法眼蔵』の第一巻から第三巻を一座で輪読していく。間合いでもバジラから言葉が飛ぶ。

”修行は悟るまでは全部学び”

”唯一無二の存在にならねばならない。自己を実現していくのが修業なんだと”

”世界に1人しかいない自己は何者なのか、なんのためにここにいるのか。

読む人に道元が問いかけているわけだよ。「君はどうなんだ」”

”自己があるってどういうことなのか。

誰かの命令に従っていると自己がなくなる。

自分が正しいと思う新しい尺度、秩序を持つことが必要だと言っている。

「自己がある」ということは透体脱落した結果、そこにあるっていうことなんだよ”

「天上天下唯我独尊」という言葉がある。釈迦が誕生した際に一方の手で天を指して唱えたという言葉だと伝わる。「我」とは「我(が)」だけではなく、我々、私たちを表す。天上天下に唯だ一人の自己は、その命のままに尊い。誰しも唯一無二の存在であるのだ。

匿名の他者の評判に頼るだけでなく自分の尺度で情報を判別しよう。社会の中で自己の役割は何かを考えよう。周りの秩序に従うのではなく、自己の秩序を持とう。社会・文化・国家・国民教育等によって失われた自己を「天上天下唯我独尊」に戻そう。

すべての人には尊い目的があるのだから。

21世紀の輪読座の空間で発せられるバジラ色の言葉は、道元のメッセージとオーバーラップした。

仏道をならふといふは、自己をならふ也、自己をならふといふは、自己をわするゝなり

『正法眼蔵』 第一巻「現成公按」より

自己をどう見つめて、再編集を起こしていくのか。道元の生涯をともに辿り、バジラの解説を通して『正法眼蔵』に学ぶ。そんな縁に差し掛かる半年の講座も2回が終了した。

輪読座『道元を読む』は、2022年3月まで毎月最終日曜日に催される。輪読座の専用ラウンジで資料や動画が公開されるので途中からの参加でもキャッチアップできる。年度変わりに向けて「道元」の方法はいかがだろうか。

宮原由紀

編集的先達:持統天皇。クールなビジネスウーマン&ボーイッシュなシンデレラレディ&クールな熱情を秘める戦略デザイナー。13離で典離のあと、イベント裏方&輪読娘へと目まぐるしく転身。研ぎ澄まされた五感を武器に軽やかにコーチング道に邁進中。

◎『古今』と「ボカロ」の相似性◎【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第二輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』の解説に、Adoやボーカロイドは一見結び付かない。しかし輪読師バジラ高橋がナビゲートする「輪読座」では、和歌の理解というよりは、仮名文字の成り立ちや音韻の変化にまで踏み込み、現代の音楽表現と […]

★空海が準備し古今が仕立てた日本語の奥★【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第一輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』は誰が編纂したのだったろうか。パッと思い出せない。紀貫之や藤原定家という名前が浮かんだとして、そこにどんな和歌があるのかはピンとこない。そういう方々にこそドアノックしてほしいのが、この4月か […]

6世紀、動乱の南北朝から倭国を観る【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第六輪】

桜咲きこぼれる3月30日。本楼では輪読座記紀両読み、最終回となる第6輪が開催された。 半年前の第1輪では西暦200年代だった図象解説も第6輪では500年代に至る。記紀に加えて『三国史記』も合わせ読みしている背景もあり本シ […]

『古事記』で読む“古代史最大の夫婦喧嘩”【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第三輪】

大阪・堺市には、大小さまざまな古墳が点々としている。駅を降り、目的の古墳に向かっていくと次第にこんもりとした巨大な森のようなものを傍らに感じる時間が続く。仁徳天皇の陵墓である大仙古墳は、エジプトのクフ王のピラミッド、中国 […]

モスラと『古事記』のインタースコア【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第四輪】

松岡正剛校長の誕生日から一夜明けた1月26日。前日の42[花]敢談儀の残り香を味わいながらの開催となったのは輪読座『古事記』『日本書紀』両読み第四輪である。 輪読座の冒頭は恒例、前回の座を受けた宿題図象化の […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。