-

“とびとび”で“もやもや”な量子論をノックする【輪読座 湯川秀樹を読む 第2輪】

- 2022/08/05(金)08:00

-

2022年前期の輪読座は、輪読座初の現代科学「湯川秀樹を読む」を開催中だ。第2輪は19世紀後半以降、量子論が研究されてきた過程の解説から始まる。

量子論の概観

21世紀には当たり前のように教科書に登場する元素の周期表や原子核を電子がぐるぐるまわるようなモデル。これらは20世紀を迎える頃にはまだ明らかになっていないことも多かった。

19世紀後半メンデレーエフが『元素の性質と原子量の関係』に「周期律表」を発表、「元素は原子量の順に並べると明らかにその性質ごとの周期性を表す」とし「未知の元素の発見が期待される」と記し、表に空欄を設けて記入すべき元素の質量、性質が予見できるようにした。

1869メンデレーエフ「周期律表」

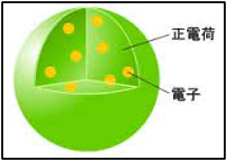

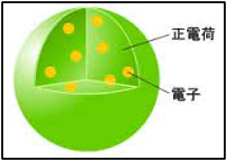

トムソンは最初の素粒子「電子」を発見、その後最初の原子モデル「プラムプディングモデル」を発表する。原子核が発見されていなかったので正電荷のスープ(非物質的な渦巻)の中に電子が環状の軌道を描いて運動していると思考する。

トムソンのプラムプディングモデル

光は連続して変化する波であると考えられていた時代だ。

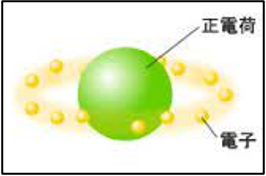

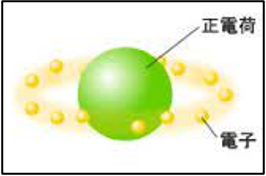

1900年マックス・プランクは光のエネルギーは連続しておらずとびとびの値をとることに気づき、とびとびの量を「エネルギー量子」と仮説した。この量子論によって古典物理学は現代物理学に転換しはじめ、実際の世界は連続するものがないということが示されたのだ。1904年長岡半太郎は「プラムプディングモデル」の中央に原子核があり、原子核の周りを電子がリング上に回っている土星型の原子モデル「土星モデル」を考えた。土星モデルはマクスウェルの土星の環の安定性についての研究を参照、中心に重くて電荷の大きい核があり、その周りに数千~数万個の電子が回っていると仮定したものだ。

土星モデル

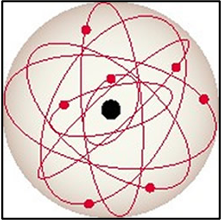

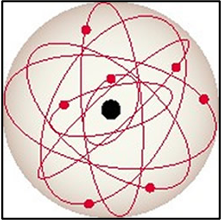

1911年になるとラザフォードは金箔にアルファ線を照射すると通過せず跳ね返ってくることがあると気づく。原子の中核の+の電荷に応じた電子がそのまわりを高速で回転する原子モデルを提案する。原子の中心にある大きな核を「原子核」と呼んだ。彼の研究はのちに量子力学に多大な影響を与えることになる。

ラザフォードの原子模型

量子は原子核のまわりをもやもやもや〜としたものが何重か重なっている状態。それを量子化するから丸で表現しているわけで、実際は丸いものがくるくる回っているわけじゃなーいの。それは演算可能にするための絵にすぎないんだよ。

原子の内部のあらかたの様子はわかってきたのだが、原子核が安定している理由や、ある種の原子核がベータ崩壊をおこして他の原子核のパターンに変わる現象など、いろいろ説明がつかないこともあった。ここに登場したのがヤンの先生にあたるエンリコ・フェルミである。原子核の内部で中性子が陽子に変わるときに電子が原子核の外に飛び出してくるという説を提案して、ベータ崩壊のしくみをあきらかにした。

それでも原子核をまとめている力が何によっているのかがわからない。若き湯川秀樹が、これをまだ見ぬ「中間子」(meson)による糊付けだとみなした。

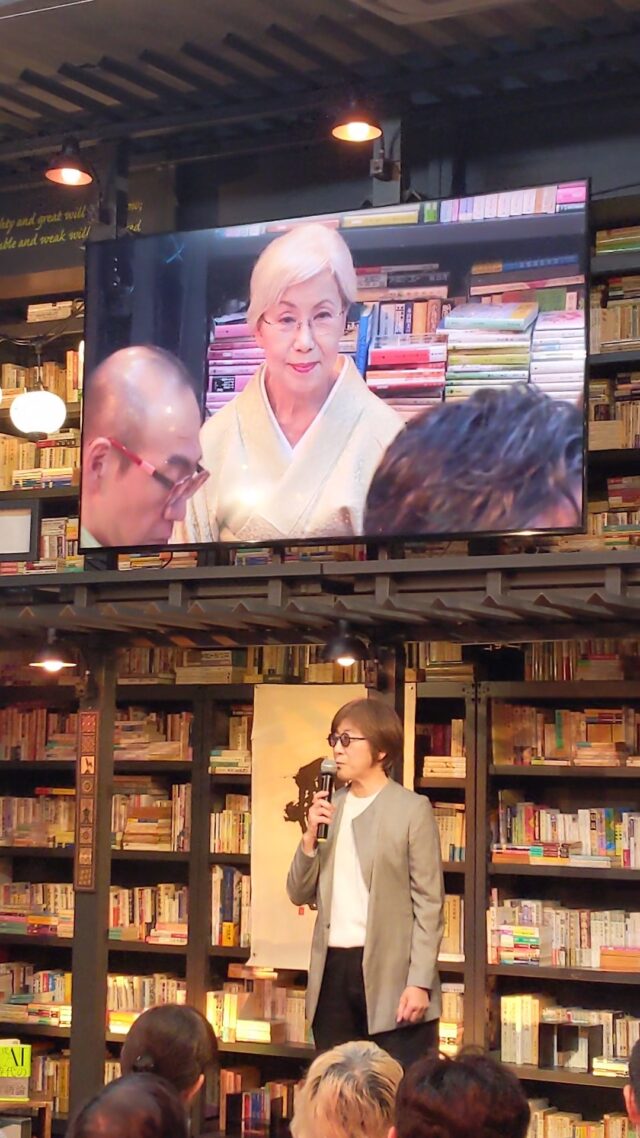

―千夜千冊1739夜 ヤン・チェンニン(楊振寧)『素粒子の発見』

湯川さんは1935年、28歳の時に「素粒子の相互作用について」を発表し中間子の存在を予言した。これを基礎に、原子核内の陽子や中性子を結合する核力およびベータ崩壊を媒介する未知の量子としての中間子論が初めて「場の量子論」に理論的に導入され展開していく。

たった20年ほどの間に、量子論は自然を把握する中心的な方法になったんだよ。その領域は今の量子力学、量子化学につながっているんですよ。今は薬から何まで全部、量子化学。スマホとかみんな量子力学の領域なわけ。

量子と量子化

文科省のサイト(https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/ryoushi/detail/1316005.htm)では量子は以下のように叙述されている。

量子とは、粒子と波の性質をあわせ持った、とても小さな物質やエネルギーの単位のことです。物質を形作っている原子そのものや、原子を形作っているさらに小さな電子・中性子・陽子といったものが代表選手です。光を粒子としてみたときの光子やニュートリノやクォーク、ミュオンなどといった素粒子も量子に含まれます。

量子の世界は、原子や分子といったナノサイズ(1メートルの10億分の1)あるいはそれよりも小さな世界です。このような極めて小さな世界では、私たちの身の回りにある物理法則(ニュートン力学や電磁気学)は通用せず、「量子力学」というとても不思議な法則に従っています。

では「量子化」とは何なのかという疑問が浮かぶ。図象解説では、「量子化の過程」も持ち出された。

まずは観測から始まる。この時点では情報はアナログデータである。2つ目が標本化、サンプリングである。アナログデータを一定の時間間隔ごとに区切って信号レベルを抽出する。次いでサンプリングした信号レベルを何段階で表現するのかを定め、整数値に置き換える。この段階の細かさが「量子ビット数」で、8ビットならば256段階(2の8乗)、16ビットならば65,536段階(2の16乗)で信号レベルを表現できる。人間が目で見ている状況に近づいてくる。一連のプロセスが「量子化」なのだ。符号化(エンコード)のプロセスで、量子化で得た数値を2進法で表現することで大元のアナログデータが演算可能になるというわけだ。

簡単でしょ。量子化して現実に近い状態を再現し、符号化すれば全部演算可能なんです。

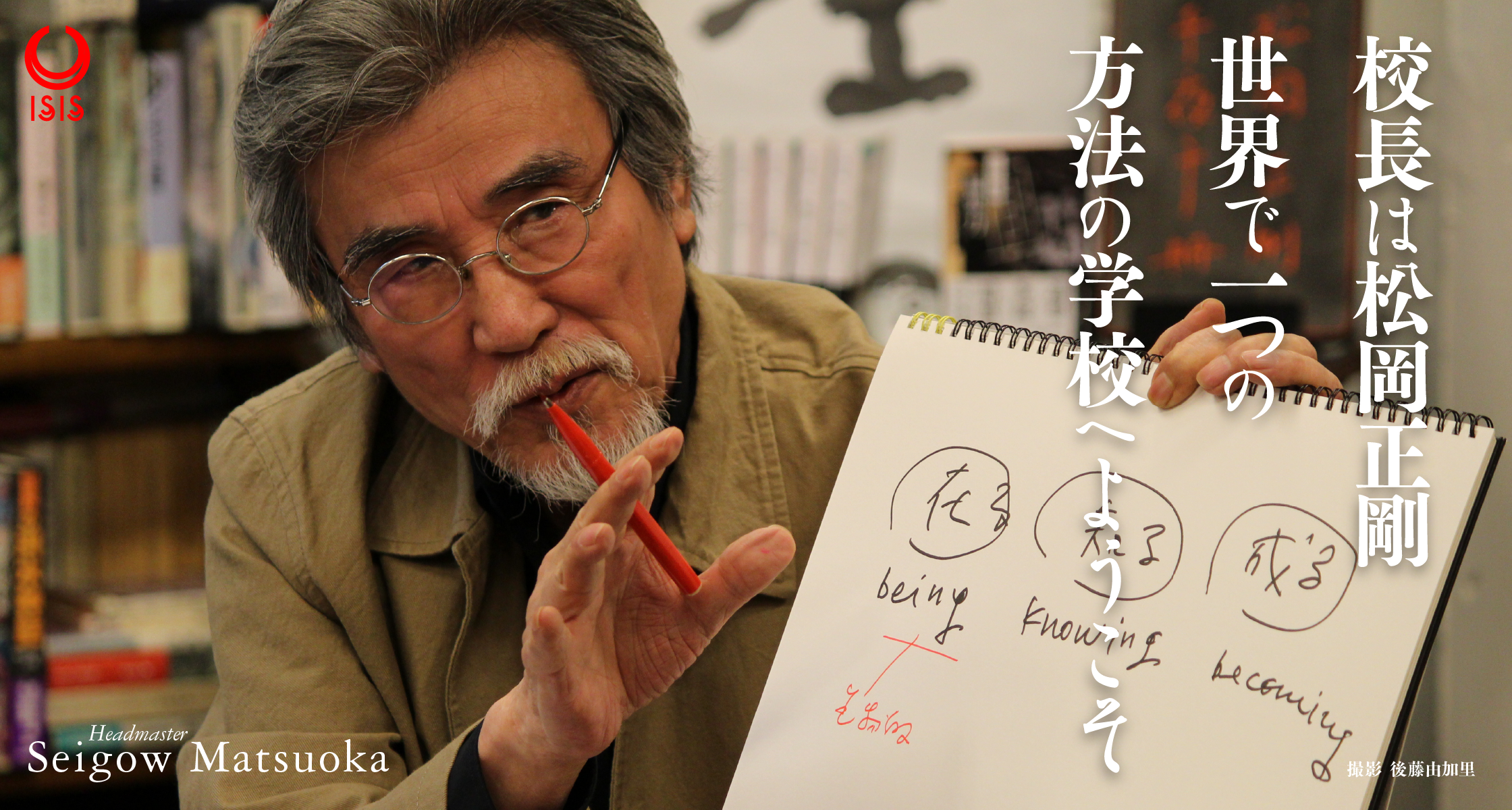

湯川さんの研究の方法

湯川さんは『理論物理学への道』の中で、科学者が現実の奥深くから広大無辺な可能の世界へ通じる大道を見つける順序について語っている。

第一段階は現実に存在する物、現実に起こっている事の観察によって始められることはきわめて当然であろう。(中略) しかしやがてわれわれは現実にはあまりに数多くの物があり、あまりに色々な事が起こるので、無方針に観察を進めて行っても労多くして功少ないことを悟るのである。したがって、形が似てるとか色が同じであるとか、何か類似点を持った物ばかり選んで観察するとか、何か互いに関係のありそうな現象だけに注意を集中するという風に方針を定めねばならぬ。(中略) ところが自然界に起る現象を観察しているだけではこの要求は満たされぬ場合が多いから、われわれ自身で色々な情況を作り出すことが必要になって来る。かくしてわれわれは第二の段階たる実験へと進んでくる。ここまで来るとわれわれはすでに現実の世界から可能の世界へ一歩足を踏み入れているのである。何故かといえば、一つの現象を取上げて、それを自然界で起こっているのと異なる条件の下に実現しようとすることは一種の創造であって、これに伴ってしばしば自然界には見られない新しい現象の存在を発見し得るからである。

湯川さんも、観察してサンプリングして量子化するというプロセスを自然と辿ってきた。現実の世界から可能の世界へと視点を広げる。注意のカーソルをこれまでと全く違った切り口に寄せてみることにも似ている。新たな現象は如何にして起こるのか実験を持って研究を進めていく。キョロキョロと注意のカーソルを動かして集めた情報を何かしらのフィルターで絞り込む。情報に関係線を引いて、違う見方を創り上げる。このイメージとマネージが湯川さんの方法だったのだ。

「現実は決して真実の全部ではない」と語る湯川さん。我々のまわりには未知のもの、多重多様な可能性が広がっているということを21世紀にも言い伝えてくれている。

とびとびな量子、もやもやな原子核。これらと湯川さんは、この後どう絡み合っていくのか。日本哲学シリーズ輪読座「湯川秀樹を読む」は9月まで続く。

【今後の開催予定】

第4輪:2022年7月31日(日)

第5輪:2022年8月28日(日)

第6輪:2022年9月25日(日)

※全日程 13:00〜18:00

※開催終了分も動画でキャッチアップいただけます。

日本哲学シリーズ 輪読座「湯川秀樹を読む」詳細・申込はこちら