○清潔で、とても明るいところ-カフェ

「よお、ヘム。こんなとこで何してんだい? カフェで創作か?」。新聞記者から作家への転身を図ろうとしていたヘミングウェイは、ノートと鉛筆を手にいつものカフェに腰を落ち着けて執筆に励んだ。その頃のヘミングウェイはまだ貧しく「空腹はよき修行」と考えながら。

カフェは仕事場というだけではなかった。ヘミングウェイが『移動祝祭日』で描いたのは第一次世界大戦後のパリ、「狂乱の時代」と呼ばれたパリだ。パリは作家や画家等の芸術家が世界中から集まる町だった。「失われた時代」という言葉を生んだガートルード・スタイン、時代の寵児スコット・フィッツジェラルド、パリでなら『ユリシーズ』を発行できたジェイムス・ジョイス、画家パスキン。若きヘミングウェイのパリの日々は彼らとの交流の日々でもあった。

そして芸術家が集う場所がカフェだ。セレクト、ドゥ・マゴ、ドーム、そしてクロズリー・デ・リラ。カフェの名は、そこで会う人々の記憶と共に刻まれる。

この本を執筆中の老いたヘミングウェイは、重い鬱病を患い、やがて猟銃自殺をはかる。しかし、この本にはそのような影はない。「ともかくもこれが、その昔、私たちがごく貧しく、ごく幸せだった頃のパリの物語である」。ヘミングウェイを温めたパリの記憶が、私をも温める。

○カフェ─エロ・グロ・ナンセンス

昭和六年、満州事変。そこから昭和二十年の敗戦までの十五年は「戦前という真っ暗な時代」だったと言われる。辛口コラムニストとして知られる山本夏彦は「それは間違いでなければ嘘だ」と言った。エッセイ十六篇を収めた『「戦前」という時代』の冒頭を飾る一篇で、自身の日記をひもときながら当時の暮らしを振り返る。

真っ暗な時代の前年、昭和五年はエロ・グロ・ナンセンスの最後の年でもあった。カフェもその一翼を担った。文化人の交流するパリのカフェを模してカフェ・プランタンが日本に登場したのは明治四四年(1911年)。しかし関東大震災(1923年)後、カフェは派手な化粧と衣装の女給が客に体をすり寄せることが売りになる等、風俗営業の店として捉えられるようになる。

昭和十五年(1940年)、山本が二五歳の時の日記によると、一文なしなのに毎日飲み歩いている。飲み歩く店の中に上野山下にあるカフエー菊屋があった(山本はカフエーと書く)。昭和十六年(1941年)、出征兵士がこの店に来て「こら、エロサービスをしないか」と押し問答しているのを面白く聞いた、とある。もはや女給が活躍していたカフェは消え去っていた。

「カフェ」という言葉の意味合いが、たった三十年で大きく、それも二度も変わったことがよくわかる。山本のエッセイを読む面白さはそこにある。一見、小さく見える日々の出来事の変化をないがしろにしない。だからこそ、通りいっぺんの「真っ暗な時代」という一括りの表現に我慢がならないのだ。

○ゴンドラに乗せられて

二月のヴェネチアに二度行ったことがある。一度は一人でカーニバルの最中に、そして一度はその直前に友達と。仮面をつけた人々が満員電車のように押し合うカーニバル中の街と、その直前の、観光地にしては人影の少ない淋しい街とは、なんと異なる様相だったろう。そして詩人が好んだのも冬のヴェネチアだった。

憧れてやまぬ十八世紀ヴェネチアへの思いを辿る一冊の冒頭、詩人は一仕事を終え、次の着想を待ち、ぼんやりとそれを眺めた。やがて詩人は、そこにある鈴に気づく。詩人の思いに、鈴の音が加わる。かつてのヴェネチア貴族は日々書簡のやりとりをしていた。鈴は、その書簡を街中のあちこちに走り回って届ける従僕を呼ぶためのもの。こうして私は、詩人の目と耳を通して、在りし日のヴェネチアを偲ぶ旅に連れ出される。

『ヴェネチア風物誌』。青い─それは水の都を象徴する色─表紙にはマクシム・ドトマが描くゴンドラが一艘。乗客はいない。乗り手は著者アンリ・ド・レニエか、それとも読み手である私たちか。「そう、昼の渡し場はかくのごとく好いもの。しかし、私は静かな夜を選びたい、大運河がガラスの河さながらの、あの澄みきった夜毎の一夜を」。レニエが二五編の詩を捧げたヴェネチアは夜の静けさと、冬の淋しさの綯い交ぜだ。生きているのは過去の人物と過去の建物。レニエがスポットライトをあてても、闇の中に静かに逃げていく。けしてつかまえて留めておくことができないもの。つかまえられないからこそ思いが募り、十八世紀のヴェネチアを見事に蘇らせることができたに違いない。

○本も移動祝祭日

もし幸運にも、若者の頃、パリで暮らすことができたなら、その後の人生をどこですごそうとも、 パリはついてくる。パリは移動祝祭日だからだ。

ヘミングウェイが若い友人に贈った言葉だ。パリの思い出はほんの少しの悔恨と共に、生涯、ヘミングウェイを温め続けた。

ある種の本もまた移動祝祭日だ。本を読んだ記憶が生涯ついてまわり、その本の描く世界の中にいつでも入りこめる。山本は「言葉が過去にさかのぼる手がかり」と言った。言葉が過去と現在をつなぐ。レニエは詩でヴェネチアを生き返らせ、ヘミングウェイは華やかなパリの表と裏を垣間見せてくれた。そして山本は戦前という時代に貼られた「まっ暗な時代」というラベルをぴりりと剥がした。ページを開くと、ヘミングウェイが懐かしんだパリ、山本が伝えたい本当の東京、レニエが憧れたヴェネチアが広がる。その時、その人の、その都市を蘇らせる、移動祝祭日のような本たちだ。

Info

⊕アイキャッチ画像⊕

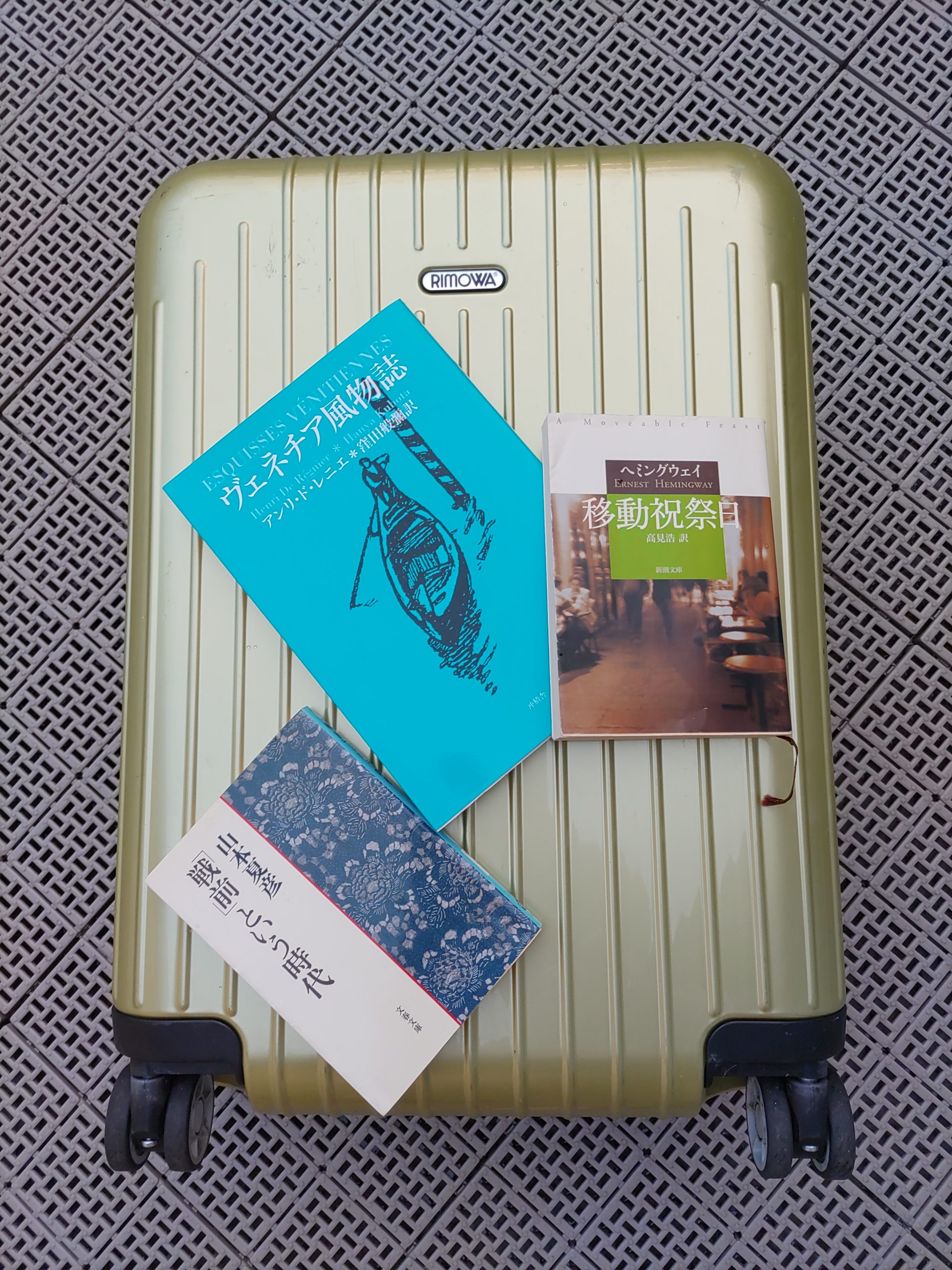

∈『ヴェネチア風物誌』アンリ・ド・レニエ/沖積舎

∈『移動祝祭日』ヘミングウェイ/新潮文庫

∈『「戦前」という時代』山本夏彦/文春文庫

⊕多読ジム Season06・春⊕

∈選本テーマ:旅する3冊

∈スタジオしゅしゅ(田中むつみ冊師)

∈3冊の関係性(編集思考素):二点分岐型

┌『「戦前」という時代』

『移動祝祭日』─┤

└『ヴェネチア風物誌』

相部礼子

相部礼子 編集的先達:塩野七生。物語師範、錬成師範、共読ナビゲーターとロールを連ね、趣味は仲間と連句のスーパーエディター。いつか十二単を着せたい風情の師範。日常は朝のベッドメイキングと本棚整理。野望は杉村楚人冠の伝記出版。

24時間生活者に潜む、たくさんのわたし-51[守]師範エッセイ(2)

どんなモノだって、どんなコトだって、「編集的視点」で語れる。深掘りできる。関係線を引ける。開講間近の第51期の[守]師範が、型を使って、各々の数寄を語るエッセイシリーズ。2人目は師範相部礼子。「教授」こと坂本龍一の訃報を […]

「編集を人生する」に向かえ 「人生を編集する」と「編集を人生する」。「この違いは何でしょうか」と50[守]師範代に問いかけたのは阿曽祐子師範だ。情報を集める用法1、集めた情報が関係を含むということを学ぶ用法2に続き、い […]

▼そこに愛はあるか 『美味礼賛』。うん、すごいタイトルだ。「あなたが普段食べているものを言いたまえ、あなたがどんな人か当ててみせよう」、ブリア・サヴァランのかの名著『美味礼賛』を思い出す。さぞ、ご馳走が並 […]

【このエディションフェアがすごい!34】ジュンク堂書店柏モディ店(千葉県柏市)

「このエディションフェアがすごい!」シリーズ、第34弾は千葉県のジュンク堂書店柏モディ店。フェア開催は8月31日まで。 ◇◇◇ 柏市は、千葉県の北西部にある東京都のベッドタウンだ。人口は4 […]

結果発表!45[破]「ハイパープランINFORM」プランニング編集術アワード予選

3月3日、嫋やかな桃の節句の朝。戦いの火蓋が切って落とされた。『遊刊エディスト』の読者が選ぶ、ハイパミュージアムのプラン。師範の応援メッセージも後押しをしたのだろうか、実に151名の方々に参加いただいた。投票してくださっ […]