『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

『日々是好日』で大ブレイクした森下典子は、かつて「週刊朝日」の名物企画「デキゴトロジー」のコラムニストとして活躍していた。まだ大学生だった典子嬢をスカウトしたのは、朝日新聞社に勤めていた近所のおじさん。まさかここまでの売れっ子になるとは想像していなかっただろう。その頃の彼女は広告代理店の「電通」は電線の工事会社で、コピーライターはコピー取りの一種だと思っていたのだから。

◆母を売り友を売る

初めてもらった原稿料は二万円!それは普通の女子大生が週に二回、二時間ずつ家庭教師をやって一か月目にやっともらえる金額だった。

「400字詰めの原稿用紙たった二枚を埋めただけで二万円もらえるなんて…」

じわじわと湧き上がってきた猛烈な勝利感の中で、その圧倒的大金を受け入れたとき、森下典子はカタギの道を一歩踏み外したのである。「ニッセイのおばちゃん方式」と名付けられたその取材ぶりは「優雅にして執拗、執拗にして優雅」。

ネタ元で母を売り友達を売り、最後には自分まで売ってしまった。

父が『週刊朝日』を取っていたので、私は毎週「デキゴトロジー」を読んで笑いころげていた。森下氏の書く記事は「俗」へのホットな愛着とクールな観察眼で「人を楽しませる笑い」に満ちていた。和式トイレの使い方、ММK(モテてモテて困る)おばさん、南極昭和基地との交信記事、自衛隊の官給パンティー調査、果ては「割れしのぶ」に「だらりの帯」で舞妓になった。『典奴どすえ』は、好奇心の強い女子大生だった森下典子が、いっちょ前のライターとなっていく姿を描いた涙と笑いの記録なのである。

◆笑いとは何か

「笑い」にはいくつかの種類がある。「人を楽しませる笑い(コミック)」「人を刺す笑い(ウイット)」そして、「人を救う笑い(ユーモア)」だ。宮田光雄の『キリスト教と笑い』は、キリスト教と笑いの関係を取り上げている。クリスチャンで伝道活動もする著者は、聖書を「イエスは笑ったのか」という観点から読み直しつつ、喜びと解放のメッセージとしてキリスト教の新しい側面をさぐることを試みている。

「人を刺す笑い(ウイット)」の代表的なものは「ジョーク」である。風刺的なジョークは、気に入らない相手をやっつけるために、よく用いられる。権力を持たない者にとって、「笑い」は彼らの唯一の武器なのだ。これが権力者を攻撃するのに一番効果的な道具として活躍する。タブーの強い国ほど、そこで用いられるジョークは攻撃的だ。例えばドイツのナチズム、第二次大戦後の東欧圏。特に注目されるのはユダヤ人のジョークである。

ナチ親衛隊の隊長がユダヤ人をつかまえて言った。

「本官のどちらの目が義眼であるか言い当てたら、今日のところは見逃してやろう」

ユダヤ人は、じっとそのSS将校の顔を見つめて答えた。

「左の目に違いありません」

「フン、うまく言い当てたな。しかし、どうしてわかったんだ」

「ハア、実は左の目の方が人間らしく見えたものですから」

―ラントマン編『ユダヤジョーク集』より―

見事に相手の弱点を鋭く言い当てれば言い当てるほど、見物している第三者は拍手喝采する。こうして第三者が笑えば笑うほど、やっつけられた相手は深傷を負うのだ。

◆笑いは心の武器である

「人を救う笑い(ユーモア)」は「解放の笑い」とも呼ばれる。この笑いは機知に富む滑稽でもなく攻撃的な風刺とも異なり、心の広い晴れ晴れとした精神からのみ生まれるのだ。ユーモアは、自己を含めて人々の滑稽な失敗や災難の中に、普遍的な人間の運命を認めようとする。ユーモアを持つ者は、自分自身の弱さをも含めて、この世の弱きものに対する理解を持つ。ユーモアは深い洞察力と隣り合わせになっているのだ。

ジョークがいわば裁判席についているのに対して、ユーモアは、その席から降りて裁かれる者と共感する。ジョークが分断し、破壊するのに対し、ユーモアは結び合わせ、また解放するのだ。ヴィクトール・フランクルは『夜と霧』の中でナチ収容所を生き抜くことのできた秘密として、精神の素晴らしさを語り、ユーモアについて「自己維持のための闘いにおける心の武器」であると語っている。

V.E.フランクル『夜と霧』(みすず書房)

そう、笑いは武器なのだ。中世のヨーロッパの、特に迫害の中で殉教の死を遂げた信仰の証人たちの中には、拷問や死刑の執行人を前にしてもなお笑うことのできる者もいた。首をはねられ、十字架につけられ、火にかけられ、野獣の群れに投げ込まれる直前にも、なお微笑し冗談を口にすることをやめなかったという。来るべき終末の日に暗い地獄の中に投げ込まれる多くの王侯たちを天国の哄笑の対象として思い描くことができたのだろうか。或いは、神の国の到来と完成に対する喜ばしい待望から生まれた超越的自由からだったのかもしれない。苦難のただ中であるにもかかわらず喜ぶユーモアは、あきらめではなく反抗なのである。

◆忘却への抗い

『笑いと忘却の書』の中でクンデラは、笑いはもともと悪魔の領分なのだ、と語る。亡命というかたちで「境界」を越えた者たち、職場を追われ沈黙を強いられた者は、霧の中を遠ざかっていく行列のように人知れず消えて忘れられてしまう。忘却にあらがうべくクンデラは決意する。連中が人々の記憶から何十万もの人生を消し去って、あとには無垢な牧歌の無垢な時間しか残らないように望んでも、その牧歌の上にまるでひとつのシミのように全身で立ちはだかってやる。

79年、本書がフランスで発表されるとフサーク大統領率いるチェコスロヴァキア政府はクンデラの市民権を剥奪した。クンデラは笑う。大声で笑う。もう世界中がこの「亡命作家」とその国で起きたことを忘却することはできないのだ。

笑いの本質は何か。楽しみであれ、ジョークであれ、ユーモアであれ、人は自らを救うために笑うのだ。だとしたら、それはやはり「心の武器」に違いない。私は森下典子の記事で笑い、その頃の自分の気分を救ったが、クンデラやフランクル、迫害された教父たちは権威と闘い、自己を救ったのである。忘却もまた武器である。なぜならそれは記憶からの圧倒的な抹殺なのだから。では、抹殺されたモノやコトやヒトはどうなるのか。それは再び甦る。記録という他者の行為によって「本」となり、我々の前に再び姿を現すのである。

Info

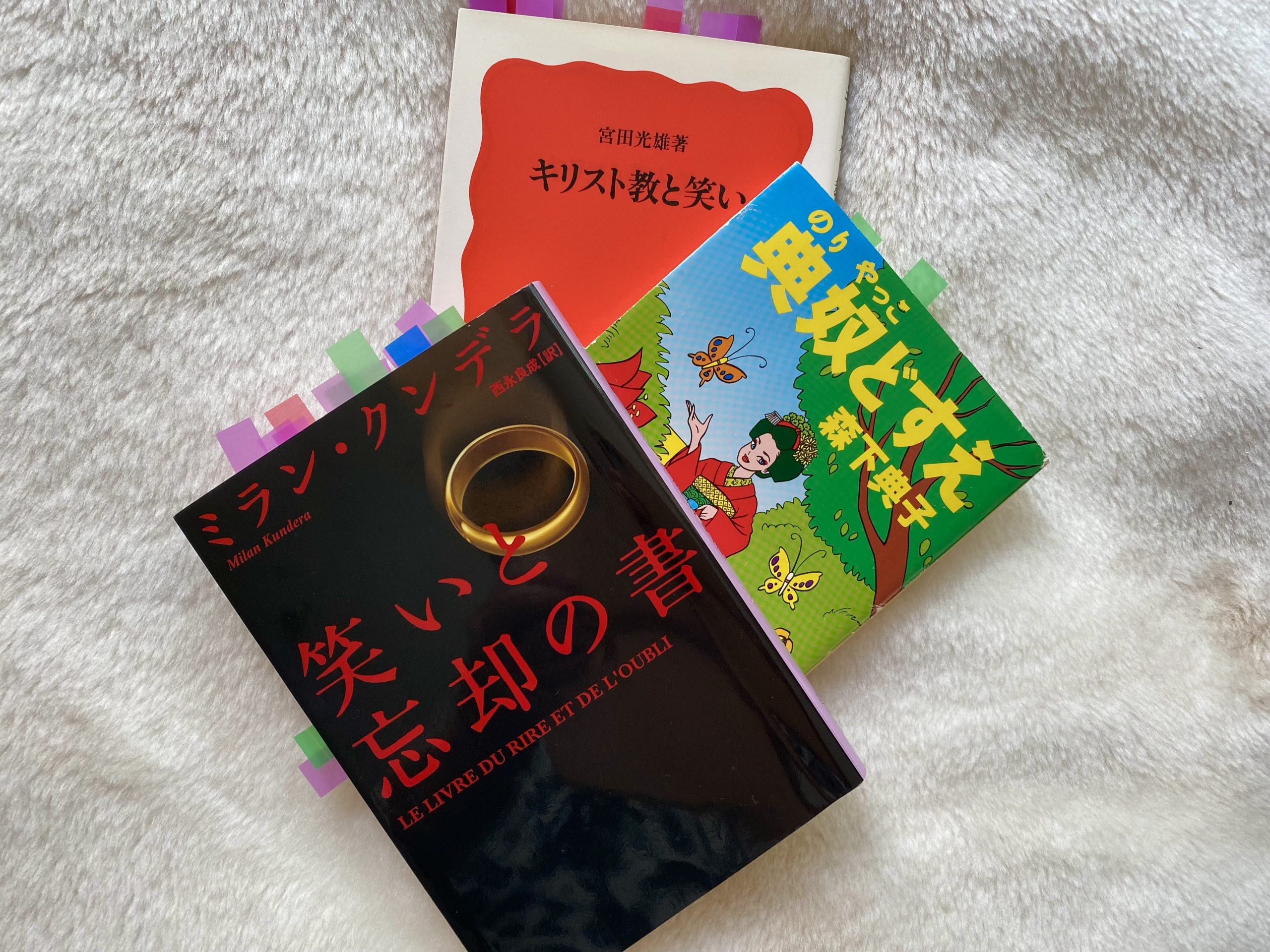

⊕アイキャッチ画像⊕

『笑いと忘却の書』ミラン・クンデラ/集英社文庫

『典奴どすえ』森下典子/角川文庫

『キリスト教と笑い』宮田光雄/岩波新書

⊕多読ジム Season07・夏⊕

∈選本テーマ:笑う三冊

∈スタジオこんれん(増岡麻子冊師)

∈3冊の関係性(編集思考素):三間連結

『典奴どすえ』→『キリスト教と笑い』→『笑いと忘却の書』

中原洋子

編集的先達:ルイ・アームストロング。リアルでの編集ワークショップや企業研修もその美声で軽やかにこなす軽井沢在住のジャズシンガー。渋谷のビストロで週一で占星術師をやっていたという経歴をもつ。次なる野望は『声に出して歌いたい日本文学』のジャズ歌い。

【軽井沢別想フロンティア】浅羽米プロジェクト2025 稼働!

軽井沢追分は、江戸時代に中山道と北国街道の分岐宿として栄えた宿場町だ。作家の堀辰雄が愛した土地である。また、民謡に多く見られる追分節の発祥の地でもある。 そんな軽井沢追分にKBF(軽井沢別 […]

【多読アレゴリア:軽井沢別想フロンティア倶楽部】軽井沢のトポスを編む旅へ。

あなたは、軽井沢と聞いて何を想像する? 森の静寂、別荘地の古い門、文豪の残した一行、それとも、朝靄に浮かぶ小径の、名もない風景? 軽井沢は、ただの避暑地ではない。 そこには、歴史と自然が織りなす無数の「 […]

【多読アレゴリア:軽井沢別想フロンティア倶楽部】別想の軽井沢で自分だけのトポスを深掘りしてみる

こんにちは 軽井沢別想フロンティアの守り人モリーナです。 私たちの倶楽部は、軽井沢をリアルにもヴァーチャルにも徹底的に愉しもうというコンセプトのもと生まれました。目指すのは別荘開拓ならぬ「別想開拓」です。 […]

【多読アレゴリア:軽井沢別想フロンティア】軽井沢にべつそうを!

多読アレゴリアWEEK開催中!!!!! 12月2日のオープンに向けて、全12クラブが遊刊エディストを舞台に告知合戦を繰り広げます。どのクラブも定員に届き次第、募集終了です。すでに締切間近のクラブもいくつかあるので、希望の […]

地球を止めてくれ! なぜ、おりられないのか?【ニッチも冊師も☆中原洋子】

先日、楽譜を整理していたら、映画「カサブランカ」のテーマ曲“As time goes by”の譜面が出てきた。 映画とともに日本では爆発的にヒットした。リクエストがかかることも多く、私ももちろんレパートリーに入れて […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。