私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

多読ジムには、「書院」というコミュニケーション・ラウンジがあります。[守]・[破]でいうところの「勧学会」に相当します。そこでは「読相セイゴオ語録365」と大音美弥子冊匠の「スタジオ語録」が毎日配信され、図像編集をシェアする「マッスルギャラリー」や「おみくじ本」など企画型のお題やコンテンツがふんだんに用意されています。

◆多読ジムpresents「千夜リレー伴読」

その企画の一つに「千夜リレー伴読」があります。これはタイトルのとおり、松岡正剛校長のウェブ千夜千冊を「伴読」するという多読な試みです。大音冊匠、金宗代代将、小倉加奈子析匠、米川青馬多読師範、福田容子多読師範、吉村堅樹林頭が「リレー」形式でお届けしています。

多読ジムの書院でのみ会員限定で配信してきた「千夜リレー伴読」、エディスト連載化の第2回目は、1769夜 デヴィッド・ルイス=ウィリアムズ『洞窟のなかの心』。担当は米川です。

◆芸術が洞窟から始まったことには必然性があった

当然ながら、1769夜の全文を読んでいただきたいのですが、最も重要なのは結末部分です。抜粋します。

――――――――――――――――――――

洞窟に生じた人類の新たな心性は、人類の心性の中に洞窟的なるものを生じさせたのである。

こんなふうに書いている。少し要約しておいた。‥‥後期旧石器時代の洞窟では、地下の通路と部屋は地下世界の「内臓」なのである。その中に入ることは地下世界へと物理的かつ心理的に入ることだった。ここに、この体験は「霊的体験」にも変容される可能性をもった。いや、そもそも洞窟に入ることが霊的世界の一部になることだったのである。装飾的なイメージングはこの未知なるものへの道標であったろう。

また、こうも書いている。‥‥意識変容状態は、たんに階層化された宇宙の観念を生み出すだけではない。それはこの宇宙のさまざまな区域へのアクセスを可能にし、それによってこうした区分の妥当性を追認することだったのである。

――――――――――――――――――――

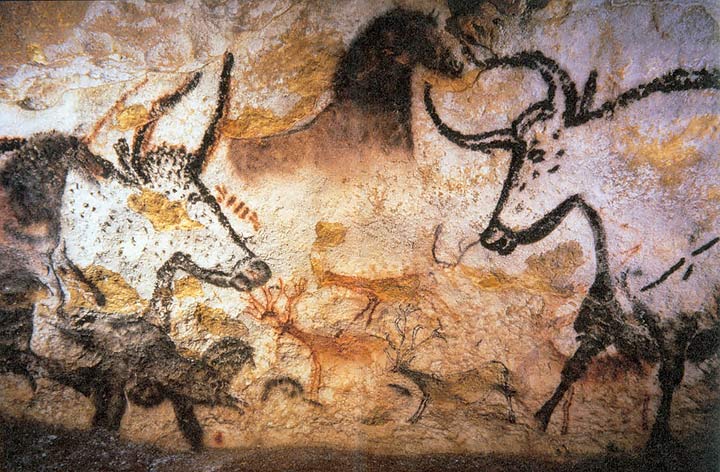

ご存知の通り、人類が遺した最古の芸術は、ショーヴェ、ラスコー、アルタミラなどの一連の洞窟画です。『洞窟のなかの心』の著者デヴィッド・ルイス=ウィリアムズは、僕たちの祖先が洞窟画を描いたのは、彼らが洞窟のなかで意識変容状態に入ることを覚え、新たな心性を生じさせたからだ、といいます。つまり、芸術が洞窟から始まったことには必然性があった、というのですね。

ラスコーの洞窟画

◆劇場には心身を現実から引き離してくれる何かがある

1769夜の序盤には、こうも書かれています。

――――――――――――――――――――

「洞窟」のような「暗がりフォーマット」が重要であったことについては、その後の劇場文化、写真の登場、映画の発達、ミュージアムの隆盛にもつながっている。暗い洞窟に何かが蟠っていたのである。

――――――――――――――――――――

僕は、ここ10年近く、週1~2回のペースで劇場に通っている「暗がりフォーマット大好き人間」なので、1769夜に書かれていることは実感的によ~くわかります。この一夜を読んで、「僕はもしかしたら、お芝居よりも劇場に行きたいのかもしれない」と思ったほどです。松岡校長のおっしゃるとおり、劇場は、映画館・ミュージアム・ライブハウスなどとともに、代表的な「都会の洞窟」です。都会の洞窟たちには、確かに僕らの意識を変容させ、心身を現実から引き離してくれる何かがあります。

余談ですが、首都圏の劇場のなかでも、特に洞窟感があるのは、STスポット(横浜)、アトリエ春風舎(小竹向原)、小劇場B1(下北沢)あたりです。いずれも地下にあり、こじんまりとしていて、若手や尖った演劇人たちの意識変容状態を覗き見ることができます。また、僕が知る限り、日本で最も洞窟感の強い劇場は、静岡・舞台芸術公園にあるSPACの「楕円堂」です。クロード・レジは、楕円堂をまさに洞窟として最大限に活用していました。

◆『ナルニア国物語』や『ゲド戦記』の暗がりに憧れて

子どもの頃、僕はちょっとしたスキマに入り込むのが好きでした。猫みたいに、部屋の隅っことか、押入れと壁のあいだとか、物置きのなかの荷物が置かれていない狭い一角とかで、じっと佇んだり、本を読んだりするのが心地よかったんです。

だから、『ナルニア国物語』の主人公たちが、洋服だんすのなかに隠れて遊んでいるうちに、たんすの奥からナルニア国に入っていくのを読んだときは、本当に羨ましかった。ゲド戦記の2作目『こわれた腕環』にも憧れました。入り組んだ地下神殿に閉じ込められたゲドと、地下神殿の巫女・テナーが、まさに地下世界の「内臓」をさまよって霊的世界の一部になり、そこから脱出する物語です。僕は地下神殿の内部をことこまかく想像してはワクワクしていました。

その頃からずっと、僕は暗がりを愛し、意識変容を起こしたかったんだな、と思います。皆さんはどうですか?

米川青馬

編集的先達:フランツ・カフカ。ふだんはライター。号は云亭(うんてい)。趣味は観劇。最近は劇場だけでなく 区民農園にも通う。好物は納豆とスイーツ。道産子なので雪の日に傘はささない。

♪♪♪今日の舞台♪♪♪ 踊り部 田中泯 「外は、良寛。」 田中泯さんの踊りには、「いまここの生」を感じました。松岡正剛さんの『外は、良寛。』(講談社文芸文庫)のフラジリティには撃たれ、杉本博司さんの設えに […]

庵主・田中優子が「アワセとムスビ」で歴史を展く【間庵/講1速報】

2022年7月24日、「間庵」が開座した。庵主は、江戸文化研究家であり、松岡の盟友でもある田中優子さんだ。間庵は田中庵主が中心となり、リアル参加者の「間衆」とともに松岡正剛座長の「方法日本」を解読、継承、実践し、編集工 […]

【AIDA】リアルが持っている代替不可能な感覚情報がAIDAで鮮明になった<武邑光裕さんインタビュー>

メディア美学者・武邑光裕さんは、1980年代よりメディア論を講じ、インターネットやVRの黎明期、現代のソーシャルメディアからAIにいたるまでデジタル社会環境を長く研究する専門家だ。ドイツ・ベルリンを中心としたヨーロッパ […]

【AIDA】AIDAでは抽象度の高い議論と身の回りの話が無理なくつながる<村井純さんインタビュ―>

村井純さんは「日本のインターネットの父」である。村井さんが慶應義塾大学/東京工業大学間でコンピュータをネットワークでつなげたのが、日本のインターネットの誕生と言われている。その後も、黎明期からインターネットの技術基盤づ […]

「学校教育ができないことばかり実現している学校ですね」田中優子先生のエール!【78感門】

皆さん、まことにおめでとうございます。今日は、法政大学総長時代に卒業式で着ていた着物でまいりました。 2日目の冒頭は、田中優子先生の挨拶で始まった。優子先生は守・破・離をコンプリートし、今回は物語講座1 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。