連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

<女性が切り開いてきた女性の役割>

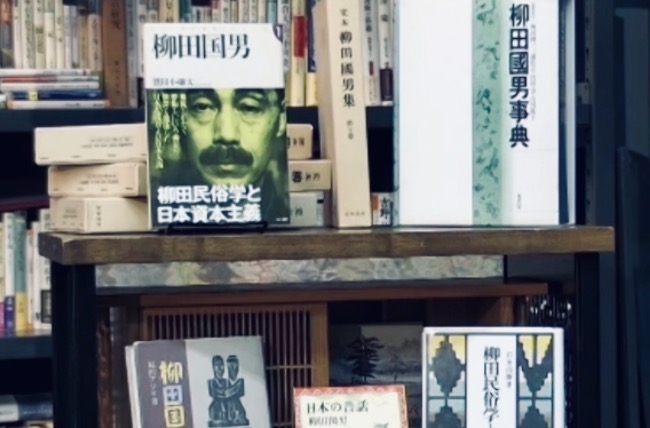

2021年8月29日の輪読座「柳田國男を読む」第5輪のテーマは「神と家と女と死」である。輪読師バジラ高橋が用意した図象資料には、教科書には書かれていない近代神道の系譜と日本近代女性史が刻まれている。クロニクルに目を落とすと、19世紀後半から女性を対象にした教育機関が続々と、女性の力で開校していく様子が伺える。

「女性のための教育体制。これはなかなか成功したわけですよ。いろんな女性が自分の近代的役割を切り開いていく」と話すバジラはどこか嬉しそうでもある。

――― ――― ――― ――― ――― ―――

*図象資料より一部抜粋

明治7年(1874):吉益亮子、海岸女学校校長となる(東京英和女学校、青山女学院に発展)

明治20年(1887):鹿島筆子ら、都市貧困家庭の子女教育を支援する「東京婦人教育談話会」設立(→大日本婦人教育会)

明治26年(1893):下田歌子、内親王の御養育主任・佐々木高行から皇女教育のため欧米教育視察拝命

明治25年(1892):津田梅子帰国。再び華族女学校に勤める

明治29年(1896):安井てつ、文部省留学生として英ケンブリッジ大学、米オックスフォード大学で教育学を学ぶ

明治31年(1898):下田歌子、一般女性に教養を授け、自活のチャンスを与え女性の地位向上・生活改善をはかる「帝国婦人協会」設立、機関誌「日本婦人」創刊(帝国婦人協会の事業として私立実践女学校・女子工芸学校創設、初代校長就任、1905:清国留学生部設け、赤坂桧町に分教場開設→実践女子大学へ)

明治33年(1900):津田梅子、アリス・ベーコンらの協力によって、「女子英学塾」(現津田塾大学)開校

明治44年(1911):平塚らいてふ、青鞜社設立、女性のための女性雑誌『青鞜』創刊

大正7年(1918):安井てつ、新渡戸稲造に請われて東京女子大学設立に参加

板垣絹子、下田歌子を招聘し、東京広尾に純心女学校開校

――― ――― ――― ――― ――― ―――

「女性の社会的権利を追求するという段階に入り、近代を担う女性が社会に踏み出した。最終段階は、婦人参政権に繋がっていくわけだね。こうやって近代女性たちががんばっていった。日本近代を形成してくるのに女性の力はとても大きかったわけですよ。にもかかわらず、歴史ではほとんど教えていない。鹿島筆子や安井てつが出てくる教科書あった?おかしいだろ。とんでもないことだ。それを女性が言わないのはもっとおかしいわけよ。」

輪読師の語気が強まった。

千夜千冊1727夜『思想課題としてのアジア 基軸・連鎖・投企』山室信一 でも ”下田歌子のことはあまり知られていないかもしれないが、もっと注目されてもいい。” と記していた。

確かに、近代を切り開いた女性たちのことを語れるほどには学んでいない。自ら探究にも動いていないし、主要人物であれば歴史の授業で名が出るだろうと思い込んでいた自分がいたことにも気づく。

柳田は、100年の時を跨いで21世紀の我々の意識にもメッセージを届けてくる。

<柳田國男はジェンダー問題の先駆けだった>

農村の貧困という課題感から官僚となり農政改革に邁進した20代を経て、一国民俗学を研究に没入した30代。同じ頃、柳田は「女性」にカーソルをあてた著書を執筆するようになった。大正初期のことである。

近代の女性の低落は主婦(古代の刀自)の軽視や、婚姻体系の再編に対する歴史認識不足とも関係している。古代から現代まで日本には多数の女性思想家がいるのに、その活動はほとんど研究されていない。未だ書物に書かれないこと、未だ質問として世に出てないこと、未だ誰も答えられないこと。ここに焦点を当てていかなくてはならないというのが柳田の「ジェンダー」である。

「人類全体のかかわりのなかに女性を位置付ける試みが必要だということを柳田は述べているわけです」とバジラは語る。

輪読したテキストから抜粋する。

我々日本人の多数が、自分たちの昔の生活も、少しは知らせて貰いたいと言ひ出したのは、つひ近い頃からのことです。今迄は其要求に對して用意がしてありませんでした。文字で書残された本や日記や證文の中に、此方面の歴史の材料が丸で無いとすれば、次には是非とも今居る人に就いて、調査して見なければなりませぬ。他にも何か方法があるかも知れぬが、現在では殆と是が唯一の手段です。さうして人の心を最も上手に讀むことに出來る者は、男よりも女の中に多く居るのです。

「女性と民間伝承」序言 より

私の本意は、一言で申せば女性の學問を改革して見たいといふことでありました。取分け男子のするやうに、誰かの書いて残して置いた古書籍を綴り合わせて、それからのみ結論を得ようとする學風を、眞似させたくないのが私の願ひでありました。

(中略)

文藝技術の民間に傳はつて居るものには、書物から再び土に復つたものは幾らも無く、やはり草木が野山に育つと同じ様に、元からあつたものは兎に角大きくなつたのでありました。さうしてそれを養つた力は實は主として婦人でしたが、その功績は片端しか記録せられてありません。書物は會つて其様な目的を以て、著述せられたことは無いのであります。

「女性と民間伝承」女の社會の成長 より

少なくとも酒の味が非常に好くなつたことは、二通りに不幸でありました。その一つは飲むまじき時刻にも男に酒を飲ませ、其二には女が重要なる職業を失つたのであります。灘伊丹の大規模な酒倉でも、今以て是に働く人々をトージと謂つて居ります。もはや其意味が不明となり、杜氏などと書いてつまらぬ説が出來ましたが、トジは單にマダムといふことであつて、要するに婦人が造つて居た名残であります。宮廷の造酒司などでは神の名も刀自、酒をしこんだ大酒甕の名も刀自で、大昔以來刀自が之に参興したことを示して居ます。

(中略)

即ち女の造つた酒を女の手から飲むといふことに、歌もあれば興味もあつたので、それが檢束を失ふと、後は終に今日の茶屋酒ともなるのであります。

「女性と民間伝承」刀自の職業 より

柳田は、妹という女性一般の力の必要性として、以下2点を示唆している。

「民族の生成・変化・消滅は常民の意思によって生ずる。それが持続的に発展するには常民の意思に反する他者の介在を認識する常民の能力を養わなくてはならない」

という柳田のテーゼの「常民」を“女性”に置き変えると柳田のジェンダーがさらに輪郭を帯びてくる。

「民族の生成・変化・消滅は“女性”の意思によって生ずる。それが持続的に発展するには“女性”の意思に反する他者の介在を認識する“女性”の能力を養わなくてはならない」

1911年(明治44年)、平塚らいてうが『青鞜』を創刊した頃、柳田も男性視点から独自のジェンダー論をしたためていた。女性は日本の将来にとって稀有であるから女性の視点から発信をしていくべきだという、21世紀へのエールにも感じられた。

* * *

9月26日は輪読座「柳田國男を読む」も最終コーナー。『海上の道』につながる解説と輪読は、ノーノーマルな時代を生きていくための鍵をまた1つ、授けてくれるだろう。

宮原由紀

編集的先達:持統天皇。クールなビジネスウーマン&ボーイッシュなシンデレラレディ&クールな熱情を秘める戦略デザイナー。13離で典離のあと、イベント裏方&輪読娘へと目まぐるしく転身。研ぎ澄まされた五感を武器に軽やかにコーチング道に邁進中。

◎『古今』と「ボカロ」の相似性◎【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第二輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』の解説に、Adoやボーカロイドは一見結び付かない。しかし輪読師バジラ高橋がナビゲートする「輪読座」では、和歌の理解というよりは、仮名文字の成り立ちや音韻の変化にまで踏み込み、現代の音楽表現と […]

★空海が準備し古今が仕立てた日本語の奥★【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第一輪】

『古今和歌集』『新古今和歌集』は誰が編纂したのだったろうか。パッと思い出せない。紀貫之や藤原定家という名前が浮かんだとして、そこにどんな和歌があるのかはピンとこない。そういう方々にこそドアノックしてほしいのが、この4月か […]

6世紀、動乱の南北朝から倭国を観る【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第六輪】

桜咲きこぼれる3月30日。本楼では輪読座記紀両読み、最終回となる第6輪が開催された。 半年前の第1輪では西暦200年代だった図象解説も第6輪では500年代に至る。記紀に加えて『三国史記』も合わせ読みしている背景もあり本シ […]

『古事記』で読む“古代史最大の夫婦喧嘩”【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第三輪】

大阪・堺市には、大小さまざまな古墳が点々としている。駅を降り、目的の古墳に向かっていくと次第にこんもりとした巨大な森のようなものを傍らに感じる時間が続く。仁徳天皇の陵墓である大仙古墳は、エジプトのクフ王のピラミッド、中国 […]

モスラと『古事記』のインタースコア【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第四輪】

松岡正剛校長の誕生日から一夜明けた1月26日。前日の42[花]敢談儀の残り香を味わいながらの開催となったのは輪読座『古事記』『日本書紀』両読み第四輪である。 輪読座の冒頭は恒例、前回の座を受けた宿題図象化の […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。