棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

[ 編集×学習 ]実践レポート002

「二つ目の角を右にまがって、それから朝までまっすぐ!」

素っ頓狂なピーター・パンのかけ声は、ウェンディー達を空へと運ぶ。

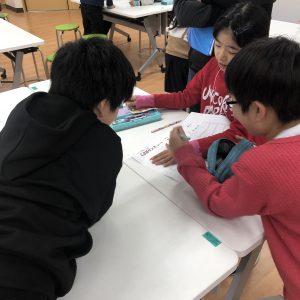

編集稽古でもまた、フライング・キッズを見ることができる。

2019年秋、川崎市内のとある小学校では、子ども編集学校による「よみかき編集ワーク」が行われていた。

進行を担当したのは、得原藍(39[破])。大学でバイオメカニクスを教えながら、家では子育て、地域では子どもの運動発達を指導する仕事を行う、多才ウーマンである。

ここではどんな「魔法の粉」が子どものイマジネーションを引き出したのか。同じく子育て編集中の上原悦子師範代がインタビューした。

ー「よみかき編集ワーク」は、どんな内容なんですか?

オノマトペでダンスを作る「ことばダンス」、自分の元気度に名前をつける「元気のスコア」など、ことばの幅を広げるワークをしています。オノマトペはかなり面白かったようで、「またオノマトペやりたい!」と、毎回リクエストされます(笑)

ー最初からそんなにノリノリでした?

いや~、ワークショップを始めた時は、「で、何書けば正しいの?」的な反応をする子が多かったですね。

子どもたちにはまず「何を答えてもいい」「人の発想って面白い」「意見を言っても誰からもバカにされない」という思考を持ってもらえたらいいなと思いながらやっています。

ー発想していいんだ!というところか。子どもも「正解」にとらわれて「魔法の粉」がすぐには効かないんですね。

「よみかき編集ワーク」をやっていて、子どもが変わったな、という瞬間があれば。

学業はできて、すごくにぎやかで目立つタイプの子がいるのですが、その子が「エンピツの使い道」を考えるときに、「イライラ解消に折る」とか「嫌な相手のお尻に刺す」とか、みんなが何言ってるんだー!と思うような回答を。

でもそれも、「折れる素材でできている道具」だってことに注目したんだねーとか、「エンピツって刺さるほど尖っているからエンピツだよね!」とか、彼が本来狙っている「ウケ」とは違う見方で『面白いな!』って返してみたんです。

そうしたら本人は「え?そこ?」という顔をしてたんですが、周りの子は「なんだそんな答えでも、確かにエンピツらしいかも?」と思った子もいたみたいで、こちらの返答をよく聞いてくれている視線を感じました。

大人もそうだと思うんですが、自分の回答を受け止めてもらって、それに対して返答してもらう、それを集団の中で流さずにやってもらう、ということって普段あんまりないと思うんですよね。

でも返答してもらえるからこそ、「言ってみよう」と思ってくれるのかな、と。

ーー「発想」「表現」の間にあるプロセスに手を添えたのが得原さんの言葉ですね。私が師範代として指南するときも同様です。「方法を示す」というひと手間があれば、「なるほど!そんな考えもいいんだー」と、遊びが「方法の学び」になりますね。

どんな発想も、面白い!と受け止めてくれる大人の存在と方法を示す言葉。

編集の魔法の粉は、子どもたちの想像力の羽にひらひらと降り注いでいる。

聞き手:上原悦子(師範代/NPO支援)

佐々木千佳

編集的先達:岡倉天心。「24時間働けますけどなにか?」。無敵の笑顔の秘密は未だ明かされない学林局局長。NEXT ISISでも先頭を日夜走り続けている。子ども編集学校開校は積年の願い。

「では、Thinking dive! 編集稽古をどうぞ」 クイズ番組の名司会さながら、北條玲子師範代による稽古コールが響いています。 イシス編集学校学校説明会、本日は満席で田中晶子花伝所長も動員、ブレイクアウトルームにわ […]

編集が踊っている。 編集ワーク三昧を楽しむイシスの祭り、ISIS FESTA エディットツアー・スペシャルがこの夏も盛況、期間の折り返しにさしかかった。 8月前半は、子ども向け、教育現場の方々 […]

「探究って、あまり楽しくないイメージだったのが、変わった」 200人を超える女子高校生達の瑞々しい感想が届いた。 2019年からこの授業を重ねてきた先生方は、コロナ禍の今年も前倒しで研修会をし、オンライ […]

子どもも大人も、読み・書き・変わる【ツアー@子ども編集学校】

子どもも大人も、学び場を探している。 今回、ISISフェスタでお楽しみいただくプログラム「よみかき編集ワーク」は、学校や図書館をはじめ、地域の文化施設、科学館、書店など、じつにさまざまな場所で行われてきたも […]

オンラインなのに土地にこだわるISISフェスタ「Edit ツアースペシャル」。 編集とはまだ見ぬものを求めることだ。 むかったお題は、Editツアーしてほしい愛媛とは何か? うらうらとした瀬戸内からドキドキする伊丹映画や […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。