発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

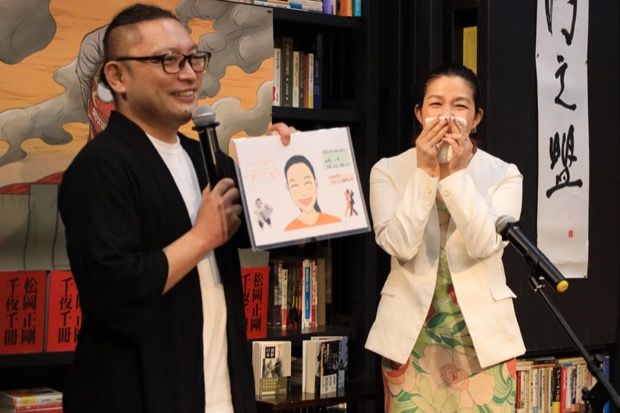

師範代のハレの場である感門表授与には、涙がつきものだ。

コロナ禍での感門之盟も4回目ともなれば、[守]卒門式のZoom越しの感門表や卒門証の授与もまた、お馴染みのプロフィールになりつつある。とはいえ期毎に師範代も学衆も総入れ替えする講座である。9月4日は、47[守]ならではの、かけがえのないDANZENな風景を描き出していた。

◇ ◇ ◇

開講から卒門までの期間、それぞれの師範代が歩んだターゲットへの道程は千差万別。一人として同じではなく、事によっては思いがけないプロフィールと出会ったことだろう。

「もっと弱さを出してもいい」渡辺恒久師範の言葉に、Zoom越しの圓尾友理師範代は感極まり、タオルに顔を埋めた。

期中後半には体調を崩し、入院を余儀なくされた。ターゲットとした理想の師範代像へは一直線にはいかない体験となったかもしれない。しかし、ゆらぎやノイズと出会うことが決して道草ではないことは[守]のお題021番「秘密基地でBPT」が教えてくれている。

圓尾友理師範代はたぎる想いをZoomで伝える

北條玲子師範代は、武田英裕師範からオンライン汁講で泣き入ったエピソードを持ち出されて、本楼で再び泣き笑った。

涙の理由は第1回番ボーで学衆が入選できなかったことへの悔しさだ。師範代としての不甲斐なさや力不足の痛切は「自分が(学衆のときに賞を)取れなくても何とも思わなかったのに」と語らせた。師範代へとロールを着がえたからこそ味わえた、格別な世界だ。

34[守]から2度目の登板の長島順子師範代は、かつての教室でやり残した様々な想いを抱えての再登板だった。

花伝所の再受講というプロセスを経ての再登板では見事に師範代を全うした。舞台ではその万感を、34[守]でタッグを組んだ齋藤成憲師範と渡會眞澄番匠へ届けとばかりに瞳を潤ませながらも破顔した。

◇ ◇ ◇

35[花]放伝式での師範選書『事件! :哲学とは何か』から松岡校長は私たちに3つを手渡した。一、真実は痛い。二、自己は事件からしか生まれない。三、真理は誤謬からしか生まれない。

生身の学衆、そして「今、ここ」という時間と空間によって創発された数々の事件への編集は花伝所での学びの先にあった。

花伝式目を纏っても、未知へ踏み込まねば方法を伝えるのは難しい。手前の埒をあけていく果敢さと、常に場を動かし続けるエネルギーが必要だったはずだ。

師範代ロールで何ができて何ができなかったのか。振り返れば、ときに涙が創(きず)にしみる。できれば避けて通りたい。だが涙には、自分に都合よくけりをつけない機能がある。

僅かにでも疼く棘があれば、在りかである断点をたぐりよせてゆさぶりをかけ、そこに痛みがあると気づかせる。それは誰のものでもない、わたしの事件となっていく。

自らをみくびらず、かすかな創もなかったことにしない勇気をはらんだ涙は断点を断然に翻す。だから師範代が流した涙は、誰が何と言おうと凛々しく美しいのだ。

三國紹恵

編集的先達:ヴァーツラフ・ニジンスキー。聞かせます、エディット情話。大衆芸能と昭和歌謡を愛する唄女・つぐえは、学衆、師範代、師範のフラジャイルな逸話を紡ぎ続ける。伝えたいメッセージは「編集だよ、おっかさん!」。

物語は世界を創る方法 綴師・創師績了式メッセージ【87感門】

昨日からの空模様は引き続き、豪徳寺を春雨で包む。桜もすっかり縮むような冷え込みだ。 だが本楼に集った、[遊]物語講座17綴を駆け抜けた叢衆と指導陣は、思いがけない寒さをも物語の部品として味わう編集力を持ち合わせている。績 […]

48[守]の19教室では、113名の学衆が見事、門を出た。彼らは、なぜイシスの門を叩いたのか。[守]で何を得たのか。何がかわったのか。師範によるインタビューによって、学衆の「声」をお届けする第3回目。「姉妹対談」編をお […]

暑さ寒さも彼岸まで、とはこの時季よく耳にする慣用句。 日射しを受ければ影も長く、風も涼しく乾いてきた。秋は今年も着実な足取りでやって来ている。 春~夏講座を終えて一段落した9月。手持ち無沙汰な想いを抱いている学衆も […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。