昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

最近のマンガ家さんは、プロアマ問わず、みんな絵がうまいですよね。昔は、けっこう画力に関してはプロの世界でもユルかったような気がするのですが…。

ことにギャグマンガなどは、一昔前まで壊滅的なデッサンのマンガが、平気でメジャー誌に掲載されていました。

「これぐらいならボクでも描ける!」と、全国の青少年に勇気を与えたものです。

やがて山上たつひこや鴨川つばめなど、絵の上手いギャグマンガ家が業界に脅威を与え始め、さらに江口寿史の画力急上昇と、鳥山明の登場が決定打となり、大手少年誌から下手な絵のギャグマンガが一掃されてしまいました。

とりわけ驚異的だったのが鳥山明の出現です。

当時、アメコミからの影響を盛んに取りざたされていましたが、ご本人によるとアメコミはほとんど読んだことがないとか。

それにしても、あの画力は、いったいどこから出てきたのか不思議でなりません。

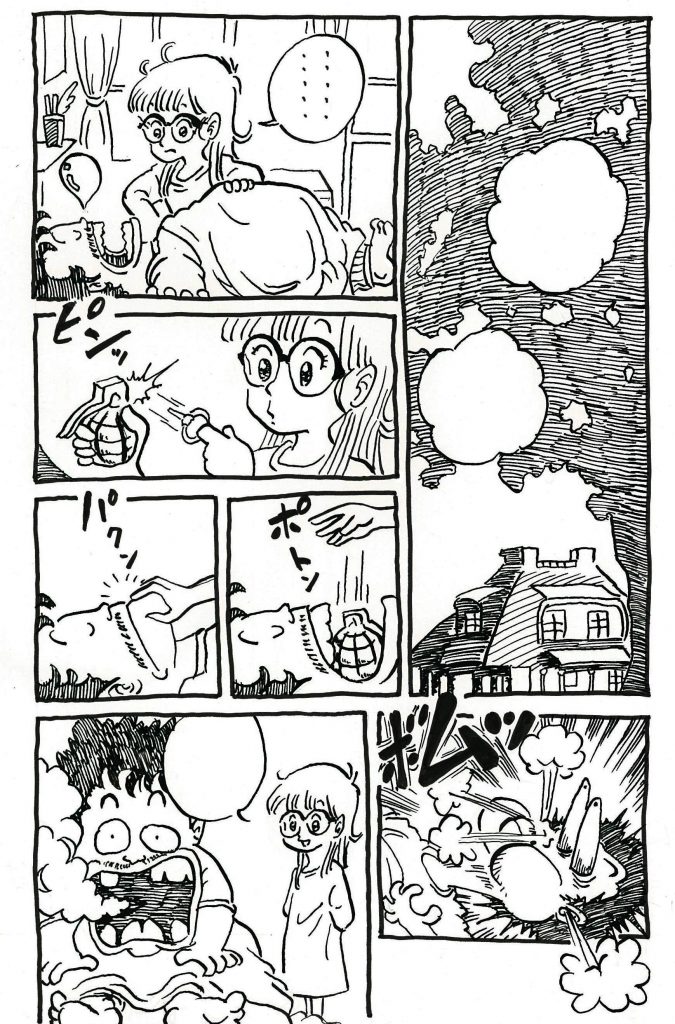

今回、そんな天才絵師、鳥山明の絵を模写しなくてはならないという仕儀となってしまったわけですが、とにかく、いろいろごまかしながら、なんとか似た感じになればと思います。

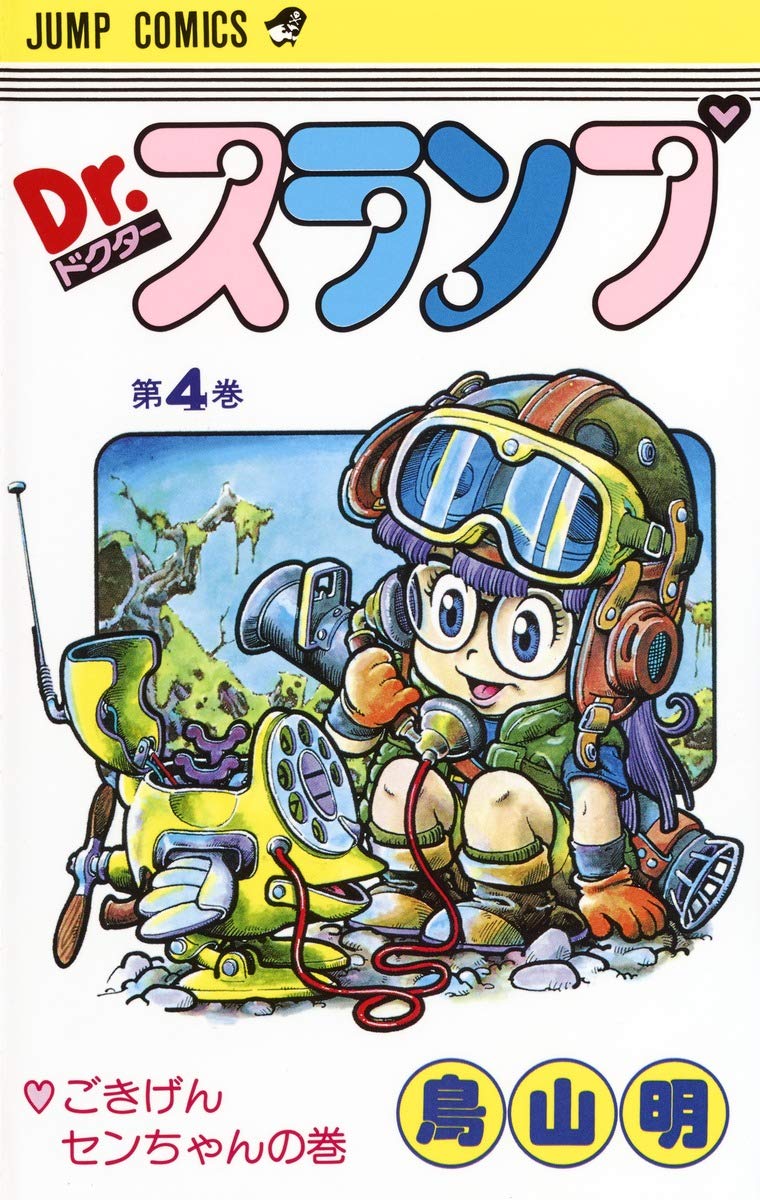

鳥山明「Dr.スランプ」模写

(出典:鳥山明『Dr.スランプ』①集英社)

いやあ、冷や汗ものですね。アラレちゃんが、あんまりアラレちゃんになりませんでした(笑)

ひとつ言い訳をしておくと、出典は第一巻の第二話で、オリジナルの方も、まだちょっと大人っぽいアラレちゃんなのです。

それにしても、鳥山明の絵は、一見シンプルに見えて、よく見るとマニアックなほどに細かいディテールがびっしり描き込まれていることに驚かされます。一例としてよく言われるのは、奥歯の裂溝の描き込みですね。こういう、なかなか誰も気づかないところに、もの凄く神経を使っているのが鳥山明です。それでいて全体として、とてもすっきりしたシンプルな印象を与えるのは、ひとえに尋常でない画力のたまものでしょう。今回はその辺は適当にごまかして描きました。ちゃんと模写しようとすると、たぶんぐちゃぐちゃの悲惨な絵になっていたと思います。

鳥山明は、デビュー時から、すでに完璧な画力を身につけていて、これ以上何も付け足すものはないほどでした。むしろハイブロウすぎる絵のセンスを、少し落としてやる必要があったほどです。

実際、鳥山明のバタ臭すぎる絵は、当時の子どもには少し敷居が高かったのですが、有無を言わせぬ面白さで、その壁はなんなく突破されてしまいました。絵だけではなく、セリフ回しのセンスも抜群で、オノマトペの使い方も当時としては革新的でした。

とにかく、あらゆる面でセンスが良すぎたのですが、その反面ギャグのセンスは童心そのものであり、当時のギャグマンガに見られる青年らしい韜晦などかけらもなかったことも特徴的です。

ただ、これは革新的なギャグマンガには往々にして見られることなのですが、インパクトが強いぶん、飽きられるのも早かったのですね。

『Drスランプ』はアニメ化をきっかけに爆発的なブームを巻き起こすのですが、その寿命は数年ほどで終わってしまいます。単行本の第一巻は、まさに“神巻”という名にふさわしいものですが、その後じりじりと質と鮮度を落としていきました。一定の水準を維持しつつも、最初の数巻のような神がかった面白さがなくなってしまい、なんだかさみしく思った記憶があります。そして連載終了間際の鳥山明には、すでに、なんとなく「終わった作家」感が漂っていました。

しかし、そんな鳥山明は、その後、不死鳥の如くよみがえってきます。それはみなさんご存じのあの作品のことです。

アイキャッチ画像:鳥山明『Dr.スランプ』④(集英社)

マンガのスコア LEGEND03鳥山明①画力スカウター無限大

マンガのスコア LEGEND03鳥山明②たくさんの「わたし」

堀江純一

編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。

山田風太郎『人間臨終図巻』をふと手に取ってみる。 「八十歳で死んだ人々」のところを覗いてみると、釈迦、プラトン、世阿弥にカント・・・と、なかなかに強力なラインナップである。 ついに、この並びの末尾にあの人が列聖される […]

文章が書けなかった私◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

デジタルネイティブの対義語をネットで検索してみると、「デジタルイミグラント」とか言うらしい。なるほど現地人(ネイティブ)に対する、移民(イミグラント)というわけか。 私は、学生時代から就職してしばらくするまで、ネット […]

桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]

【追悼】鳥山明先生「マンガのスコア」増補版・画力スカウター無限大!

突然の訃報に驚きを禁じ得ません。 この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。 七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで […]

今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。