草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

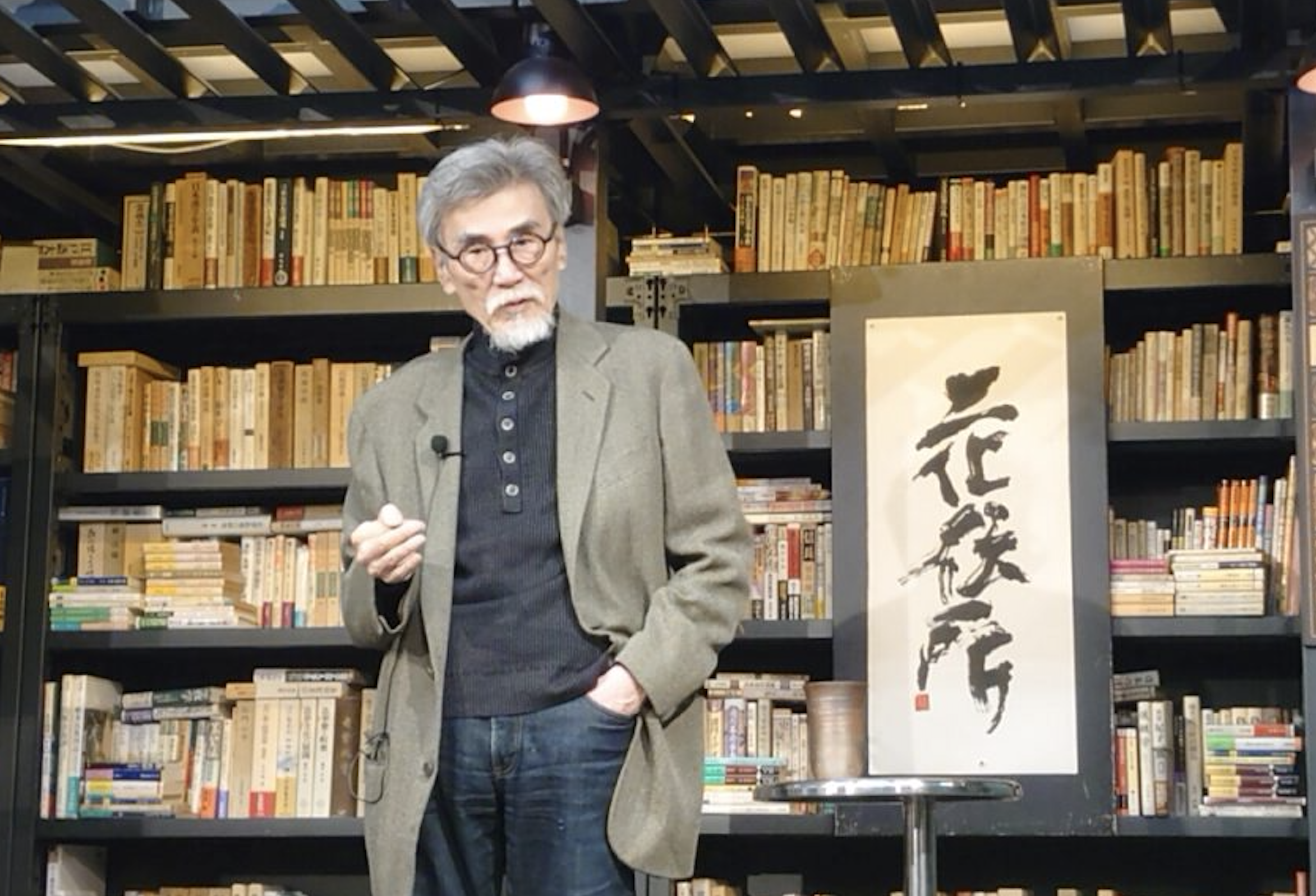

2022年10月22日、38[花]入伝式がスタートした。校長 松岡正剛の開幕メッセージをお届けする。

37[花]では「現代を乱世」と捉え、南北朝の乱世を生きた世阿弥にあやかる方法を紹介した松岡校長。今期は「稽古」「二曲三体」「シテ」といった能に秘められた方法について口伝した。

「学び」「学習」と聞いてどういったイメージをもつだろうか? 多くの人が「教育」が思い浮かぶかもしれない。いわゆる義務教育や学校教育などである。多くは「授業」のスタイルをとり「ある決まったコンテンツを上から下へ一方通行に教える」という場合が多い。

一方、イシス編集学校での学びはいわゆる「教育」ではない。「授業」ではなく「稽古」をする。この「稽古」という概念は、花伝所が世阿弥の『花伝書(風姿花伝)』に肖っているように、能の「稽古」からきている。稽古とは、「古(いにしえ)を稽(かんが)える」こと。私たちの姿やふるまいを「古来から継承されてきたもの」とみなす。

能の「稽古」では、個人が持つ曲(くせ)をフワッとしたイメージの状態そのもので捉えていく。編集工学の視点でいえば、「らしさ」や「ぽさ」のような、略図的原型状態のまま扱えるようになること目指す。

能ではそのために「型」を方法とする。能では「二曲三体」(歌・舞の二曲と老体・女体・軍体の三体)という「型」をつかって稽古をする。なぜこのような稽古をするのか。

稽古では二曲で芸の下拵えをして下敷きをつくり、三体によって応用に向かう。世阿弥は、二曲は「まねるもの」(似するもの)、三体は「うつすもの」「わたすもの」と言った。まねる、似する、うつす、わたす。ここに芸の発祥を見たのである。

世阿弥に肖るイシス編集学校における稽古も同様である。イシスの[守](基本コース)では「38の型」を用いて編集稽古をする。この型の稽古を積み重ねていくうちに、学衆(受講生)は、個々人が抱える知覚や認識のクセを自覚する。そこからより自由な編集状態の体得を目指していく。

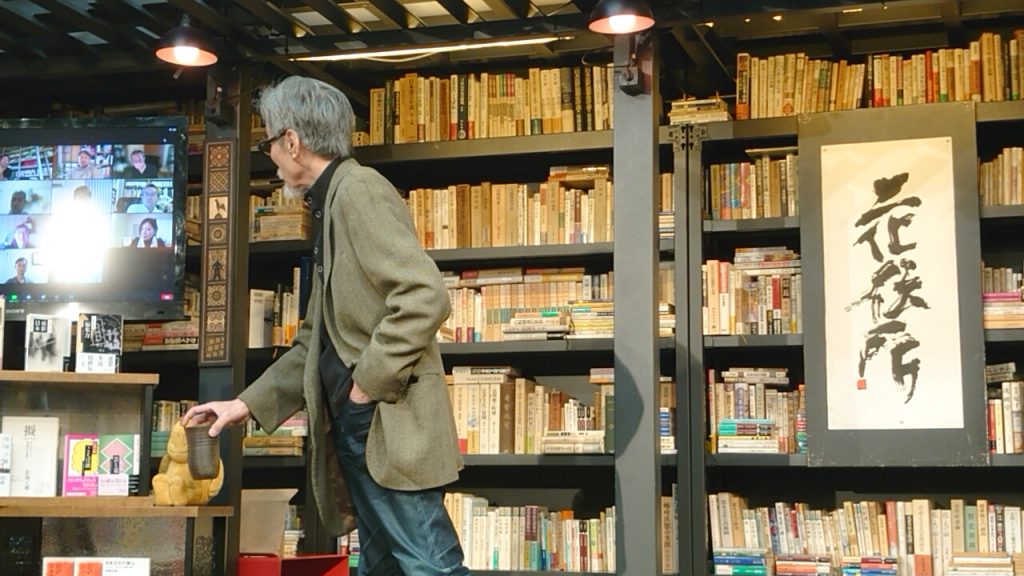

「世阿弥の方法は前代未聞で画期的」「世阿弥は認知論と知覚論をフル動員している。認知科学者が本気で世阿弥に取り組めば、世阿弥の方法はAIを超えているとひょっとしたら思うかもしれない」と世阿弥の「型」や「稽古」を絶賛する松岡校長。松岡校長はメッセージ中もZoom越しに入伝生へ声をかけ(画像)、テクニカルチームの操作音にも耳を澄ませる。一方的なメッセージではなく、常にその場の情報を知覚しつつアウトプットしていく。あたかも能の稽古を自ら体現するような振る舞いだった。

「もう一つ、非常に大事なことをいっておきます。それ(能)を見せる、伝えるということです」と松岡校長はいう。つづいて、能に秘められた格別な特徴を2つ明かした。

1.引き算をする

例えば舞台。緞帳もカラフルな照明もなく、ごくごく限られた要素しかない。「面(おもて)」を身につけるシテは「てる」「くもる」「かざす」「しおる」「(面を)きる」といった限られた所作のみが許されている。

しかし、こうした引き算ゆえに、わずかな所作によって天地をひっくり返すような変化を舞台で起こすことができる。

2.一様にしない

能や邦楽は「差異」を前提にしている。西洋音楽では一切のズレを排除するのに対し、能では西洋のような音の不一致に執着しない。むしろ差異を活かす方向に向かう。

そもそも、能で用いられる楽器自体が多様な性質を持っている。例えば小鼓は湿気を必要とするのに対し、大鼓は乾燥していないとうまく響かない。能は矛盾やズレをもともと内包しているのである。

松岡校長が最後に言及したのは、能の主役である「シテ」であった。「シテとはかつて栄華にあった人。それが今では零落とまでは言わずとも変じてしまっている。平たくいえば、かつての一番すごかった頃を忘れてしまっている存在です」(松岡)。

この「栄華」を「編集的自由状態」に置き換えて見ると、わたしたちはいくつもの制約下に置かれている。幼少期のような自由な見方を持ち続けられている人は稀有だろう。こうした状態になってしまった原因について「教育やつまらない友人との交流、余計な仕事をしすぎたことかもしれない」と松岡校長は述べる。

「江野澤のエディスト記事は素晴らしかった」(松岡校長)。江野澤由美錬成師範は、外資系マーケター時代に、西洋型のビジネス手法に違和感を持ったことがきっかけで、「方法日本」を根ざすイシス編集学校の門をくぐった。

日本における「才能」とは、欧米でいう「タレント」ではない。素材に「才」があり、それを「能」が引き出すと捉えている。

能では「二曲三体」によって、人が古来から継承してきた「才」を引き出していった。同様に、イシス編集学校は編集稽古で体得する「型」によって、その人が本来もっている見方(才)を引き出していく。編集稽古とは、それぞれの本来へ向かうための再編集行為ともいえるだろう。

花伝所とは、いうまでもなく編集コーチ「師範代」の養成所である。ここで稽古を重ねた花伝生が師範代となり、学衆がそれぞれの本来へ向かう「編集稽古」の教室を担っていく。

田中晶子花伝所長によると、38[花]の入伝生の特徴はその多彩なプロフィールにあるという。20名の多様な「才」が次々に引き出されていくプログラムが、いよいよスタートを切った。

【第38期[ISIS花伝所]関連記事】

●38[花]プレワーク 10の千夜に込められた[花伝所]の設計思想

●38[花]わかりにくさに怯まない 型と概念と問いのガイダンス

【第38期[ISIS花伝所]編集コーチ養成コース 指導陣】

校長:松岡正剛

所長:田中晶子

花目付:深谷もと佳、林朝恵

花伝師範:吉井優子、岩野範昭、中村麻人、阿久津健

錬成師範:蒔田俊介、嶋本昌子、平野しのぶ、内海太陽、江野澤由美、松永惠美子、山本ユキ、小椋加奈子

上杉公志

編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。

「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり

「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]

第87回感門之盟「感話集」(2025年3月29日)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 【87感門】感話集 物語づくしのスペシャルな1日に(司会・鈴木花絵メッセージ) 文:今井早智 […]

「講座の中で最高に面白い」吉村林頭が語る「物語の力」とは【87感門】

イシス編集学校の校長・松岡正剛が、編集工学において、「方法日本」と並んで大切にしていた方法。その一つが「物語」であり、この物語の方法を存分に浴びることができる場が、イシス編集学校の[遊]物語講座である。 「 […]

色は匂へど 散りぬるを 〜Open Perspective〜 「い」 色は何色? わけてあつめて 虹となる [用法1]わける/あつめる 2025年3月15日、桃や梅が春の到来を告 […]

第85回感門之盟(2025年3月9日@京都モダンテラス)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 春の京にて、師範代へ贈られた「ふみぐら」ーー【53破】先達文庫授与【85感門】 文:安田 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。