連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

弘法大師空海は曼荼羅を立体曼荼羅として密教の教えを具現化した。

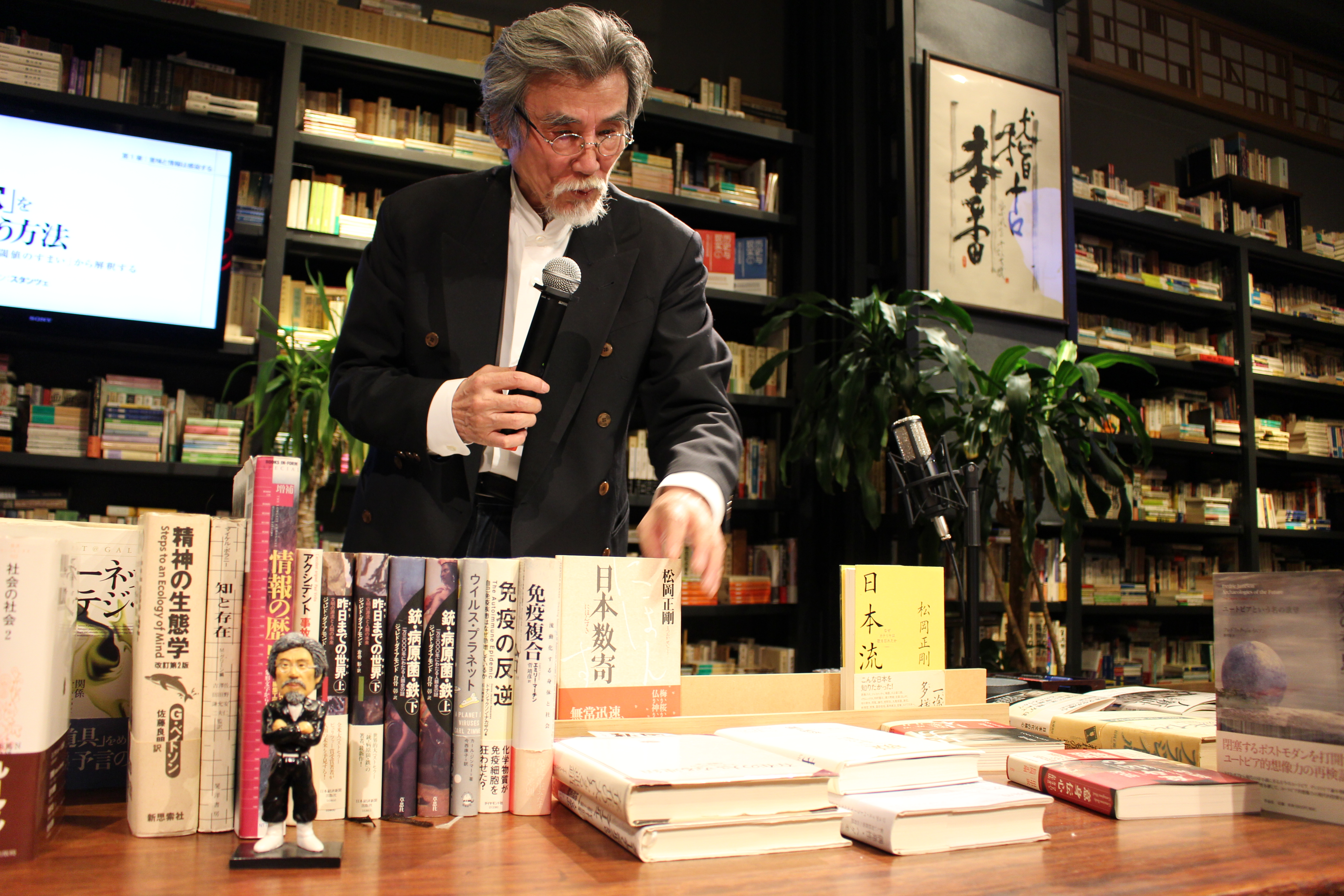

HCU最終講の本楼に現れたのは”立体千夜千冊”とも言えるような本の林立。前日リハから当日の塾長最終講義の直前まで松岡塾長自ら選書、配置、見せ方まで何度も手を入れ、「世界は書物、書物は世界」であることを本の顔、厚み、存在感とそれらの群像をもって表象した。

『孤客記 背中のない日本』(作品社)から『日本文化の核心』(講談社現代新書)に至るまでの数々の自著に加えて、ブビンガに顔を揃えたのは以下の本である。

『社会の社会1・2』 ニクラス ルーマン(法政大学出版局)

『偶発性・ヘゲモニー・普遍性』ジュディス・バトラー、エルネスト・ラクラウ、スラヴォイ・ジジェク(青土社)

『精神の生態学』グレゴリー・ベイトソン(新思索社)446夜

『知と存在』マイケル・ポランニー(晃洋書房)

『アクシデント 事故と文明』ポール・ヴィリリオ(青土社)

『昨日までの世界 上・下』ジャレド・ダイヤモンド(日経BP)

『銃・病原菌・鉄 上・下』ジャレド・ダイヤモンド(草思社)1361夜

『ウイルス・プラネット』カール・ジンマー(飛鳥新社) 1737夜

『免疫の反逆』ドナ・ジャクソン・ナカザワ(ダイヤモンド社)

『免疫複合』エミリー・マーチン(青土社)

『未来の考古学I・II』フレドリック・ジェイムソン(作品社)

『カルチュラル・ターン』フレドリック・ジェイムスン(作品社)

『反脆弱性 上・下』ナシーム・ニコラス・タレブ(ダイヤモンド社)

『人新世とは何か』クリストフ・ボヌイユ、ジャン=バティスト・フレソズ(青土社)

『存在の大いなる連鎖』アーサー・O・ラヴジョイ(晶文社) 637夜

『グーテンベルクからグーグルへ』ピーター・シリングスバーグ(慶應義塾大学出版会)

『ウェットウェア』デニス・ブレイ(早川書房)

『東工大講義 生涯を賭けるテーマをいかに選ぶか』最相葉月(ポプラ社)

危機を管理したり、排除するのではなく、小さな危機を入れておかないと免疫が反逆する。ノイズや異質である非自己(not self)を入れない限り、自己(self)はつくれない。それが免疫というシステム。

日本の社会は平均社会になり、異質を排除してきた。しかし、異質を排除することは差別となり、民主主義的にまずい。平等が重んじられ異質という見方を止めよう、異質を感じないようにしようとしてきたことに大問題がある。

稽古と本番、平時と有事を断絶するのではなく、そのあいだに分け入りながら組み合わせ、組み立てていくこと。自分の中にある非自己を大切にすること。

15期にわたり、AIDAを紡いできたHCUは次期に向けてトランスフォームするようだ。一区切りとなる最終講でリアルとオンラインのあいだを繋いでいたのは、塾長と塾生のあいだを繋いでいたのは、インターフェイスとなった本の顔たちであった。

後藤由加里

編集的先達:石内都

NARASIA、DONDENといったプロジェクト、イシスでは師範に感門司会と多岐に渡って活躍する編集プレイヤー。フレディー・マーキュリーを愛し、編集学校のグレタ・ガルボを目指す。倶楽部撮家として、ISIS編集学校Instagram(@isis_editschool)更新中!

急報!鈴木寛からの事前お題発表【6/20開催『情報の歴史21』を読む ISIS FESTA SP】

知の最前線で活躍するプロフェッショナルたちは、『情報の歴史21』をどう読んでいるのか?人類誕生から人工知能まで、人間観をゆさぶった認知革命の歴史を『情歴21』と共に駆け抜ける!ゲストは鈴木寛さんです。 急報 […]

編集工学研究所 吉村堅樹が「編集」や「編集学校」について、ミニ動画で解説をする「林頭吉村の編集解説」をイシス編集学校YouTubeで公開中です。 イシス編集学校の「イシス」とは古代エジプト […]

守破離まるわかり ー イシス編集学校コースマップ 吉村堅樹の編集解説#05

編集工学研究所 吉村堅樹が「編集」や「編集学校」について、ミニ動画で解説をする「吉村堅樹の編集解説」をイシス編集学校YouTubeで公開中です。 イシス編集学校は、武道や芸道での修行における段階「守破離 […]

極める編集の仕上げ|[守]用法4 情報の表現 ー 吉村堅樹の編集解説#04

編集工学研究所 吉村堅樹が「編集」や「編集学校」について、ミニ動画で解説をする「吉村堅樹の編集解説」をイシス編集学校YouTubeで公開中です。 [守]で編集稽古する4つの用法を林頭吉村堅樹が解説するシ […]

世界を編集する方法教えます|[守]用法3 情報の構造化 ー 吉村堅樹の編集解説#03

編集工学研究所 吉村堅樹が「編集」や「編集学校」について、ミニ動画で解説をする「吉村堅樹の編集解説」をイシス編集学校YouTubeで公開中です。 [守]で編集稽古する4つの用法を林頭吉村堅樹が解説するシ […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。