発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

「それはまるで、枕詞のような卒門式になると思います」

鈴木康代([守]学匠)は、20周年感門にて宣言した。

「いつかこのときを思い出すと、『あの場所に、あの人がいた』そう思えるはず」

ディスタンスこそが、互いのトポス性をあぶりだす。学衆は日本全土に散らばり、指導陣は数カ所の拠点に集まった感門之盟「Edit Japan 2020」。日本を編集するというテーマを体現するように、松岡校長は編集学校の4つの地域支所に書を贈った。2日目のオープニングで一斉にお披露目となった。

誇らしげに額を掲げる各地映像を見てみれば、書の顔つきはまったく異なっていた。

東北支所・未知奥連(みちのくれん)には、あおあおとしたケヤキ並木をスキップするような筆づかい。中部支所・曼名伽組(まんなかぐみ)が、反り返るシャチホコのように硬質でスタイリッシュな筆致なら、九州支所・九天玄氣組(きゅうてんげんきぐみ)は、西郷隆盛の眉を思わせるくろぐろとした生命力が満ちている。

そして、松岡校長の生まれ故郷・京都を擁する奇内花伝組(きないかでんぐみ)には、鴨川に揺れる柳のような、いちだんとたおやかで流麗な書が贈られた。松岡校長は、これらの書の制作にあたり、何パターンも書いては捨てたという。

東京・本楼で制作された書は、20周年感門前日、大阪・近畿大学ビブリオシアターに届けられた。

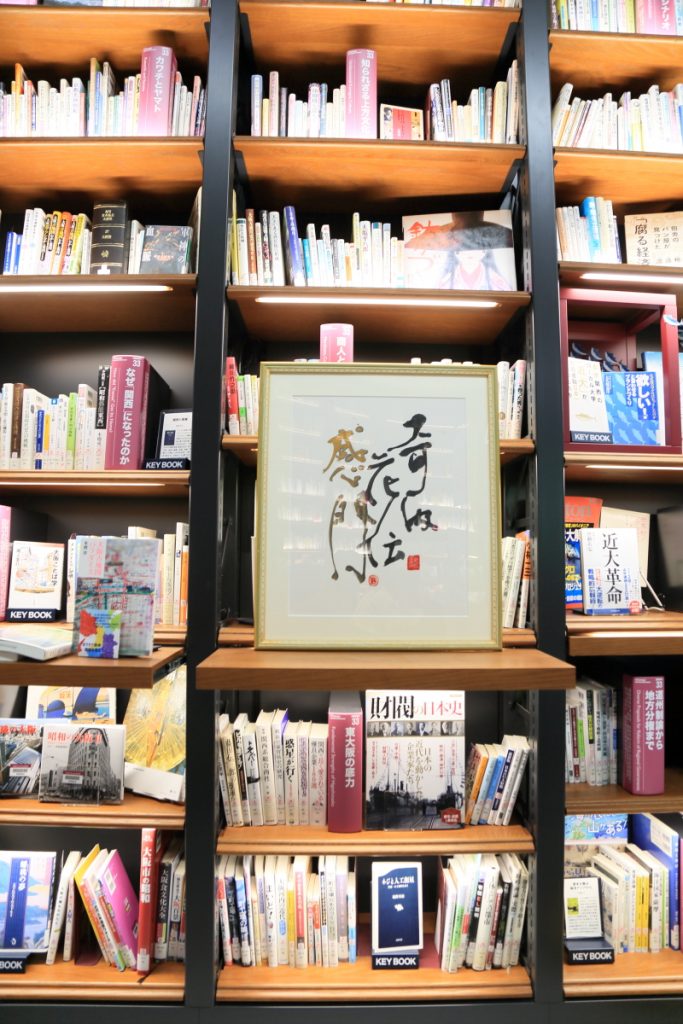

ダンボールとプチプチの十二単をそっと脱がせると、金色の額に収まったつややかな書が眠っていた。カメラマン木藤良沢は、その寝顔を見るなり、ビブリオシアター内でロケハンに繰り出した。探したのは、書が語りだす場所。

額が舞台を見つけると、墨字はぱちりと目を覚ます。金の墨汁が混ぜられた「感門」の二文字はきらっと笑う。重厚な書棚ではクラシカルに、白い螺旋階段ではモダンにと、その表情をくるくる変える。関西は、豊穣な歴史を土壌とし、色とりどりの文化が花開く土地。この書は、故きをたずね、ハイパーな将来へむかえという奇内花伝組へのしずかなる発破だった。

近畿をテーマにした1F NOAH 棚33にて

1F NOAHと2FDONDENをつなぐ螺旋階段にて

(制作風景撮影:後藤由加里、本楼にて)

(アイキャッチ写真出演:福田容子[左]、山根尚子[右])

(書撮影:木藤良沢、近畿大学ビブリオシアターにて)

梅澤奈央

編集的先達:平松洋子。ライティングよし、コミュニケーションよし、そして勇み足気味の突破力よし。イシスでも一二を争う負けん気の強さとしつこさで、講座のプロセスをメディア化するという開校以来20年手つかずだった難行を果たす。校長松岡正剛に「イシス初のジャーナリスト」と評された。

イシス編集学校メルマガ「編集ウメ子」配信中。

大澤真幸が語る、いまHyper-Editing Platform [AIDA]が必要とされる理由

Hyper-Editing Platform[AIDA]は、次世代リーダーたちが分野を超えて、新たな社会像を構想していく「知のプラットフォーム」です。編集工学研究所がお送りするリベラルアーツ・プログラムとして、20年にわ […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】もし順天堂大学現役ドクターが本気で「保健体育」の授業をしたら

編集術を使って、医学ゲームをつくる! 「MEdit Lab for ISIS」は2025夏シリーズも開講します。 そして、7月27日(日)には、順天堂大学にて特別授業を開催。 クラブ員はもちろん、どなたでもご参加いただけ […]

【ARCHIVE】人気連載「イシスの推しメン」をまとめ読み!(27人目まで)

イシス編集学校の魅力は「人」にある。校長・松岡正剛がインターネットの片隅に立ち上げたイシス編集学校は、今年で開校23年目。卒業生はのべ3万人、師範代認定者数は580名を超えた。 遊刊エディストの人気企画「イシスの推しメン […]

イシス最奥の[AIDA]こそ、編集工学の最前線?受講した本城慎之介師範代に聞くSeason5。

イシス編集学校には奥がある。最奥には、世界読書奥義伝[離]。そして、編集学校の指導陣が密かに学びつづける[AIDA]だ。 Hyper Editing Platform[AIDA]とは、編集工学研究所がプロデュースする知と […]

【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】編集術を使って、医学ゲームをつくる!?

伝説のワークショップが、多読アレゴリアでも。 2025年 春、多読アレゴリアに新クラブが誕生します。 編集の型を使って、医学ゲームをプランニングする 「MEdit Lab for ISIS」です。 ■MEd […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。