発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

本楼汁講での熱気を思い出す。

Zoomを立ち上げると感門之盟のオープニング動画が流れてきた。ギリギリ間に合ったようだ。春分の日を控えた土曜日、季節外れの寒さの中で急いで用事を済ませてからデスクのパソコンを立ち上げた。

太い縞柄のストールを首にかけた松岡校長が壁を埋め尽くす書籍を背に、穏やかな口調と情熱的な眼差しで語りかけている。本楼で圧倒的な数の本に囲まれた時の匂いを思い出す。[守]師範代のスピーチが始まる。師範代が持つハンドマイクの小刻みな振動と時折詰まる声からは試練に向き合ってきた真剣さが滲み出ている。卒門した頃のモヤモヤしていた感覚が蘇る。

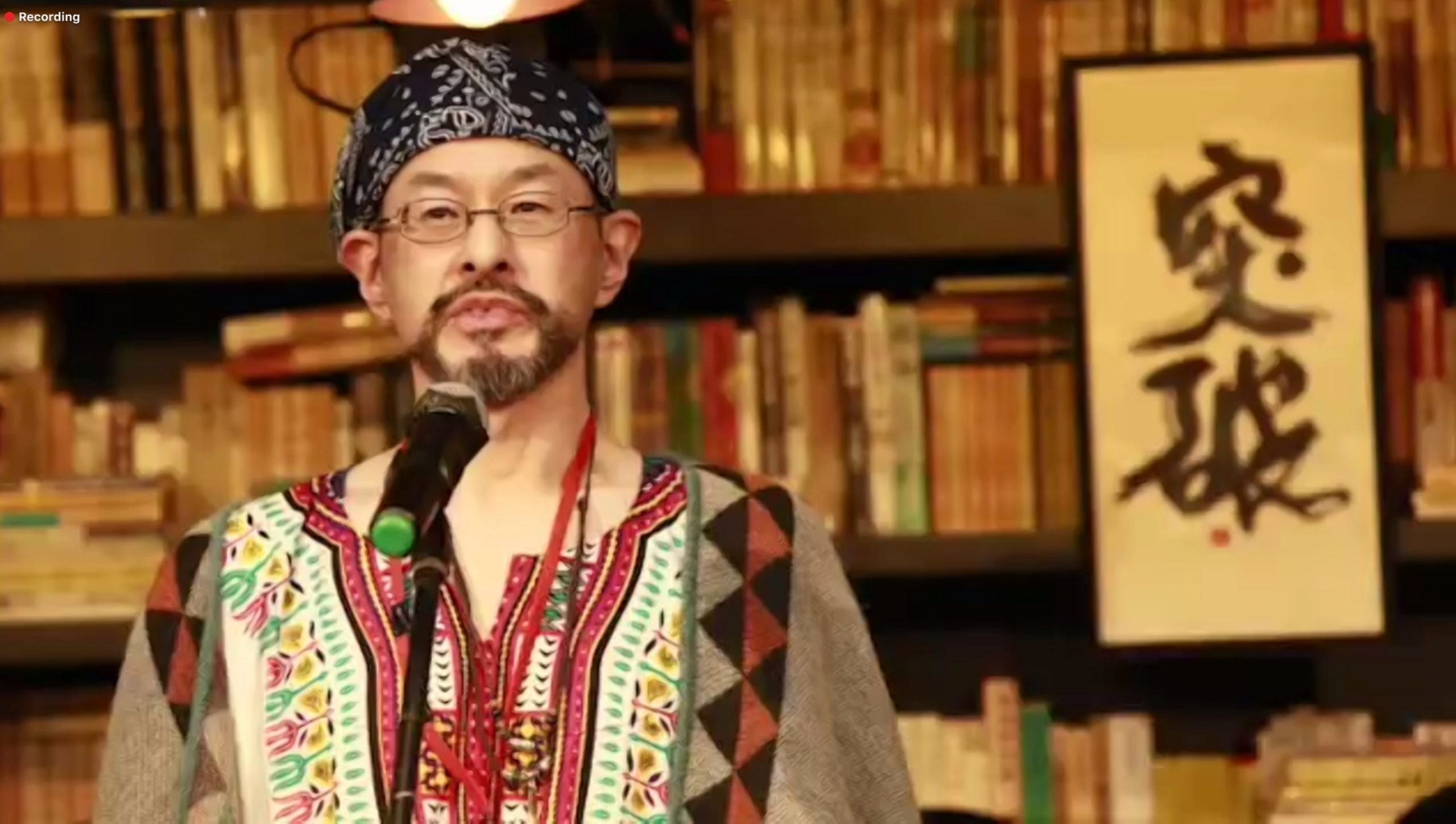

翌日はバニー師範がホワイトスーツに赤いポケットチーフという白バニーの出立で進行役を務める。あれ?と感じて自分のイメージが茶色いうさぎだったと気がついた。そして、いよいよ堀田師範代の登場。赤・緑・黄色の彩り豊かな民族衣装でステージでもひときわ映えている。贈られた『チューリングの大聖堂』を携えて嬉しさが目尻に表れている。感情を抑えた話しぶりからはかえって師範代の熱い思いが伝わってくる。自分も稽古でのやりとりを思い出し、気づくと感謝の2文字をチャットに書き込んでいた。ブレイクアウトでは破同門の顔が並び、色々と助けられた4カ月間の稽古の日々がフラッシュバックした。

▲リコールから再編集中のバニー師範

感門之盟には稽古中の様々な出来事を思い返す仕掛けがある。仕掛けに応じて思い出される場面が異なってくる。頭の中で、断片的な記憶を関連付けて、無意識にパズルを埋めようとしているかのようだ。その過程で新たな気づきを得られることも。本楼で高揚感に浸っていた汁講の時には感じなかった不思議な感覚だ。んっ!?これも編集?画面越しに参加した感門之盟。距離をおいて自分を眺めている自分、リモートでも最後まで翻弄されている自分がいた。

▲リモートから見た本楼

文・写真:畠山義秀(47[破]万事セッケン教室)

編集:師範代 堀田幸義、師範 新井陽大(47[破]万事セッケン教室)

▼番記者梅澤コメント

これほどまでに、校長メッセージを実践した記事は他にないでしょう。感門之盟初日、校長は本棚劇場をまえに「思い出すことで、編集は始まる」とおっしゃったのでした。畠山さんは「思い出す」というキーワードで、自宅のパソコンという小窓から、感門之盟当日や、今年1月30日に開催できた破合同本楼汁講のこと、そして10月11日から始まった4ヶ月の稽古のこと、さらにはご自身が卒門した当時の心境ををリコールしながら、リミックスしてくださいました。

畠山さんの記事で印象的なのは、視覚情報と嗅覚・触覚情報の融合です。「ホワイトスーツに赤いポケットチーフ」「赤・緑・黄色の彩り豊かな民族衣装」などZoomからも伝わる色情報を鮮やかに描きながら、ハンドマイクを持つ手の震えや、かつて感じた本楼の匂いなどの体感的な情報を結びつけられています。

「頭の中で、断片的な記憶を関連付けて、無意識にパズルを埋めようとしている」まさにこの発見を、この記事でも体現してくださいました。

また、堀田師範代の「写真が肝要」との指南を受けて選んだのは、教室仲間との編集を象徴した堀田師範代のお衣装。そして、校長校話直後に司会・若林牧子番匠のコメントを聞きながら感門全体をプレイバックする新井師範の真剣な表情でした。一瞬の心の動きを、見事に射止めた畠山さんのハンターっぷりには、新井師範も「あのとき私はこんな表情をしていたのか……」と予期せぬ発見があった模様。画面越しでもイシスに翻弄されたあの1日の体験がここに、結晶化しました。

エディスト編集部

編集的先達:松岡正剛

「あいだのコミュニケーター」松原朋子、「進化するMr.オネスティ」上杉公志、「職人肌のレモンガール」梅澤奈央、「レディ・フォト&スーパーマネジャー」後藤由加里、「国語するイシスの至宝」川野貴志、「天性のメディアスター」金宗代副編集長、「諧謔と変節の必殺仕掛人」吉村堅樹編集長。エディスト編集部七人組の顔ぶれ。

イシス編集学校で予定されている毎月の活動をご案内する短信「イシスDO-SAY(ドウ-セイ)」。 梅雨があけた地域も出てきました、いよいよ日本列島に夏到来ですね!イシス編集学校でも熱い夏が始まります。7月のス […]

編集部が選ぶ2025年5月に公開した注目のイチオシ記事9選+α

公開されるエディスト記事は、毎月30本以上!エディスト編集部メンバー&ゲスト選者たちが厳選した、注目の”推しキジ” をお届けしています。見逃した方はぜひこちらの記事でキャッチアップを。 今回は、2025年5月に公開さ […]

田中優子の酒上夕書斎|第二夕『S/Z バルザック『サラジーヌ』の構造分析』ロラン・バルト(2025年6月24日)

学長 田中優子が一冊の本をナビゲートするYouTube LIVE番組「酒上夕書斎(さけのうえのゆうしょさい」。書物に囲まれた空間で、毎月月末火曜日の夕方に、大好きなワインを片手に自身の読書遍歴を交えながら語 […]

イシス編集学校のアドバイザリー・ボード「ISIS co-mission」(イシス・コミッション)に名を連ねる9名のコミッション・メンバーたちが、いつどこで何をするのか、編集的活動、耳寄りニュースなど、予定されている動静を […]

田中優子の酒上夕書斎|第一夕『普賢』石川淳(2025年5月27日)

学長 田中優子が一冊の本をナビゲートするYouTube LIVE番組「酒上夕書斎(さけのうえのゆうしょさい」。書物に囲まれた空間で、毎月月末火曜日の夕方に、大好きなワインを片手に自身の読書遍歴を交えながら語 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。