発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

多読ジム、読衆インタビュー第二弾(第一弾はこちら)。season01からトレーニングに邁進中のゴールドメンバー。ジムの扉を開いたきっかけは、息子さんが通う学校だったという。

―――――――――――――――――――――――――――――

椿和恵さん(season05スタジオNOTES)神奈川県在住、season01から参加

【独読から多読、継続はチカラなり】

編集学校との出会いは、息子が通う高校の図書館主催で行われていた読み書き講座【OBI-1】に保護者参加し、リコメンド文を帯にしたのが楽しかったから。

そんな講座を再体験してみたかったからというのが受講理由だという。目次読書、三冊屋、先達文庫などの読書ツールには、読みを広げつつ深める

秘密がある気がしていた。そんな矢先、多読ジムの受講案内をみて、継続型の読み書き講座であること、自分のペースで独習かつ、時々共読する流れに乗ると、結果的に多読ができるのではないかと申込みした。

読書は一人でするものだけれど、時々共読する人がいて感動を分かち合えるという不思議な講座です。

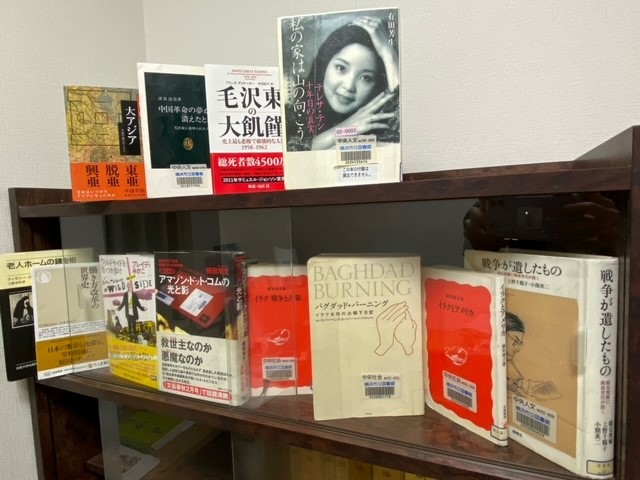

画像:season04ブッククエストお題より、椿さんが選んだ12冊をリアル本棚に設えた。

一番印象に残った本は『私の家は山の向こう』のテレサ・テン。そこで、テレサを中央に配置し、上段に中国・台湾の歴史と民衆の想いの詰まった本を並べ、左側にAmazonや介護施設で働く労働者(日米英)についてのルポルタージュの本を、右側にイラク戦争の政治的背景とイラク市民から見た戦争の本を並べました。

本棚を見る人の視線がテレサに集まるようにし、アジア発でテレサに各国の近現代史を教えてもらうような構図にしました。

写真と一緒に読んだ記憶がよみがえるように、願わくば内容も蘇るように、秋の本棚の記憶として。

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

【増岡麻子冊師からのメッセージ】

多読ジムがスタートした2020年1月。椿さんは、右も左も分からぬまま生まれた<スタジオこんれん>を訪れてくれました。当初のスタジオメンバーには、木村月匠をはじめ、編集学校の先輩たちがずらり。肩を並べて読み書きをするのは不安も大きかったことでしょう。しかし、真摯なトレーニングは次第に輝き、加速しました。season04でスタジオこんれんで再会したときには本選びから、マーキング、知文のトレーニングまで自分のペースを保ちつつ、仲間の読み書きもインプットする懐の深さに頼りっぱなしの3カ月でした。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

多読ジム season06 春は2021年4月12日(月)スタートです。

申込締め切り3月31日(水) 申込はこちらから

https://es.isis.ne.jp/gym

増岡麻子

編集的先達:野沢尚。リビングデザインセンターOZONEでは展示に、情報工場では書評に編集力を活かす。趣味はぬか漬け。野望は菊地成孔を本楼DJに呼ぶ。惚れっぽく意固地なサーチスト。

【5月22日参加募集中!】ISIS FESTA SP多読アレゴリア・武邑光裕篇 「記憶の地図と書物の新世紀」~21世紀のアルスとムネモシュネアトラスへ~

現代において、生成AIの進化は、私たちの記憶のあり方に大きな変化をもたらしつつある。中世以降、「記憶術」は記憶に場とイメージを刻み込み、個人の内的世界を構築するアルス(技術)であったのに対し、生成AIデバ […]

SUMMARY 私たちが食べてきたものとは何か。思い返すとそこには過ごしてきた日々の記憶がつき纏う。例えばおやつには家族や友人とのエピソードが潜んでいて、おやつを前にすると誰もが子どもの表情に戻る。小川糸が紡ぐ生死が混 […]

【三冊筋プレス】ブルーとイエローのプロジェクション(増岡麻子)

それは「うつ」だろうか ロシアのウクライナ侵攻、安倍晋三元首相銃撃事件、2022年は悲惨な事件や事故、戦争の映像を多く目にした一年だった。否応なしに目に入ってくる悲惨な場面に心が疲弊した人も多く、私 […]

本から本へ、未知へ誘う「物語講座」&「多読ジム」【79感門】

感門之盟の終盤、P1グランプリの熱も冷めやらない中、木村久美子月匠が、秋に始まる【物語講座】と【多読ジム】を紹介した。 このふたつのコースは守・破の集大成ともいえる。「師範、師範代経験者にこそ受講して、共に […]

<多読ジム>Season10・春の三冊筋のテーマは「男と女の三冊」。今季のCASTは中原洋子、小路千広、松井路代、若林信克、増岡麻子、細田陽子の面々だ。男と女といえば、やはり物語。ギリシア神話、シェイクスピア、メリメ、ド […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。