私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

[破]は、世の中とともに揺れる

2019年は「ONE TEAM」「タピる」「令和」、

2020年は「3密」「鬼滅の刃」「オンライン◯◯」、

2021年は「リアル二刀流/ショータイム」「Z世代」「うっせぇわ」。

直近3年の『新語・流行語大賞』の大賞及びノミネートの一部である。2019年から一転、2020年はコロナ・パンデミックの影響を色濃く感じる「3密」や「オンライン〇〇」が選ばれている。コロナによるオンライン生活が定着した2021年には、初のデジタルネイティブである「Z世代」がノミネートした。

時世や現況が反映されるのは流行語だけではない。2022年春に開講した48[破]のアリスとテレス賞「セイゴオ知文術」の人気課題本もその一つ。昨秋開講の47[破]まで人気だった『悪童日記』『オリガ・モリソヴナの反語法』が同時にランキングから外れた。この2冊に共通するキーワードは「ロシア」。2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻のニュースが今日も飛び交う中、こうした課題本を扱うのは学衆にとっては荷が重く、二の足を踏んでしまった結果かもしれない。

本楼(東京・豪徳寺)では破の伝習座にふさわしいしつらえが随所になされている。本棚には『悪童日記』『オリガ・モリソヴナの反語法』『フラジャイル』などのセイゴオ知文術の課題本の横に、3Dプリンタによる松岡校長フィギュアが寄り添う。

「受容」とは「よき読み手であること」

今回のレポートで、師範代のみなさんからの言葉で最も多かったのが「受容」でした。

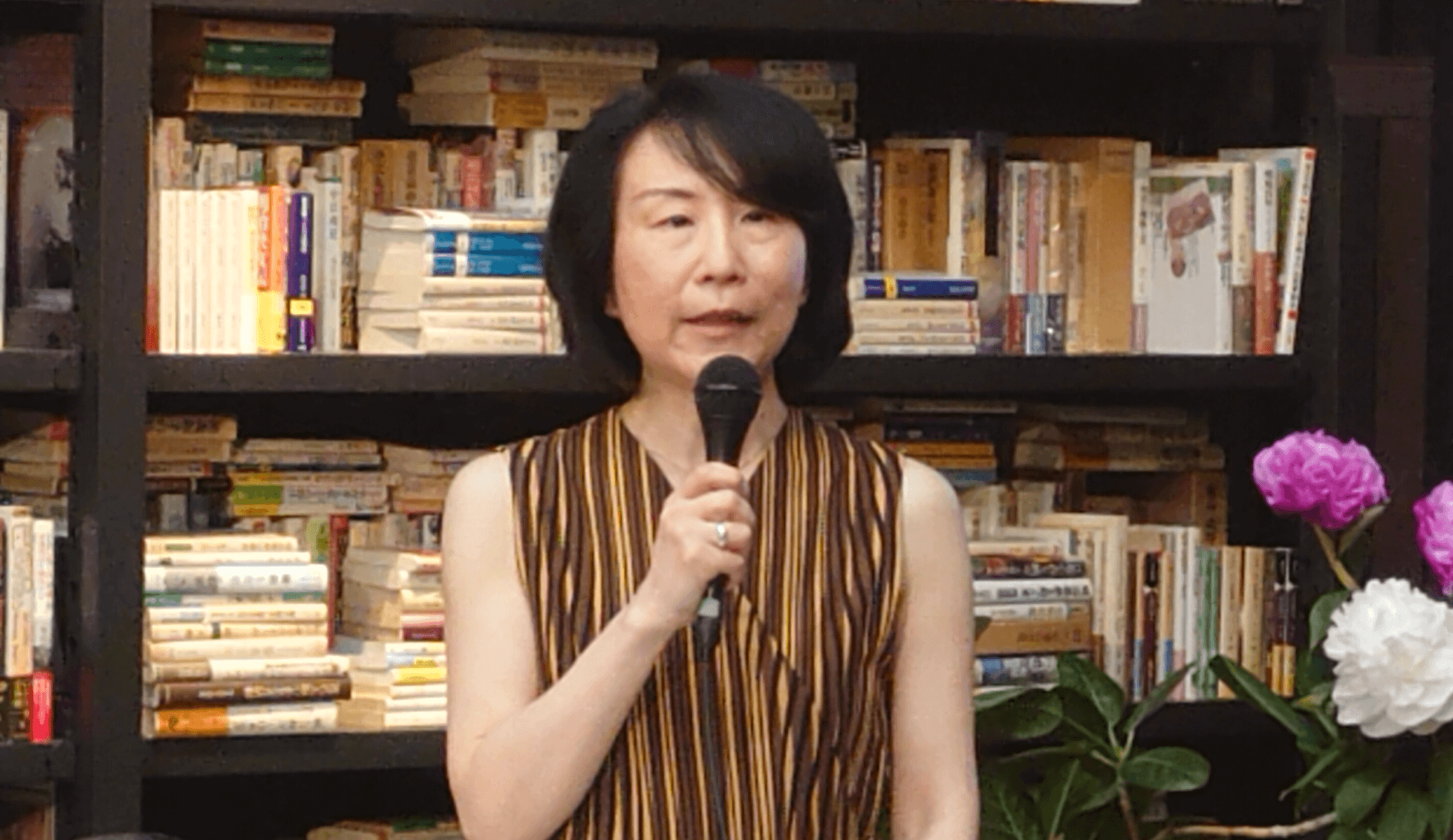

2022年5月28日の48[破]伝習座で原田淳子学匠はこう語りはじめた(伝習座に先立ち、師範代は稽古のこれまでとこれからについてレポートを提出をしている)。

破の稽古において、学衆は世の中のメディアに真正面から編集稽古に打ち込む。このメディアとは、書籍(セイゴオ知文術・クロニクル編集術)、映画(物語編集術)、ミュージアムや千夜千冊(プランニング編集術)などである。

学衆の多くは、このようなメディアとともに稽古を進めるうちに、自己や世界の見方や捉え方が変化していく。この新しい世界観とのであいにときめく学衆がいる一方で、戸惑い悩み、それを教室や勧学会に吐露することもある。破の師範代が「受容」を挙げたのは、そうした学衆の見方の変化も含めて受け止めたいという師範代の切実ゆえだろう。

「受容」は指南の要素の一つであるものの、単に「受容」と抽象的な印象にとらえるだけでなく、もう一歩進むための言いかえが必要になる。原田学匠はその一例として、次のような言いかえを自ら提案する。

「受容する」とは「よき読み手である」ことではないでしょうか。よき読み手のモデルには松岡校長がいます。

学衆が稽古に夢中になる原動力の一つに、「師範代がこれほど自分の回答を深く読み込んだうえで指南を届けていること」への感動がある。学衆の回答への「よき読み手」となった指南は、編集をますます加速させていく。

「私がとっても好きな千夜があって」と原田学匠が「よき読み手」としての松岡校長として紹介したのが、1462夜 御中虫『関揺れる』の一節である。

前夜に御中虫(おなか・むし)の『関揺れる』(邑書林)をちょっと紹介したところ、やたらに反響があった。そこへ「揺れる関」本人から一冊の句集が届いた。メッセージがついていて、こうあった。

「千夜千冊・番外録1461夜にて御中虫『関揺れる』を取り上げていただきありがとうございました。モデルにされた関悦史です。自分でも被災を詠んだ者としては虫さんの作でのみ知られるというのももどかしく、失礼を省みず本を送らせていただきます」。この言葉、なんだか温まったので、さっそく簡潔な礼状を書いた。

千夜千冊 1462夜 御中虫『関揺れる』より

「著者の本を語り直す」「著者の書きぶりも読み込んで紹介する」「楽しみながら読んでいるその様子ごと言葉にする」「礼節をもって伝える」。どれも原田学匠が校長の千夜千冊から見抜いた「よき読み手」のモデルである。

原田学匠は「取りあげられた著者にとって、千夜千冊はものすごく嬉しい指南のようなもののはず。私たちは『よき読み手』となるために、松岡校長から学び擬いていきましょう」と締めくくった。

1800夜目前の1799夜では、BS-TBSで放映中の「関口宏の一番新しい古代史」で松岡校長は、共演する歴史学者の吉村武彦さんの『ヤマト王権』を取り上げている。この一夜も松岡校長の「よき読み手」としてのモデルである。

今日の伝習座では、師範代との問感応答返、物語編集術・プランニング編集術レクチャー、松岡校長による『知の編集工学』の校長校話などを予定している。なお、他講座の指導陣の他、一部[破]学衆もオンラインでオブザーブをする。

上杉公志

編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。

「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり

「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]

第87回感門之盟「感話集」(2025年3月29日)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 【87感門】感話集 物語づくしのスペシャルな1日に(司会・鈴木花絵メッセージ) 文:今井早智 […]

「講座の中で最高に面白い」吉村林頭が語る「物語の力」とは【87感門】

イシス編集学校の校長・松岡正剛が、編集工学において、「方法日本」と並んで大切にしていた方法。その一つが「物語」であり、この物語の方法を存分に浴びることができる場が、イシス編集学校の[遊]物語講座である。 「 […]

色は匂へど 散りぬるを 〜Open Perspective〜 「い」 色は何色? わけてあつめて 虹となる [用法1]わける/あつめる 2025年3月15日、桃や梅が春の到来を告 […]

第85回感門之盟(2025年3月9日@京都モダンテラス)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 春の京にて、師範代へ贈られた「ふみぐら」ーー【53破】先達文庫授与【85感門】 文:安田 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。