発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

輪読座は、日本の古典や哲学をテーマにした読書講座である。2013年のスタート以来、『古事記』『日本書紀』『万葉集』のような古典から、西田幾太郎、折口信夫、井筒俊彦などの著作を、各テーマにつき半年(月1回/全6回)をかけて輪読してきた。

「柳田國男を読む」と題した今期は、全31巻の『定本柳田國男集』から『菅江真澄』『山民の生活』『標準語と方言』『巫女考』『山東民譚集』をはじめとする著作を扱ってきた。「読衆」と呼ばれる参加者は、輪読した著作について、一枚の紙へのアウトプットが求められる(提出は任意)。

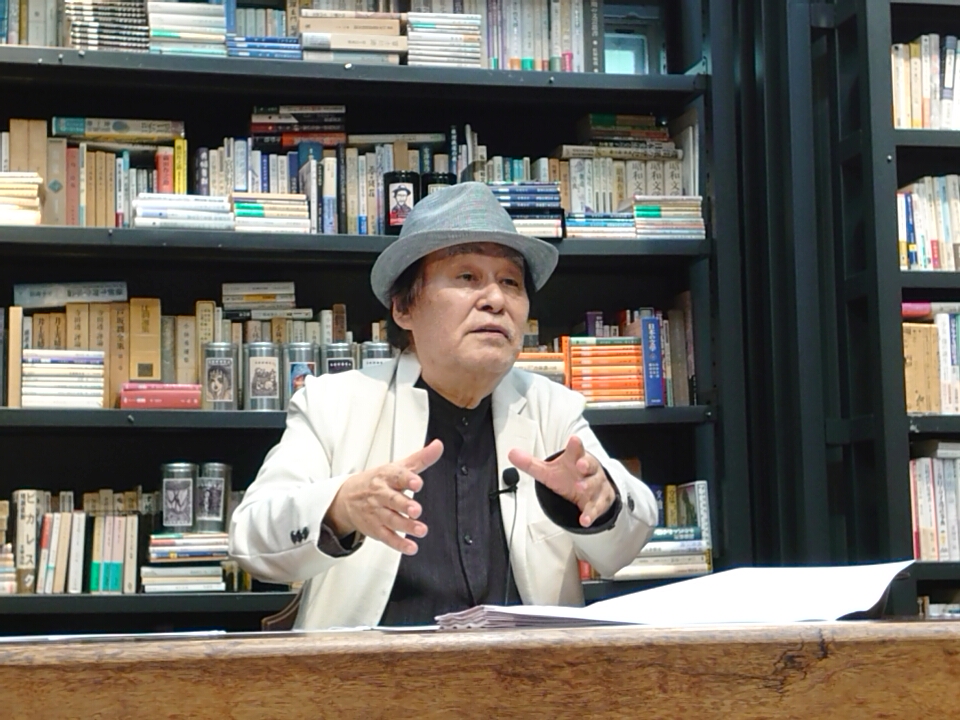

このように、読衆は単なるインプットだけでなく見方づけ加えたアウトプットが求められるわけだが、その際の手がかりとなるのが座をナビゲーションする輪読師バジラ高橋による「図象」である。「図象(ずしょう)」とは、高橋が構成した”概念曼荼羅”というべきシェーマ群で、前提となる基礎情報や時代背景を高橋の見方で編集したものである。著作の輪読に先立ち、1時間ほどをかけて図象の解説を高橋自らが行う。

松岡正剛校長も『記憶術と書物』の千夜千冊(1314夜)の中で「ぼくは読書においては、今後はおそらく『共読』こそが重要な作業になると、先だっての『多読術』(ちくまプリマー新書)にも強調しておいた」と記しているように、読衆は高橋や他の読衆との「輪読」と「共読」という、2つの「読」をつうじて相互に学びを深めていく。

こうした2つの「読」からうまれた読衆のアウトプットを紹介する。

こちらは「口承文芸への拡張」と題した第4輪を図解した阿曽祐子読衆の図象。

柳田は、災害や一揆ような有事ばかりが文字にされていないことに疑問を抱き、ポール・セビヨらの民俗学者のモデルに、民間伝承の採集・保存・比較・整理の方法を見出していく。

「最初は政治や経済側から入っていって柳田が農村や方言、口承文芸などに反転していくようなアプローチを描きたかった」という阿曽読衆は、「都市と農村」「標準語と方言」「記録と口承文芸」などを比較しつつ國民俗学を創始した柳田の足取りをトレースしつつ、柳田の重視したポイントを「立ち位置」「共通のメトリック」「名づけへのこだわり」と三位一体で見方づけをした。

上図は、松井路代読衆による第五輪についての図象である。

この回でバジラは、輪読に先立ち「近代神道の系譜」と「日本近代女性史」を緻密に図象し、明治以降の神道のクロニクルと、近代女性が社会へ及ぼした影響を明らかにした。

松井読衆の図象にはいつも「問い」が満ちている。

「柳田の思想における『家制度』とは何か? 家制度=人を抑圧する暗い印象があったが、柳田が記録した賃金によらない大家・名子の保護・賦役関係などは、日本の本来として振り返ってみる必要がある」「衣食住のうち、衣だけは個別で食住は共同であったという大家族制度も気になる」「玉依姫や女性に関するシソーラス若い嫁が死ぬという昔話に何が隠されているのか」など。

こうした問いによって新しい「見方づけ」がうまれ、そこから図象を構成していった。

***

10月からの輪読座のテーマは「道元」である。松岡校長が千夜千冊エディション『本から本へ』第1章の冒頭に選んだ、あの道元(988夜)である。

「1200年、曹洞宗の開祖である道元は京都で貴族の子としてうまれた。鎌倉との戦争で焼け野原になった生まれ故郷を後にし北宋へ向かったが、文化の絶頂にあった北宋の崩壊を目の当たりにする。その様をみて、日本の立て直しを図った。コロナパンデミックで世界的が混迷の最中にある今こそ、道元の方法を学ぶべきである。」(バジラ高橋)

講座詳細は近日中に公開予定。

上杉公志

編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。

「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり

「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]

第87回感門之盟「感話集」(2025年3月29日)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 【87感門】感話集 物語づくしのスペシャルな1日に(司会・鈴木花絵メッセージ) 文:今井早智 […]

「講座の中で最高に面白い」吉村林頭が語る「物語の力」とは【87感門】

イシス編集学校の校長・松岡正剛が、編集工学において、「方法日本」と並んで大切にしていた方法。その一つが「物語」であり、この物語の方法を存分に浴びることができる場が、イシス編集学校の[遊]物語講座である。 「 […]

色は匂へど 散りぬるを 〜Open Perspective〜 「い」 色は何色? わけてあつめて 虹となる [用法1]わける/あつめる 2025年3月15日、桃や梅が春の到来を告 […]

第85回感門之盟(2025年3月9日@京都モダンテラス)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 春の京にて、師範代へ贈られた「ふみぐら」ーー【53破】先達文庫授与【85感門】 文:安田 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。