私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

何カ月か前、松岡校長に「米川、最近好調だよね。エディストに記事を書いているのが要因なの?」と尋ねられたことがありました。

その時点では、僕は全然ピンと来ていませんでした。そもそも自分が好調だという自覚自体がありませんでした。でも、いま振り返ると、たぶん校長のおっしゃるとおりなんです。僕は遊刊エディストで「芝居と読書と千の夜」という連載の場をいただいていますが、そこに文章を書くことで、たしかに精神的な好調を得ています。

その理由が、実は1784夜 ゴットフリート・ベーム『図像の哲学』と関係している、という話をします。

演劇ビルトを言葉にしようとしてきた

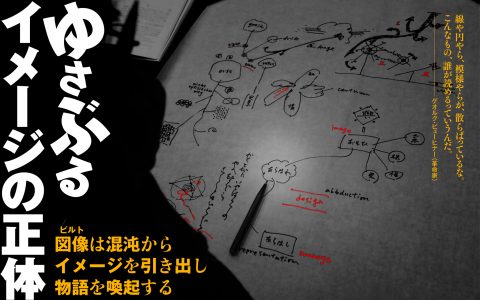

「芝居と読書と千の夜」では、舞台と千夜千冊と本を交えながら文章を書いています。1784夜の言葉を借りると、僕はこの場で「演劇ビルトの言語化」をしてきました。

たとえば、この記事では『ゴドーを待ちながら』の内容には軽く触れただけでした。じゃあ何をしているかといえば、千夜千冊や『花鳥風月の科学』を援用しながら、多田淳之介さん演出『ゴドーを待ちながら』のある一つのシーンのビルトから、僕が受け取った意味を書きました。

この記事では、『『未練の幽霊と怪物』の上演の幽霊』というオンライン配信演劇の手法に注目し、「舞台に見立てたカフェのテーブル」というビルトから得た意味を書いています。

僕はこんなふうにして、演劇人の皆さんがどのようにビルトに注目し、ビルトをどう扱っているかを言葉にしようとしてきました。

僕の春は1月に到来する

演劇ビルトを言語化すると、なぜ僕の調子が良くなるのか。その説明はちょっと長くなります。遠回りのようですが、プライベートの話を挟みます。

僕が懲りることなく、毎年コントのように妻と交わす定型の会話があります。

僕「あ、春が来た」

妻「また出た。まだだから。春じゃないから」

僕「いや、今日から春だね」

妻「はいはい」

それほど珍しくない会話に見えるかもしれません。ただ、僕が「春が来た」と言い出すのは、だいたい1月20日前後です(※東京です)。早いときは正月明けの10日くらいに言い始めます。こうなると、ちょっと普通じゃないでしょう。冗談の意図はまったくありません。僕は本気で、1月中~下旬から春だと思って生きています。

気温は一切関係ありません。春の基準は「春っぽい風が吹いているかどうか」です。冬の風と春の風は、吹き方が違うのです。どれだけ寒くても春めいた風を感じ取ったら、僕にとってはそこから春です。2月にずれ込むこともありますが、例年は1月中~下旬から、東京には冷たい春風が吹き始めます。

アンテ・フェストゥム的

精神科医の木村敏さんは、こうした性向を「アンテ・フェストゥム的(前夜祭的)」と呼びました。『時間と自己』(中公新書)などに詳しく書いています。アンテ・フェストゥム的とは、「未来の可能性を先取りすることによって、いわば未来の先を越すという仕方で自己実現を達成しようとする」ことを指します。祭りが始まる前から、祭りの気配や兆候を感じ取り、「祭りだ祭りだ!」と一人で祭りを始めてしまうような性質です。僕の「春が来た」は、まさに当てはまるでしょう。僕はアンテ・フェストゥム的な意識の持ち主です。

木村敏さんによれば、アンテ・フェストゥム的な意識や行動は、統合失調症(分裂病)に親和性があります。実感的によくわかります。実際、僕はおそらく若いときに統合失調症になりかけました。中井久夫さんの『世に棲む患者』(ちくま学芸文庫)や岡田尊司さんの『統合失調症』(PHP新書)などを読むと、僕には「春が来た」以外にも思い当たる節が山ほどあります。

なお、アンテ・フェストゥム的な気質自体は、別に病気ではありません。中井久夫さんは『分裂病と人類』(東京大学出版会)で、狩猟民・ブッシュマンの兆候的能力の高さに驚いています。ブッシュマンはちょっとした兆候にも極めて敏感で、たとえば三日前に通ったカモシカの足跡を乾いた石の上に認知します。狩猟採集民にとって、アンテ・フェストゥム的意識はむしろ生き残るうえで有利な資質なんですね。しかし、それが現代社会では統合失調症の要因になりうるわけです。

ビルトを言語化すると心が整理される

僕のような者には、1784夜に書かれていることは、ある意味ではわかりすぎるくらいわかります。アンテ・フェストゥム的な人間は、ビルトから意味を感じ取るのが得意だからです。むしろ、ビルトから意味を取りすぎることに注意しなくてはなりません。意味を感じすぎると、やがて「世界から監視されている」といった妄想に取り憑かれかねないからです。意味の過剰さが統合失調症へとつながっていくんですね。

ただ一方で、自分が感じ取った「ビルトの言語化」は、これまで特にしてきませんでした。2008年頃まではTwitterに観劇日記を書いていましたが、それも止めて久しく、以降は何らアウトプットをしていませんでした。年間何十本もの演劇を見ながら、そこから得たビルトは澱のように心に貯めたままにしていたわけです。

そこにたまたま「芝居と読書と千の夜」というチャンスをいただいて、演劇ビルトの言語化をし始めました。そうしたら、心が整理されるような感覚を得られたんです。書きつづけてきた最近では、ビルトや周辺情報から意味を受け取る方法に多少熟達し、情報を意味に変換するフィルターがより良く調整されてきた、というような気すらしています。僕のアンテ・フェストゥム的意識が、少しずつ世界に馴染んできたのではないか、という感触もあります。おおげさに言うと、僕はエディスト記事をメディアとして世界に開いたのだと思います。

かくして、僕はエディストで記事を書くことで、精神的な調子が良くなっている。少なくともそんな感じがしています。

今回は、僕の精神的特性のために偏った視点からの案内になりました。僕が皆さんに言えるのは、写真でも絵画でも音楽でも演劇でもなんでもかまわないのですが、ビルトから得た意味を言語化するのは、楽しくて気持ちよくて、おそらく精神的に良いことだ、ということです。ぜひお試しあれ。

米川青馬

編集的先達:フランツ・カフカ。ふだんはライター。号は云亭(うんてい)。趣味は観劇。最近は劇場だけでなく 区民農園にも通う。好物は納豆とスイーツ。道産子なので雪の日に傘はささない。

♪♪♪今日の舞台♪♪♪ 踊り部 田中泯 「外は、良寛。」 田中泯さんの踊りには、「いまここの生」を感じました。松岡正剛さんの『外は、良寛。』(講談社文芸文庫)のフラジリティには撃たれ、杉本博司さんの設えに […]

庵主・田中優子が「アワセとムスビ」で歴史を展く【間庵/講1速報】

2022年7月24日、「間庵」が開座した。庵主は、江戸文化研究家であり、松岡の盟友でもある田中優子さんだ。間庵は田中庵主が中心となり、リアル参加者の「間衆」とともに松岡正剛座長の「方法日本」を解読、継承、実践し、編集工 […]

【AIDA】リアルが持っている代替不可能な感覚情報がAIDAで鮮明になった<武邑光裕さんインタビュー>

メディア美学者・武邑光裕さんは、1980年代よりメディア論を講じ、インターネットやVRの黎明期、現代のソーシャルメディアからAIにいたるまでデジタル社会環境を長く研究する専門家だ。ドイツ・ベルリンを中心としたヨーロッパ […]

【AIDA】AIDAでは抽象度の高い議論と身の回りの話が無理なくつながる<村井純さんインタビュ―>

村井純さんは「日本のインターネットの父」である。村井さんが慶應義塾大学/東京工業大学間でコンピュータをネットワークでつなげたのが、日本のインターネットの誕生と言われている。その後も、黎明期からインターネットの技術基盤づ […]

「学校教育ができないことばかり実現している学校ですね」田中優子先生のエール!【78感門】

皆さん、まことにおめでとうございます。今日は、法政大学総長時代に卒業式で着ていた着物でまいりました。 2日目の冒頭は、田中優子先生の挨拶で始まった。優子先生は守・破・離をコンプリートし、今回は物語講座1 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。