-

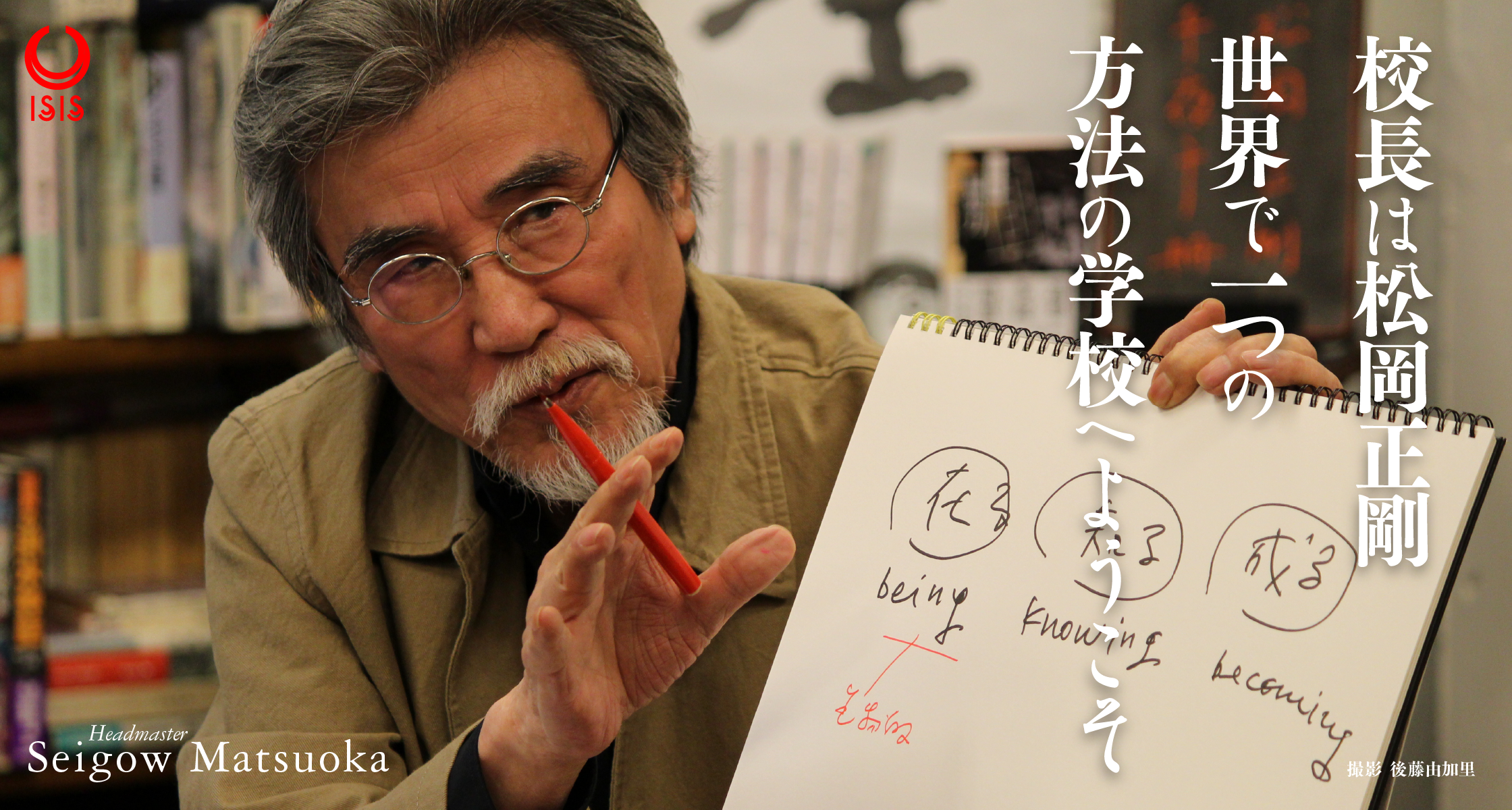

マンガのスコアの創り方

- 2022/01/06(木)09:22

-

エディスト読者のみなさま 新年あけましておめでとうございます。

本年も、引き続き「マンガのスコア」の連載を続けさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

さて、今回は新春特別企画ということで、「マンガのスコア」制作の舞台裏をご紹介することになりました。

思えば、この連載を始めてから、はや一年10ヶ月。

なんだかずっと非日常的な生活が続いていて、一人で特殊な編集稽古をしている気分です。守・破・離につづく二年間のスパルタコース。なんなんだこれは。

■次々と破られるルール

そもそも連載の発端は、高橋秀元先生の輪読座を受講していたことに始まります。

宿題の図解をコマ割りマンガで提出したところ、吉村林頭が面白がってくれ、新しく始まる「遊刊エディスト」でマンガを描いてもらいましょう、ということで執筆メンバーに加えていただきました。

その後、いろいろ紆余曲折の末、近畿大学DONDENの一角にあるLEGEND50のマンガ家の模写をする、という企画に落ち着いた経緯については昨年のインタビュー記事に書かれているとおりです。

連載開始当初は、ほんとに自分に絵が描けるのか不安がありました。

なにしろ、昔、マンガの真似事のようなものを描いていたとはいえ、かれこれ10~20年ペンを握っておらず、自分がどの程度の絵が描けるのかもわからなかったのです。

これから50人分の模写をすると考えただけで気が遠くなり、とにかく最初の頃は、どうやって誤魔化せばいいかしか考えていませんでした。

ともかく最初に決めた方針は、

① サインペンで荒いタッチでサラッと描く。

② ベタも使わず斜線で済ます。

③ 定規は使わない。

④ トータルで小一時間以内に仕上げる。

――といったものでした。

とにかく本気で描いてませんよ、30%ぐらいの出力で描いてますよ、ということを全力でアピールしようとしていたのです。

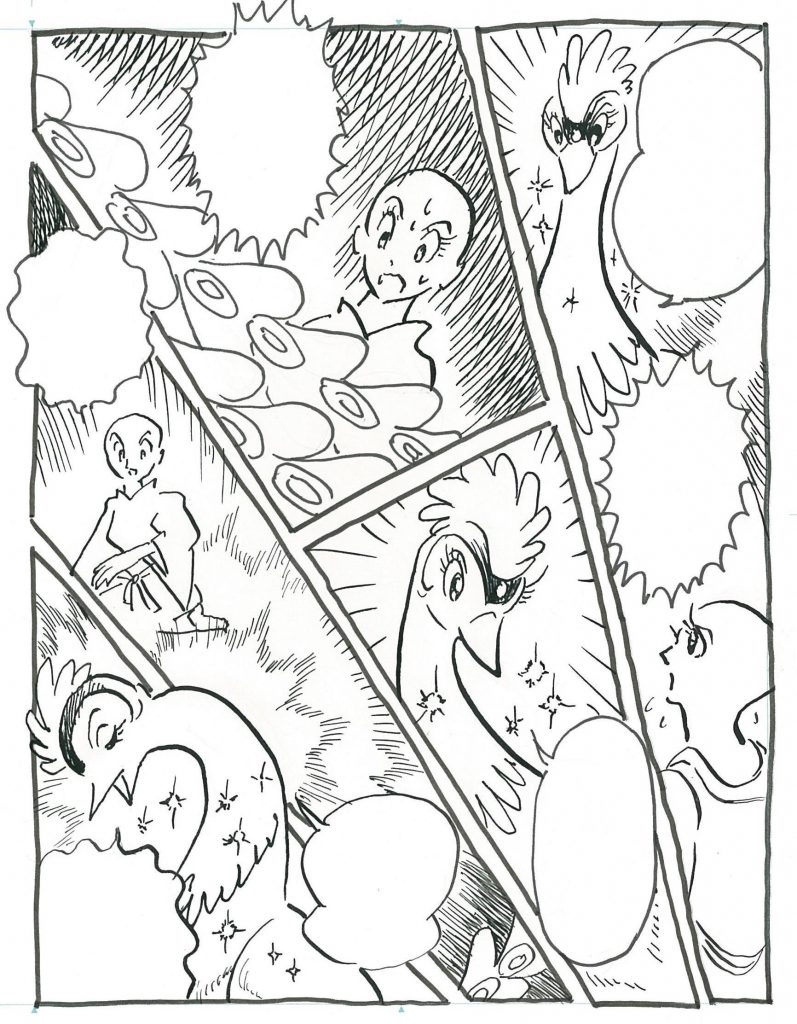

第一弾として描いた、こちらの手塚治虫の模写を見ていただければ、当初の方針がわかっていただけるかと思います。

これでも、自分で想定していた以上にマトモに描いてしまい、ちょっとマズイなと思ったものです。

今見ると、だいぶざっくりした描き方ですが、火の鳥の顔をサインペンで描くのに抵抗を感じ、少しだけ、つけペンを使うことにしました。ところが、いざ、つけペンを手に取ってしまうと止まらなくなり、結局半分近く、つけペンで描いてしまいます。ルール①は、さっそく破棄されてしまいました。

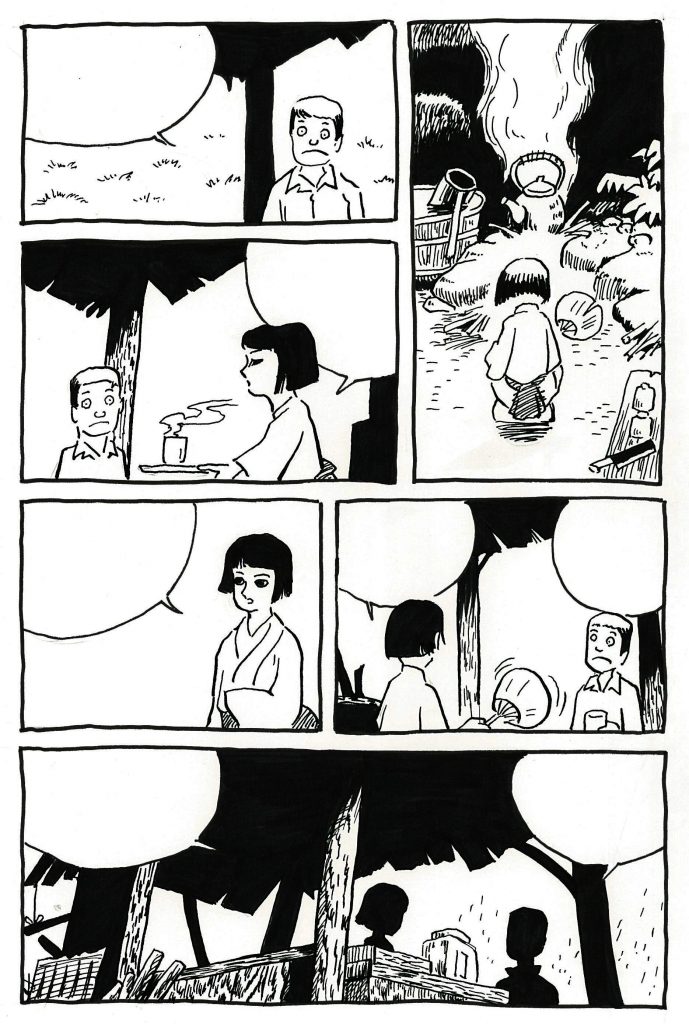

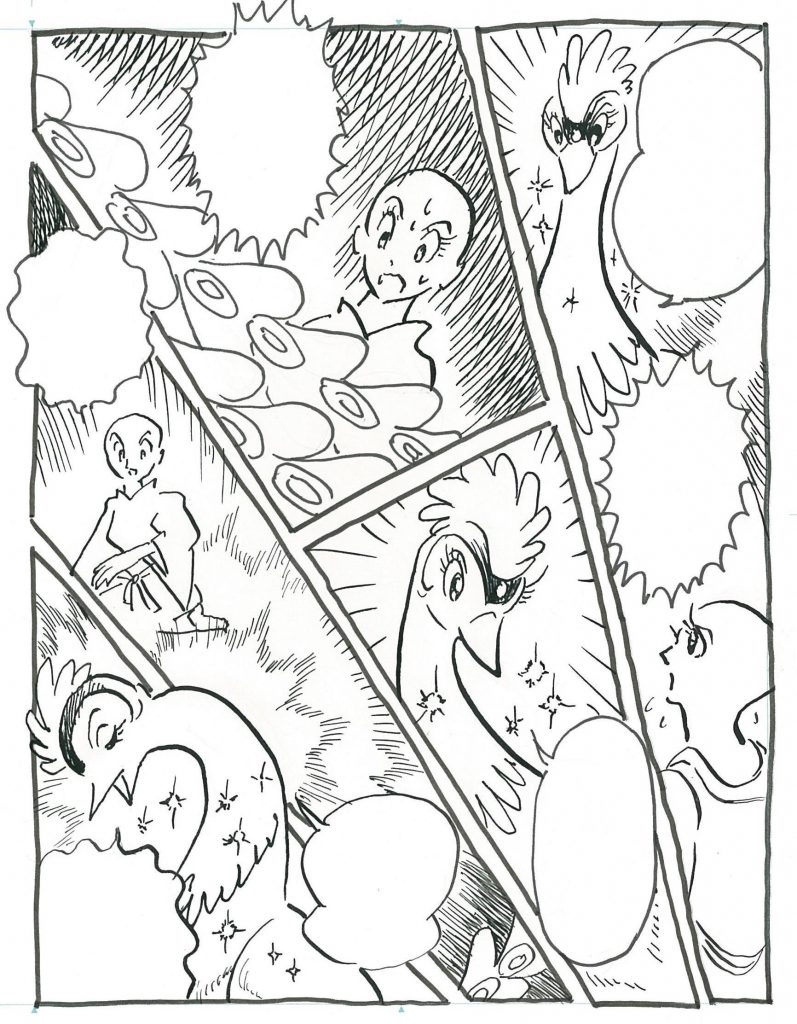

そして二番目に描いた、つげ義春では、「ベタに特徴があります」ということを描くために、あえてベタを使いました。はやくもルール②が破棄されます。

●LEGEND02つげ義春①「図」と「地」の逆転劇

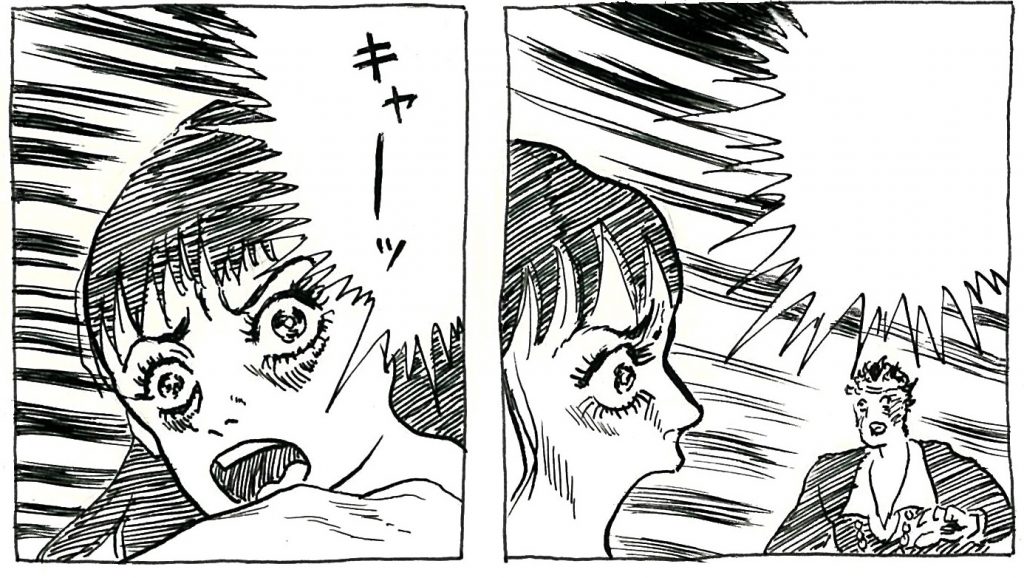

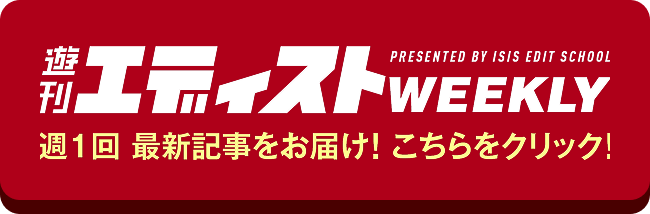

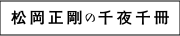

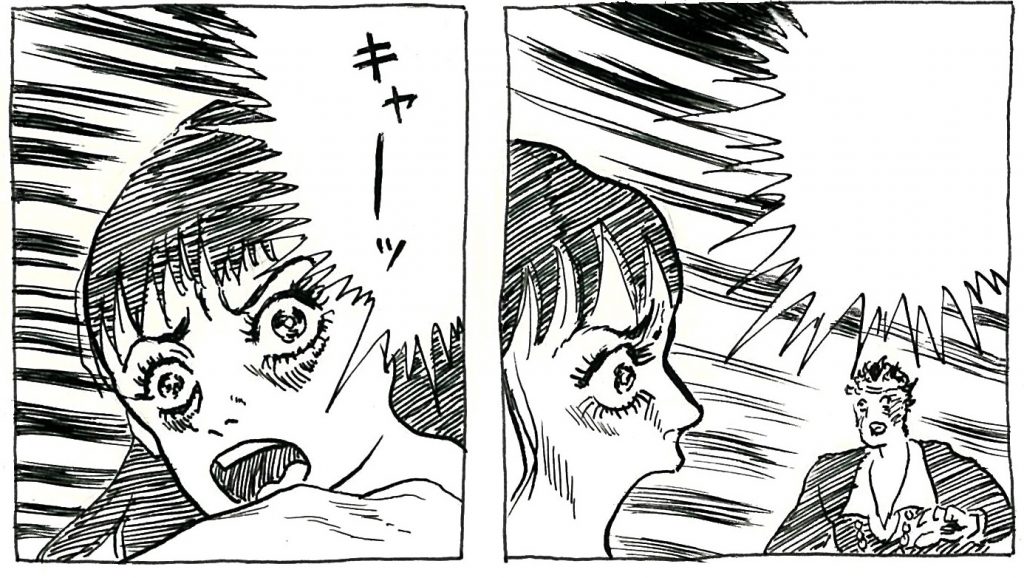

こちらは楳図かずおの模写の一部。定規を使わないルールだったので、フリーハンドで集中線を引いたら、とても汚くなってしまい、後悔しました。もちろん腕が良ければこんなことにはなりません。

●LEGEND16 楳図かずお 戦慄の迷宮

楳図かずおで懲りたので、次の井上雄彦のときに、集中線だけは定規を使うことにしました。こうしてルール③も破棄。

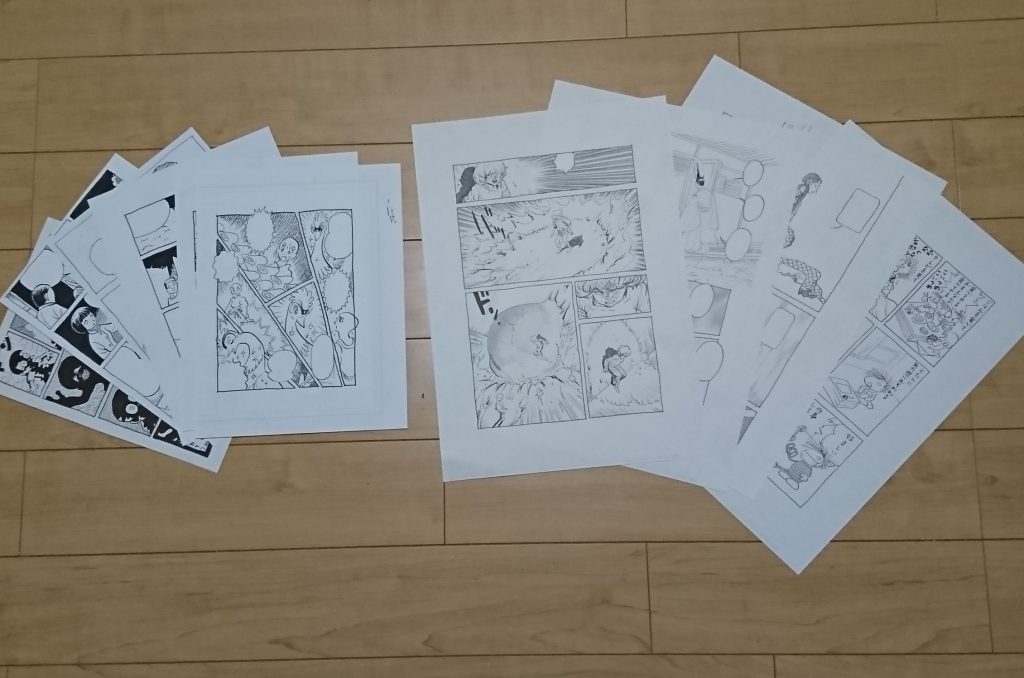

そして当然、ルール④も早々に破棄されています。小一時間どころか、一日で完成しないこともしばしば。こんな原稿を一日に何枚も描くマンガ家ってすごいなと思います。

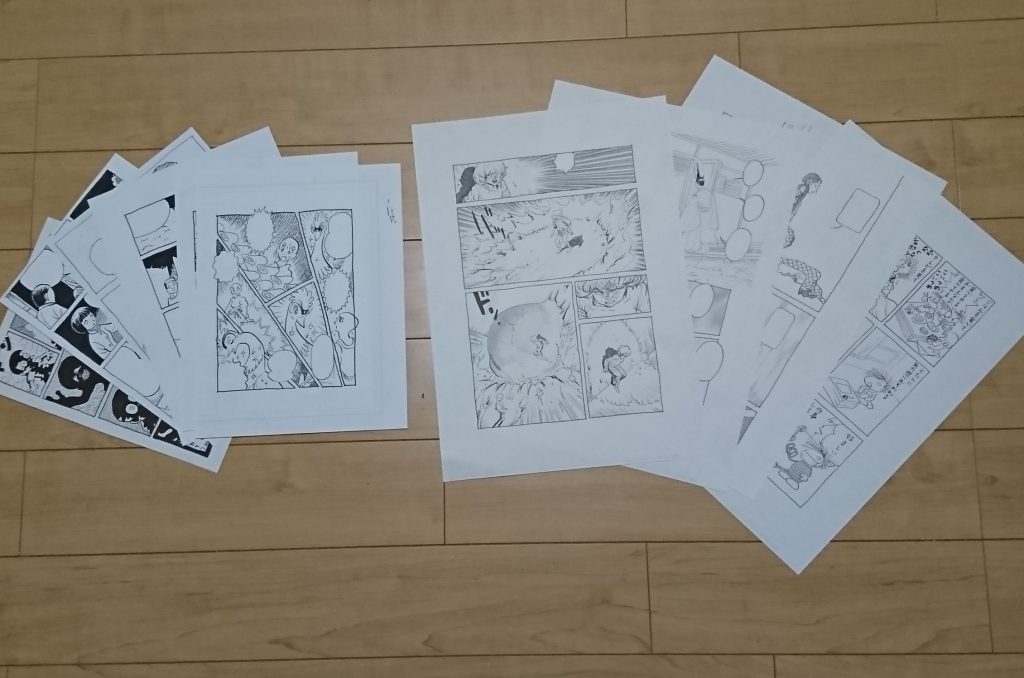

最初の頃は、絵に自信が持てず、できるだけ小さい紙に描こうとしていました。しかし小さいと、やはり描きづらく、やがて通常の原稿サイズで描くようになりました。

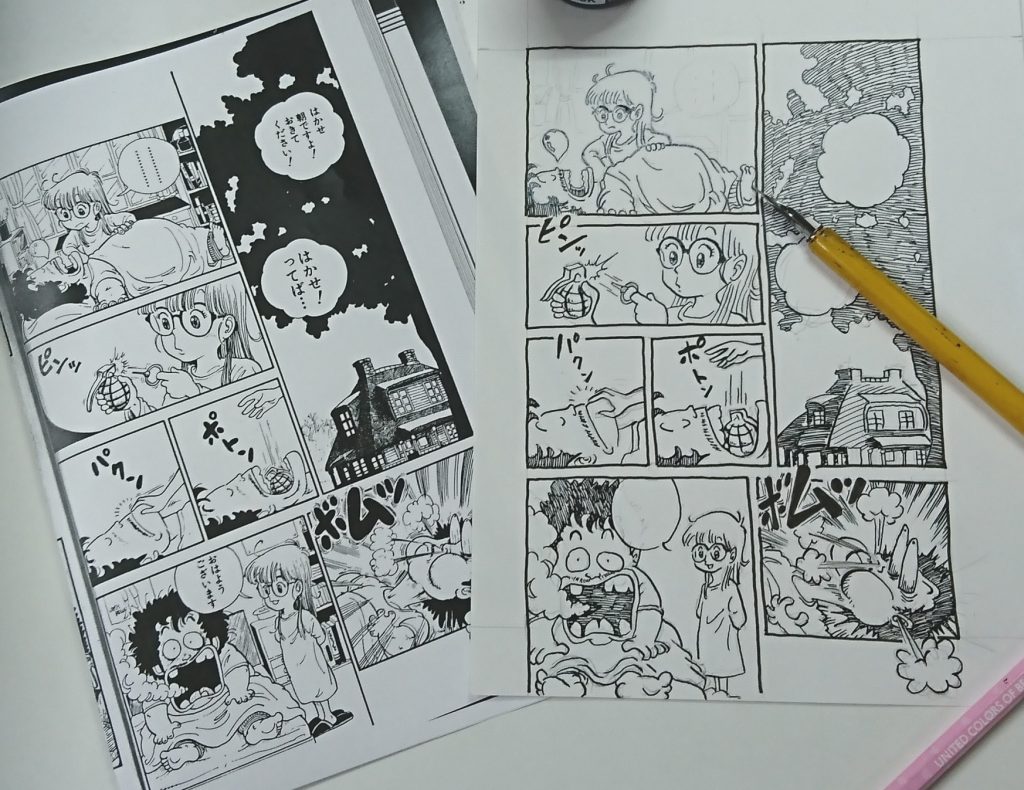

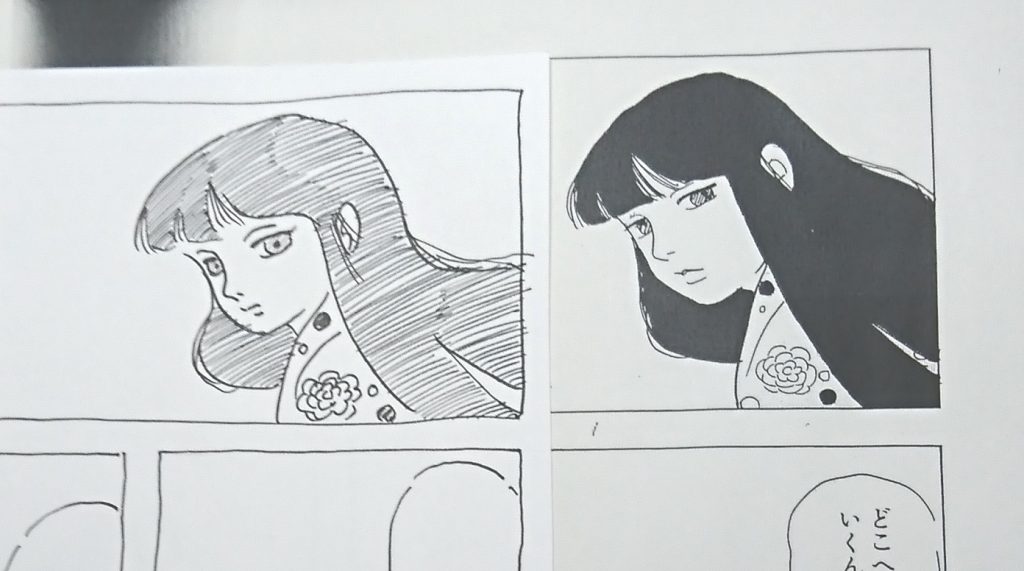

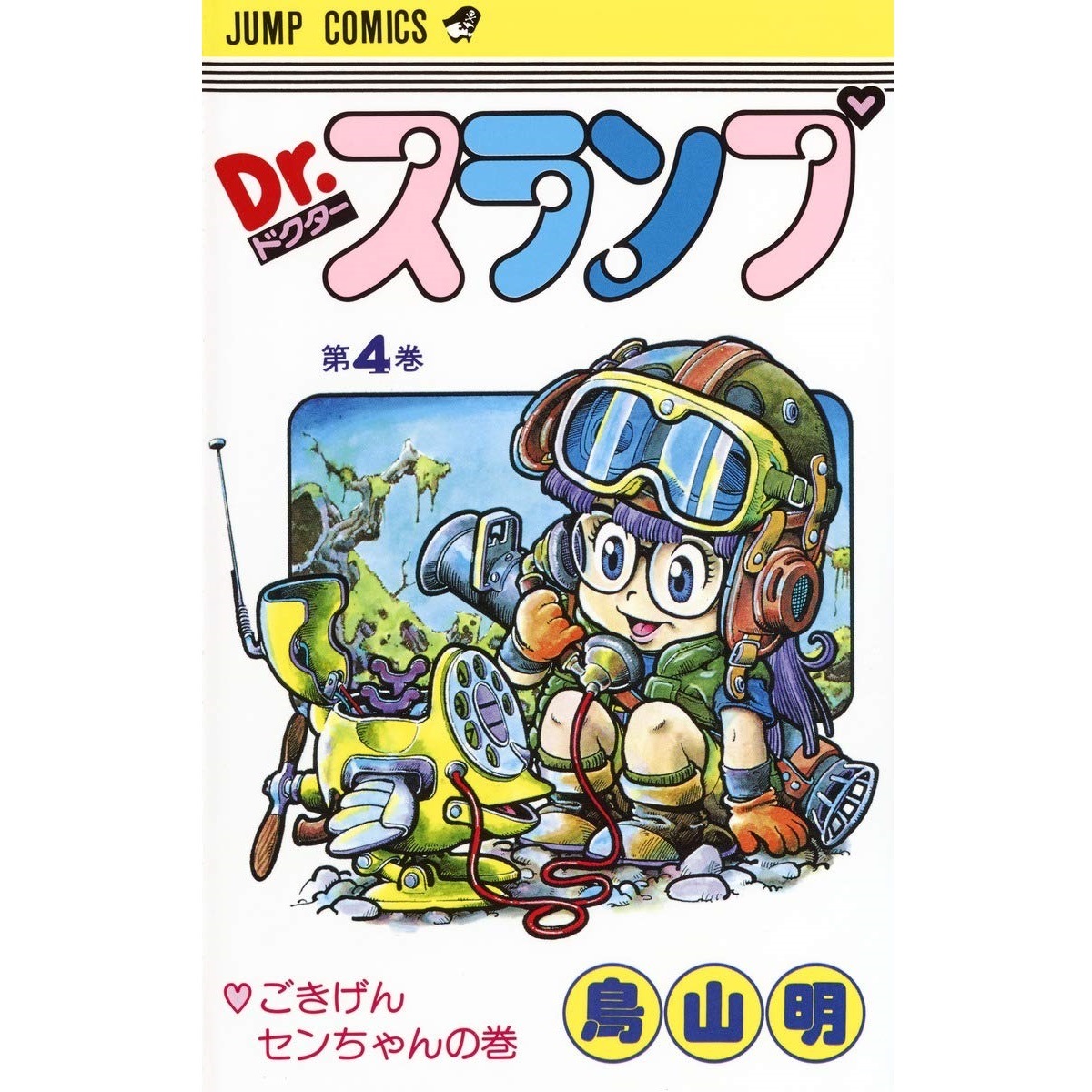

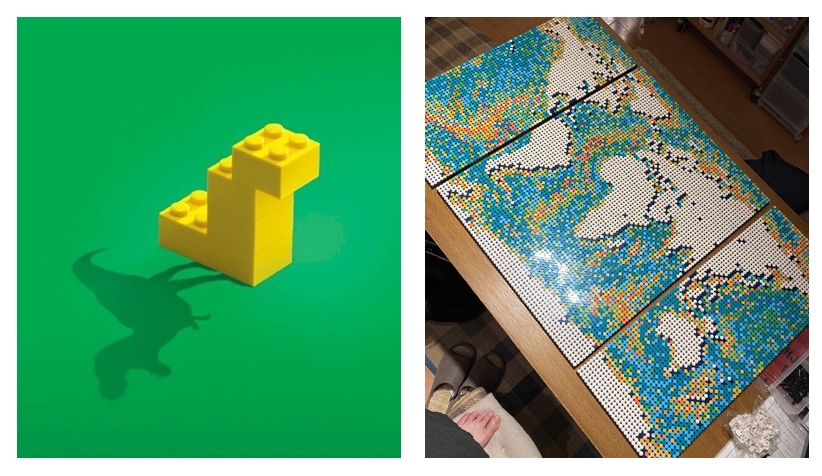

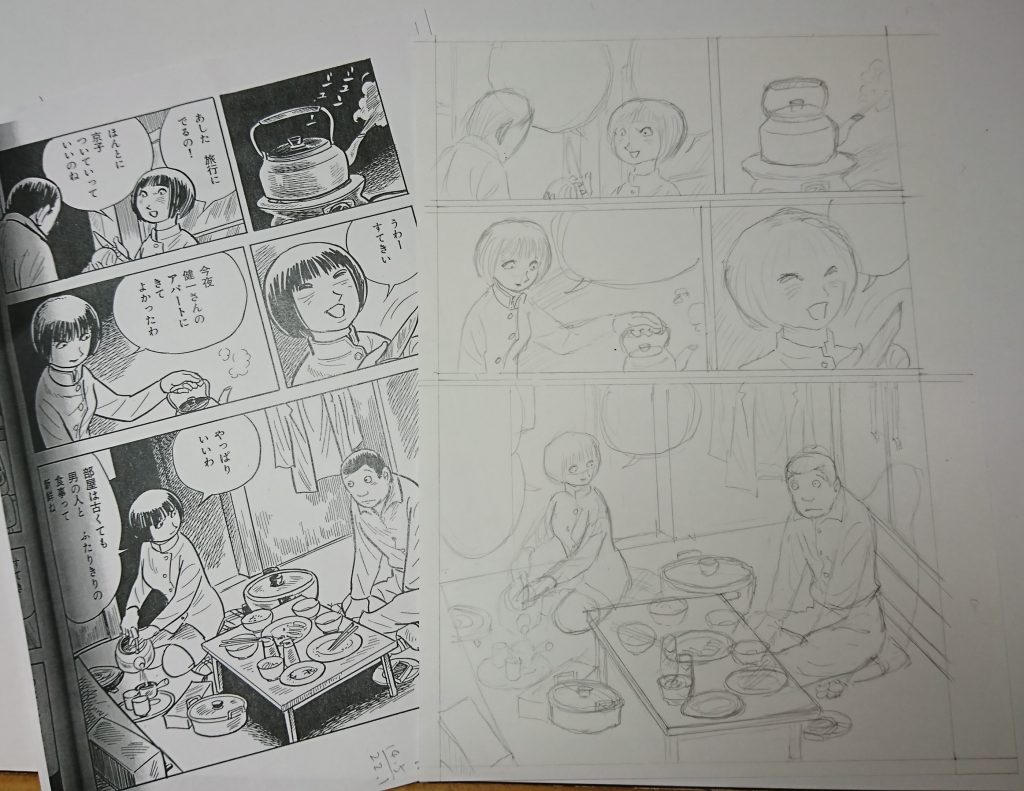

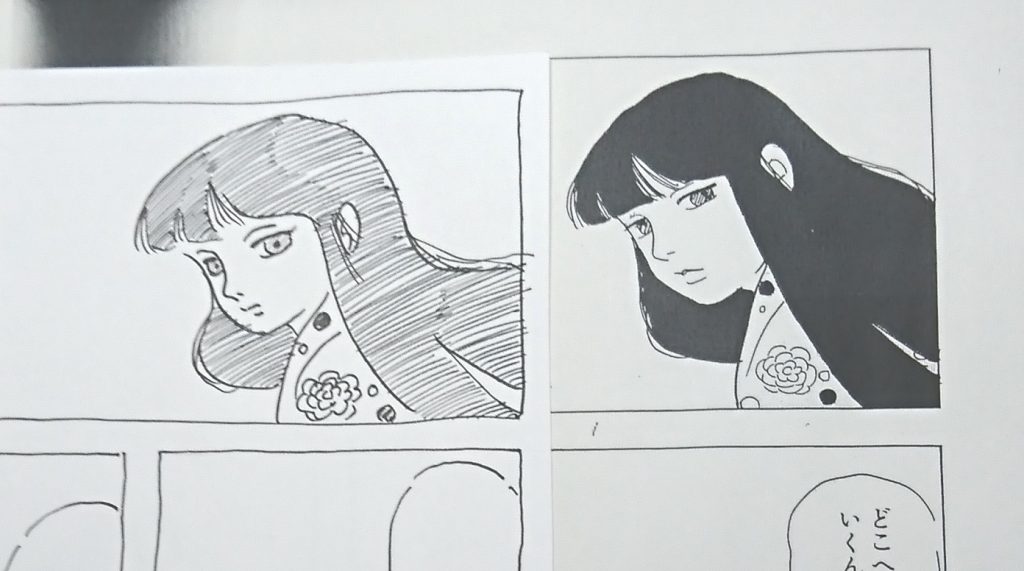

左が小さい紙で描いていた頃のもの、右が通常サイズ。

小さい紙で描いてると、最後のコマの千兵衛さんみたいに、人物がデカくなりすぎて、コマからはみ出してしまうことがよくありました。

●LEGEND03鳥山明①画力スカウター無限大

■模写のやり方

まず、どのマンガの、どのページを模写するか決めるのに、かなり頭を悩ませます。スコアリングをするのに適当なページ、…というのもありますが、実は、ラクに描けそうか、というのも重要なポイント(笑)。

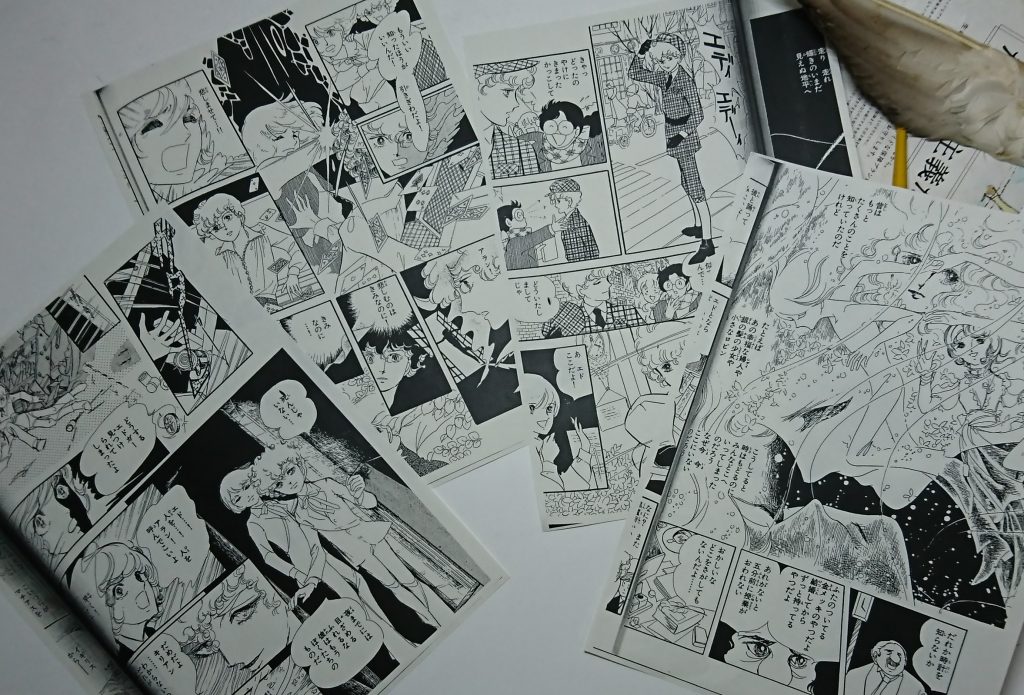

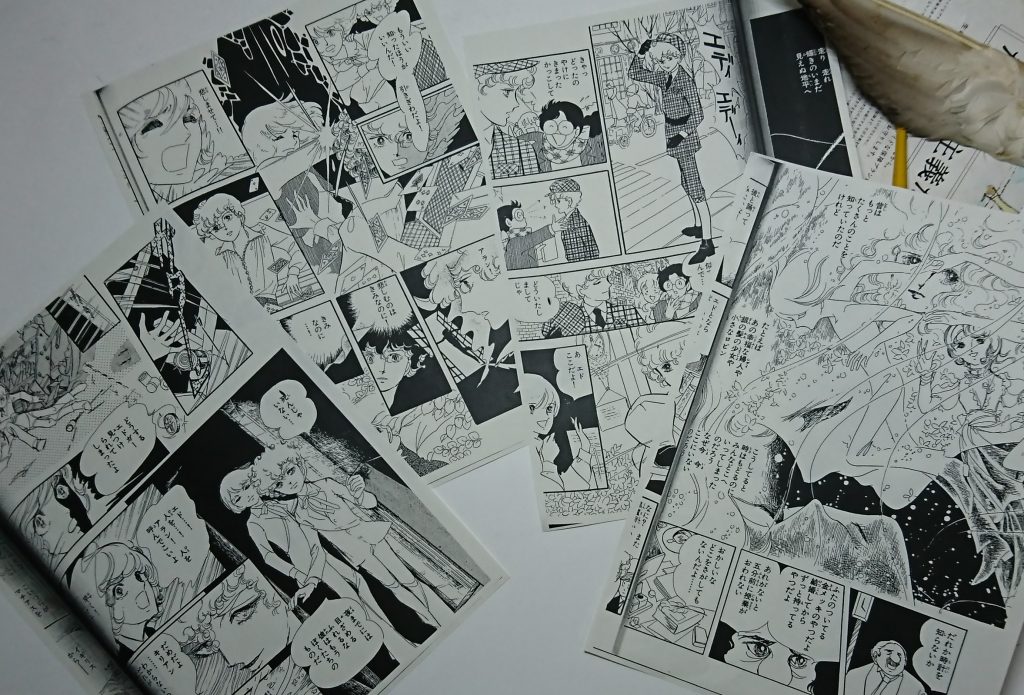

いくつか候補を絞って、とりあえずコピーを取ります。たとえば萩尾望都のときは「ポーの一族」から四点ほどコピーしています。

そして、さんざん迷った挙句に選んだのがこちらの絵。

●LEGEND07萩尾望都 トップギアで半世紀

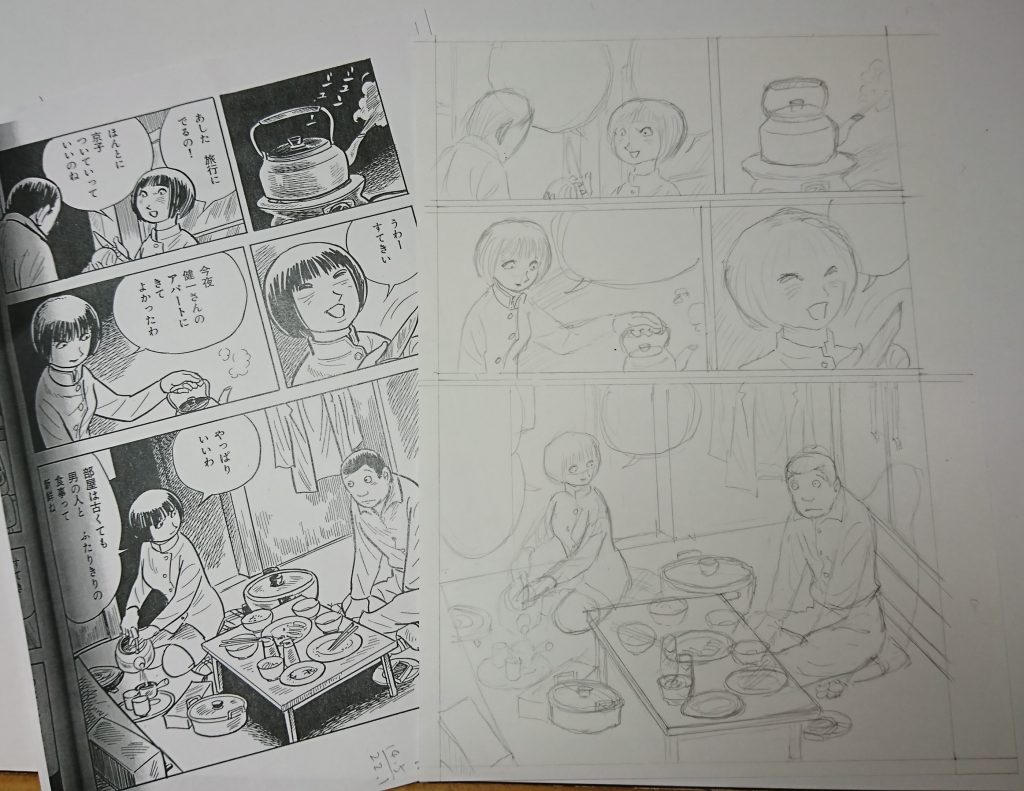

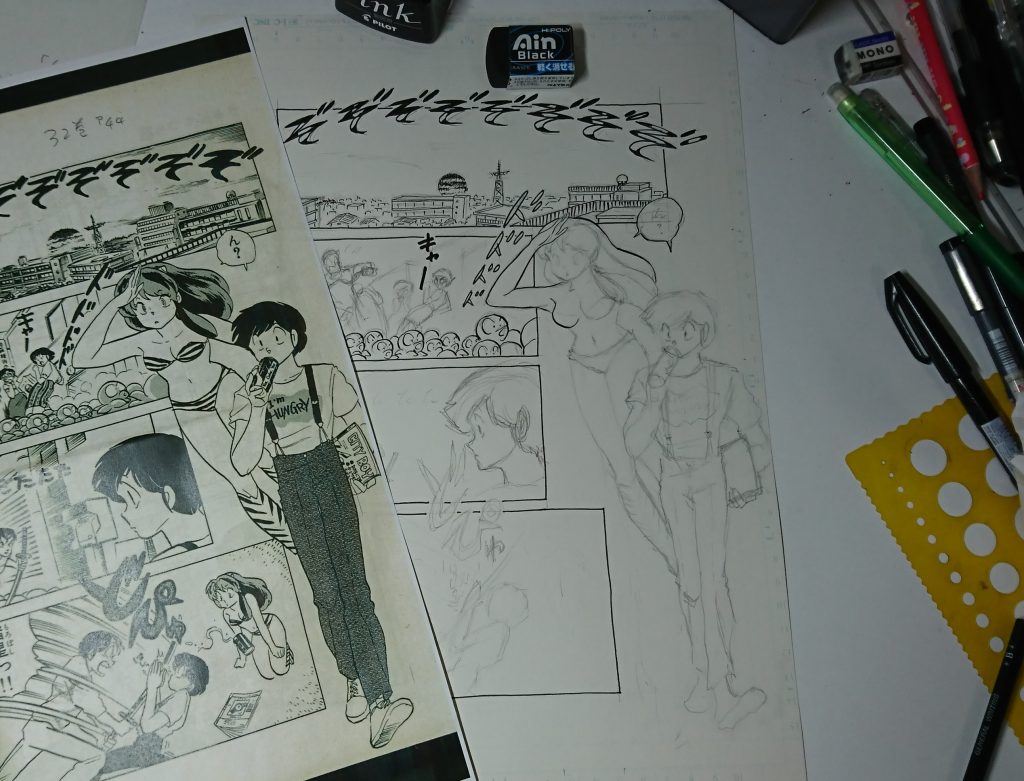

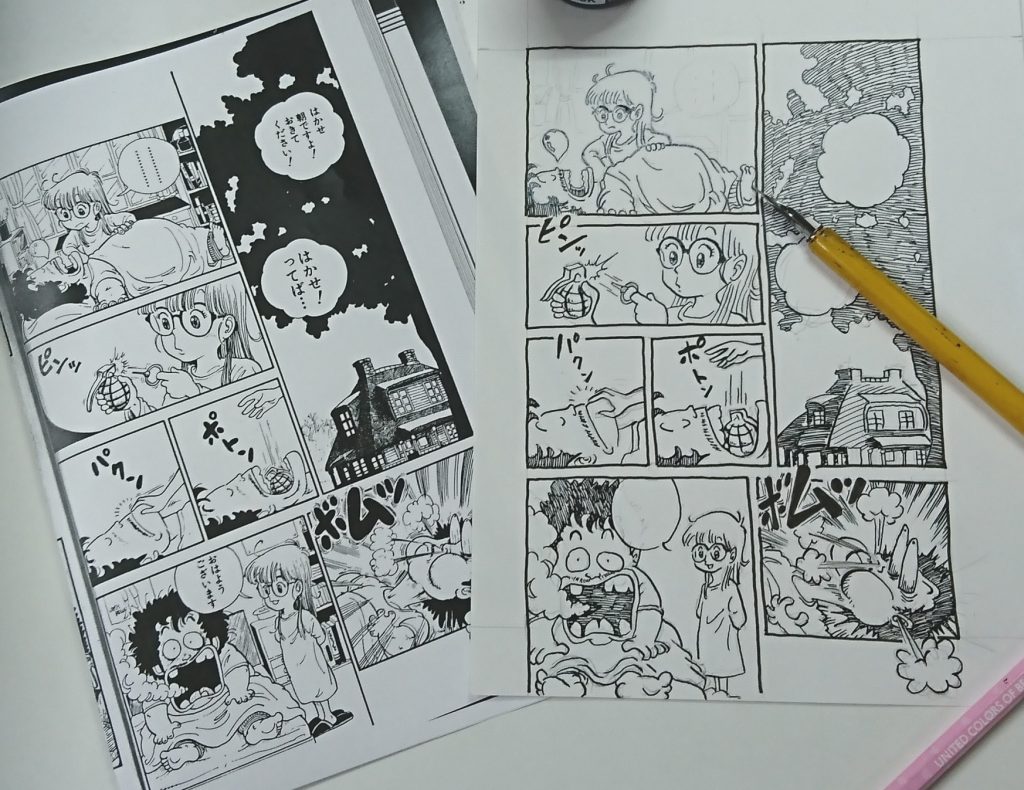

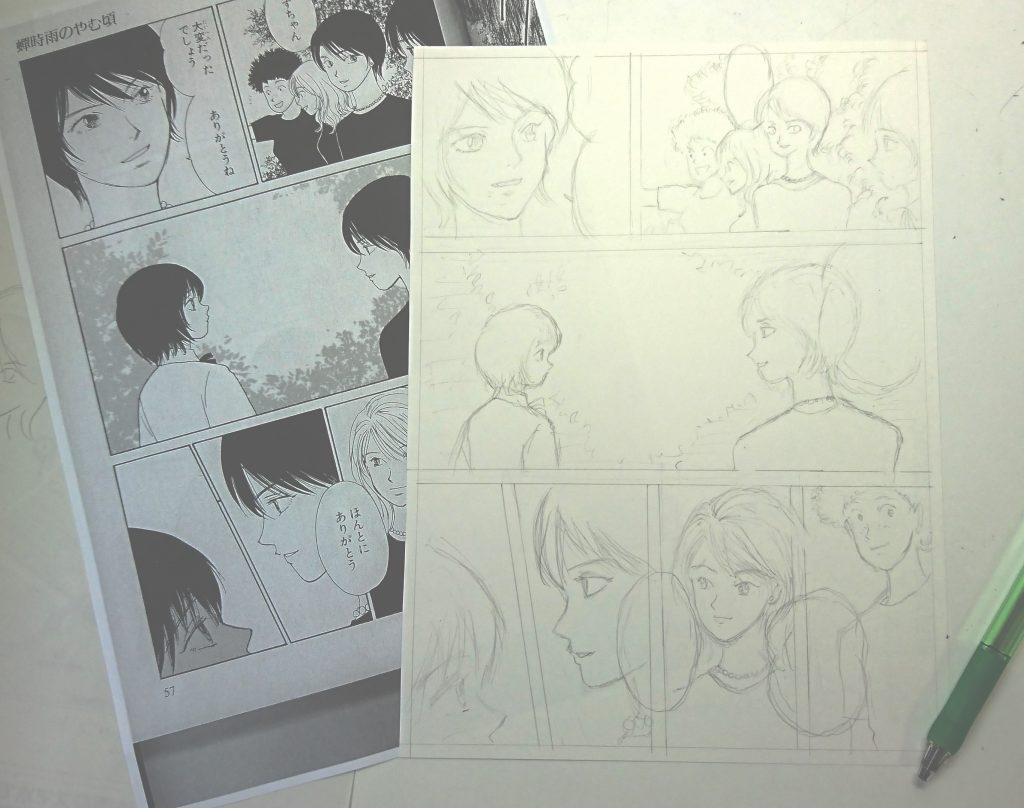

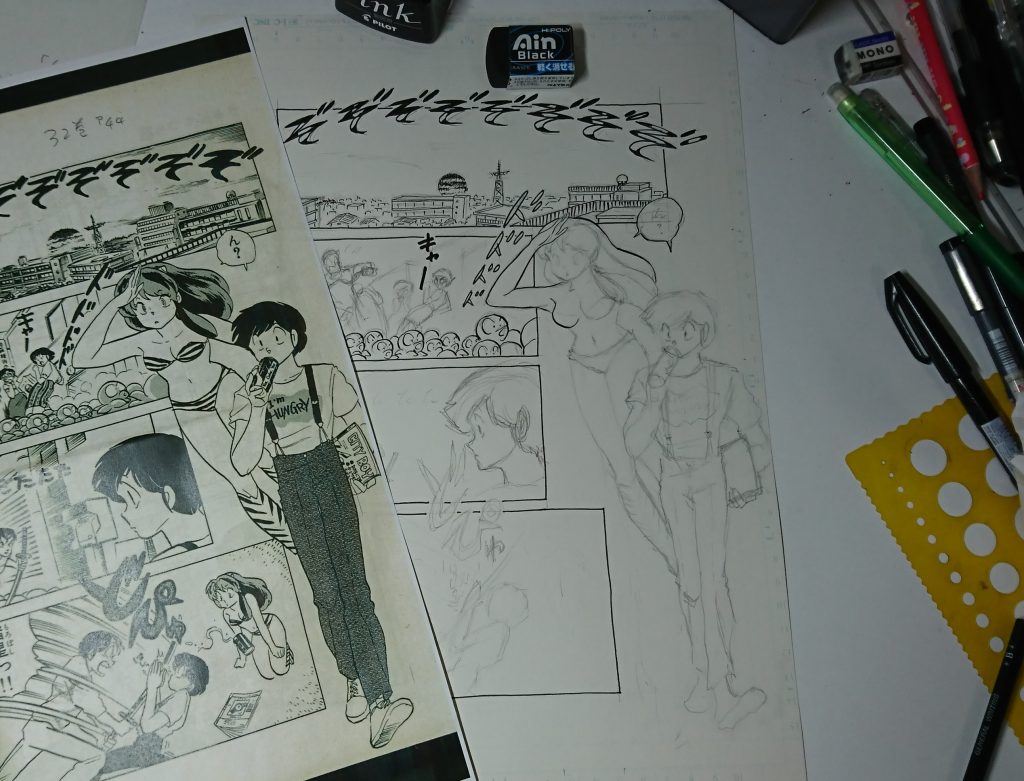

描き方としては、コピーを左側において、横目に見ながら、ひたすら描く、という原始的な作業です。

●LEGEND26ちばてつや 闇を抱えた明朗さ

下描きが完成するまでが一番しんどいです。この辺まで出来上がると、だいぶ気が楽になります。

●LEGEND11 辰巳ヨシヒロ ぼくが劇画の仕掛人だった

●LEGEND10吉田秋生 『海街diary』までの道

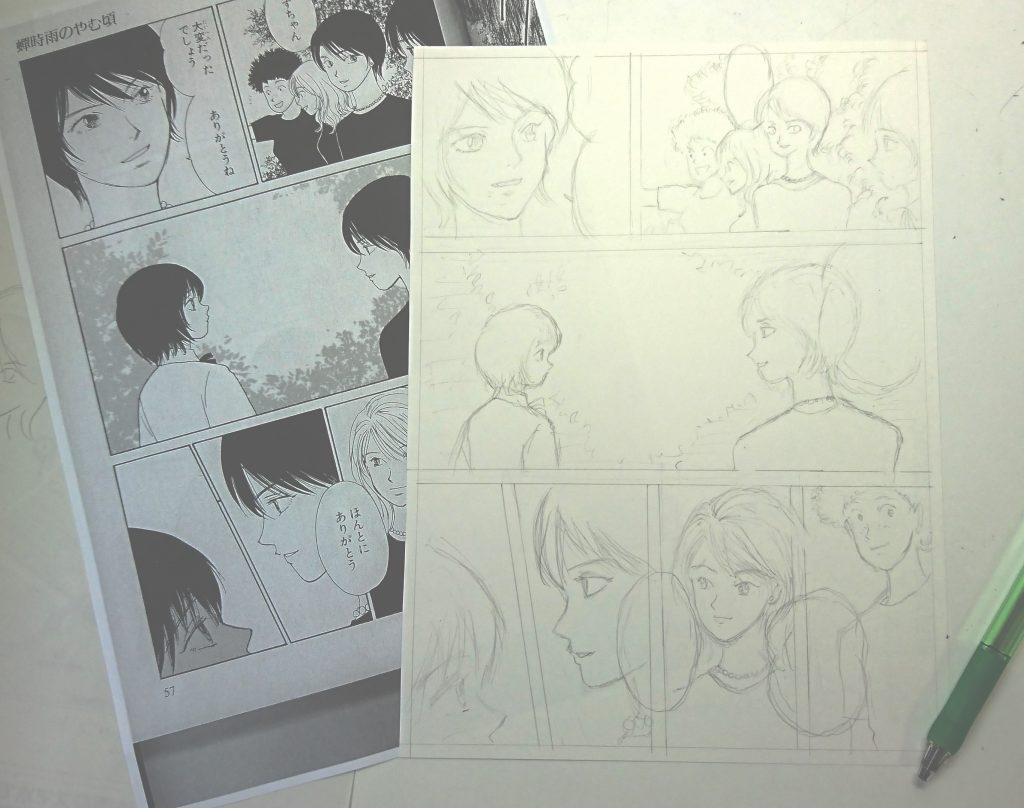

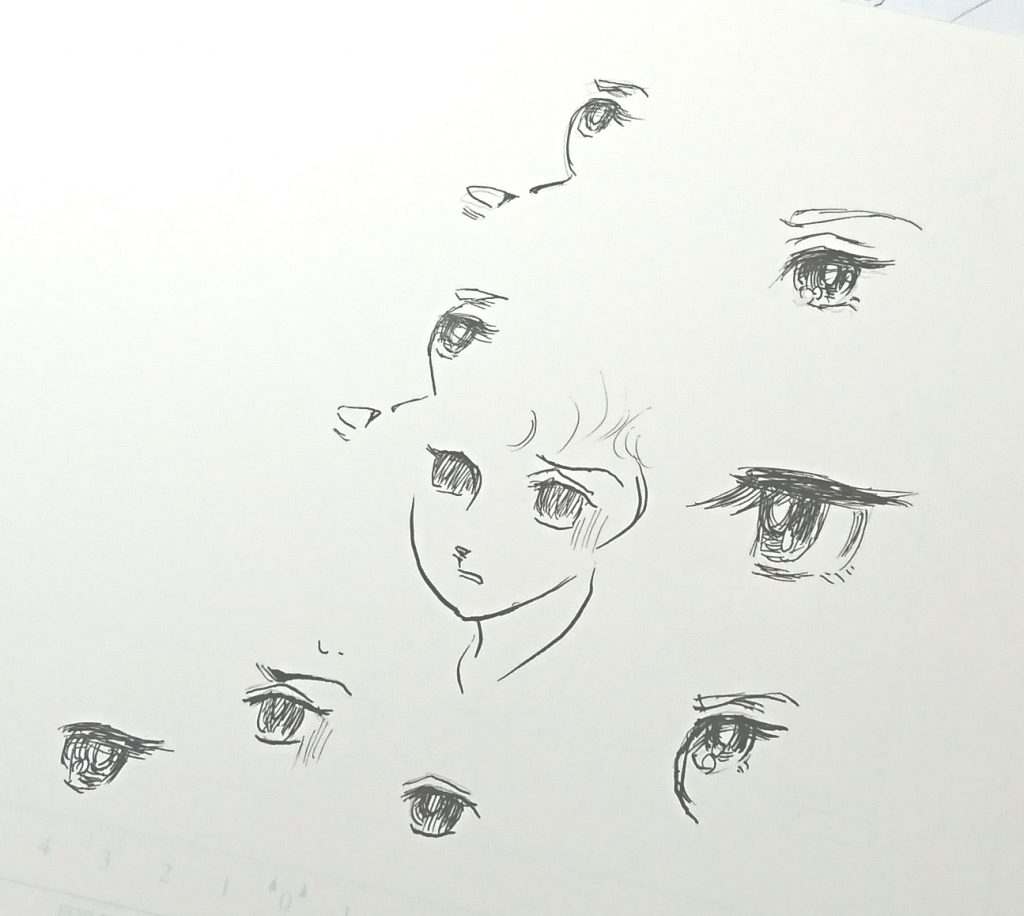

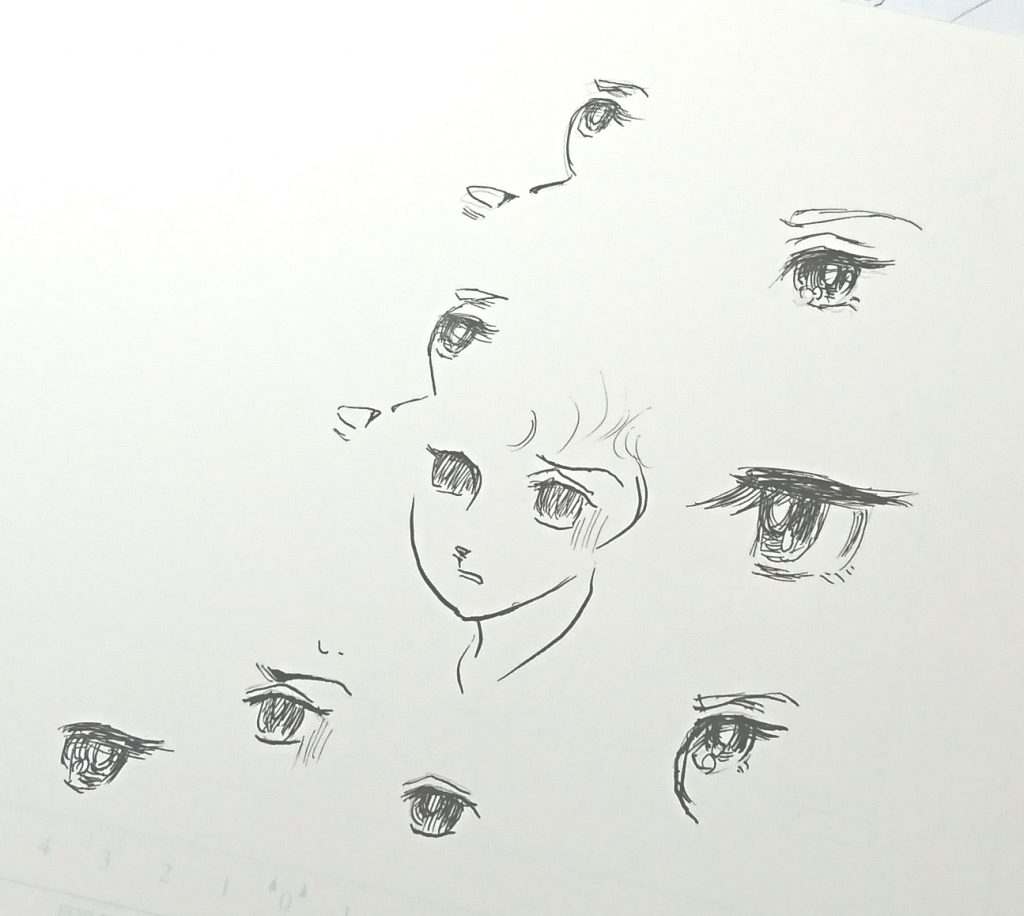

少女マンガの眼の描き方がわからないのでペン入れ前に、にわか練習。こんな泥縄式のやり方で、いつもやっています。

●LEGEND14竹宮惠子 BLはここから始まった

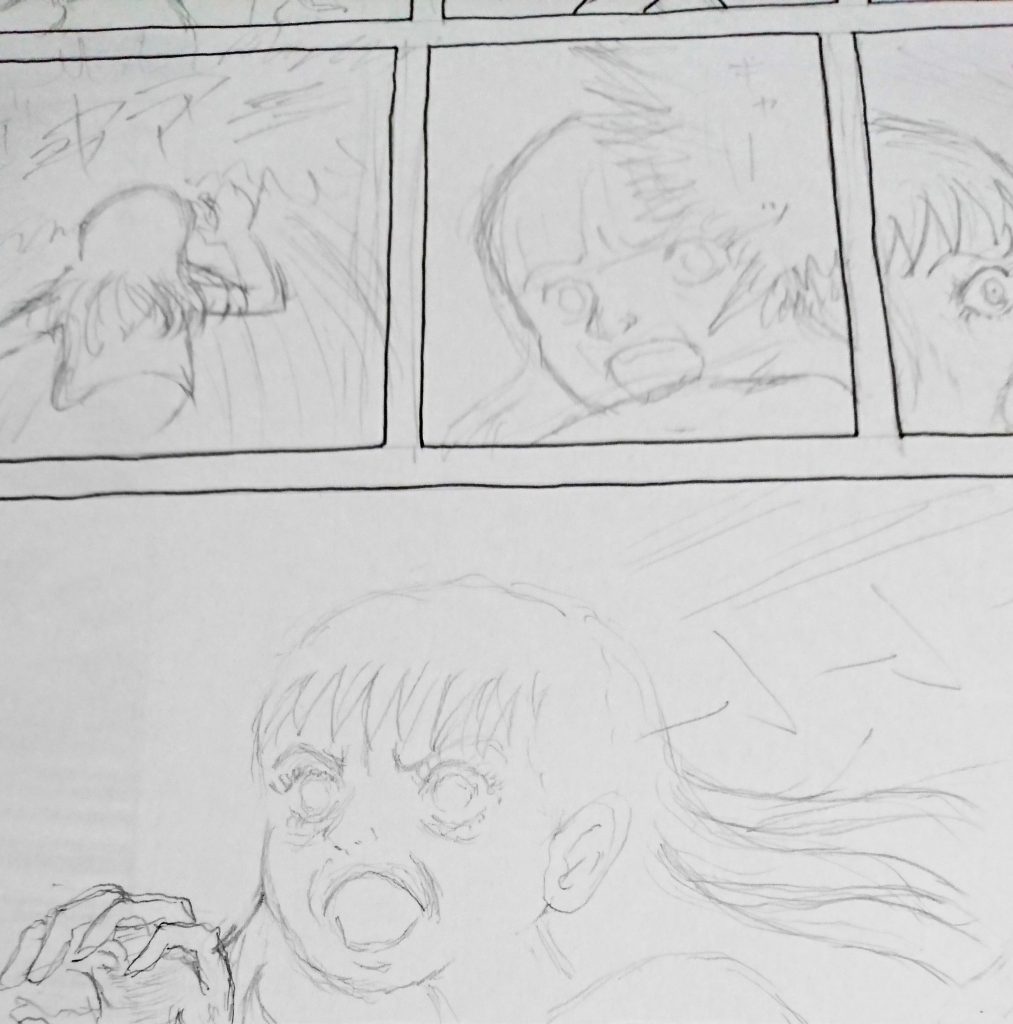

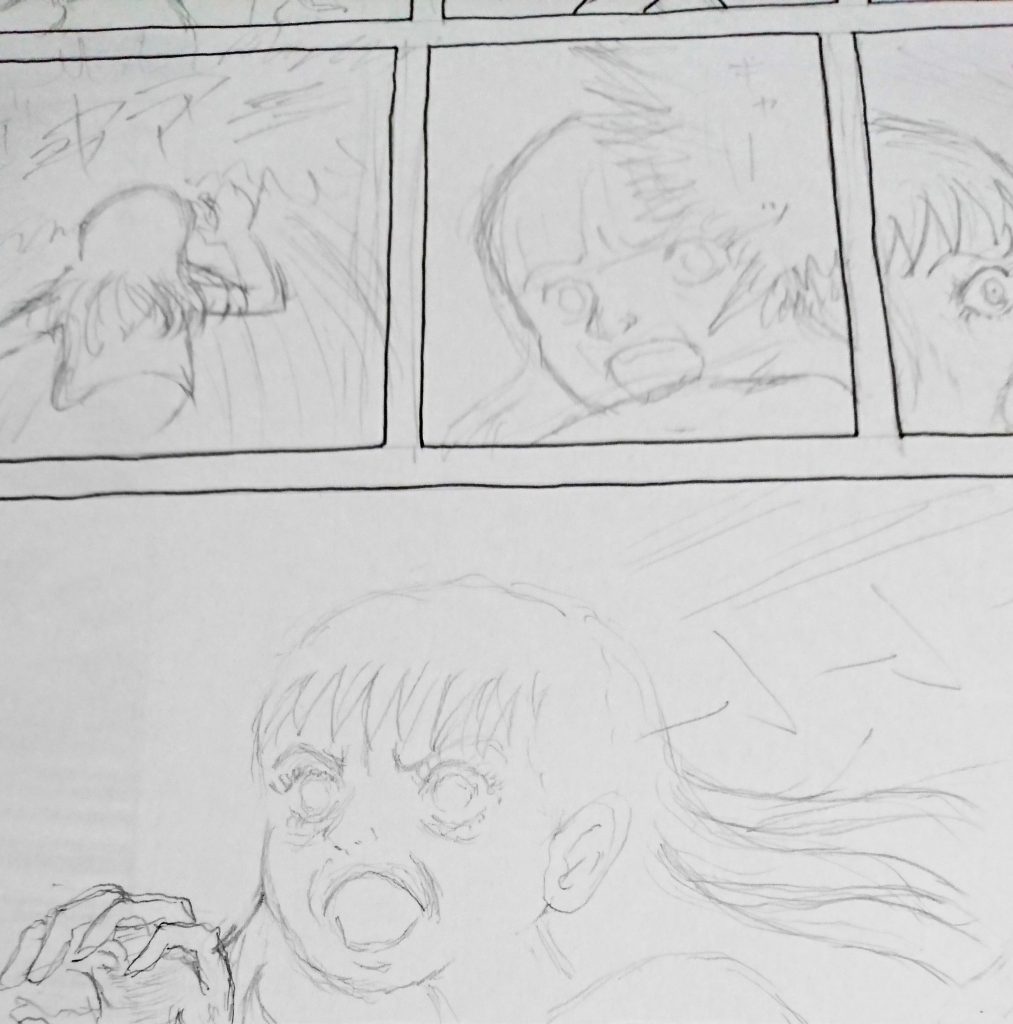

こちらは楳図かずおの下描き段階。下描きの線をゴチャゴチャ描き込みすぎると、自分でも読み取れなくなるので、この程度に。

しかし慣れていないと、ここからペン入れするのは、ちょっと不安です。

ペン入れして初めて「なるほど、こうなるのか」とわかります。自分でも、よくわからないまま描いてます。

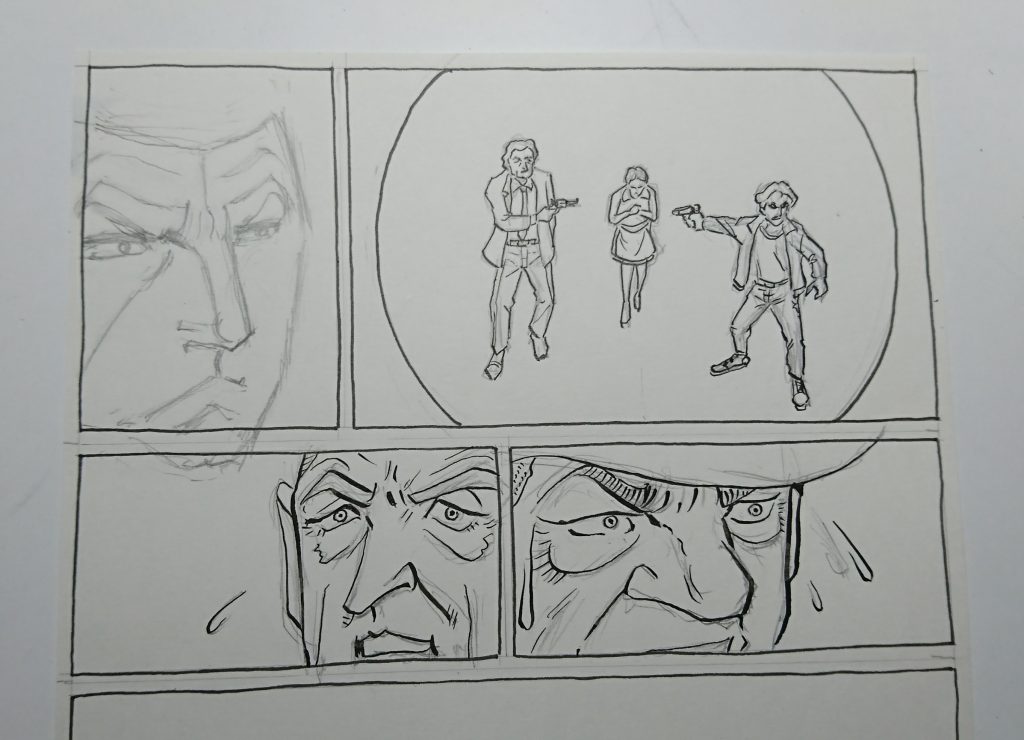

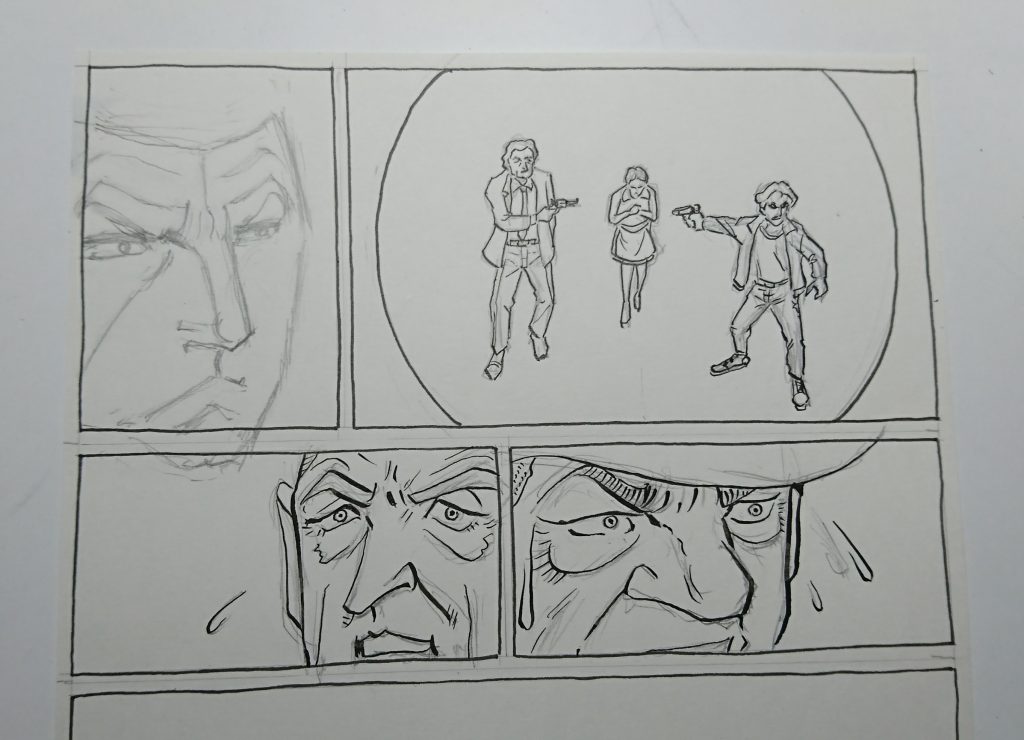

描きやすそうなところからペン入れ。ゴルゴの顔は緊張するので後回し。

●LEGEND39さいとう・たかを ガキ大将の孤独な闘い

完璧に似せようとすると、無間地獄に陥ることになります。横目でチラチラ見ながら、一から自分の絵を描くぐらいの気持ちでやると楽です。

服の皴なんて超テキトー。雰囲気だけ見て描いてます。

●LEGEND42荒木飛呂彦 どこまでも読者ファースト

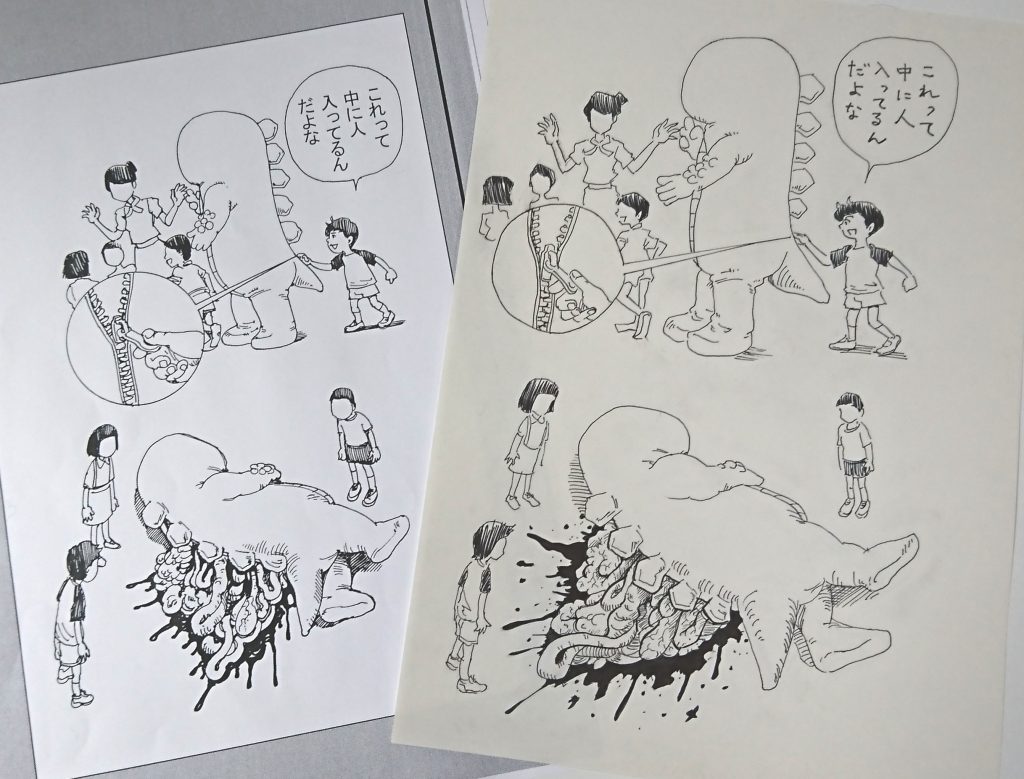

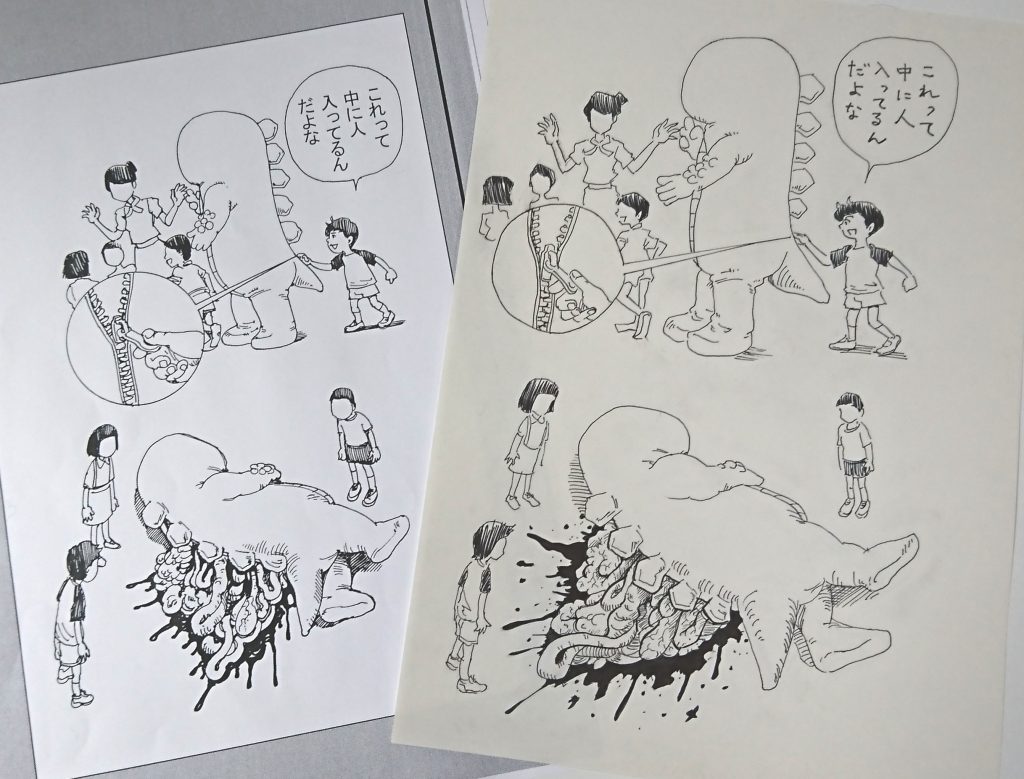

駕籠先生の模写。内臓も雰囲気だけ見て描いてたら全然違ってしまった。

●番外編 駕籠真太郎 驚愕の地平線

ときには敢えて全く変えてしまうことも。

永井豪のときは、3コマ目(おそらく100%アシスタントの手になるもの)がイマイチ気に入らず、勝手に自分の絵を描いてしまいました。

●LEGEND20 永井豪 傑作濫造マシーン

近藤ようこ先生の模写

描いているときは意外と気がつかないが、完成してみると「全然似てね~」ということはよくあります。

●LEGEND04 近藤ようこ 中世説話ものから現代ものまで

山本直樹先生の模写

上の女の子はともかく、下の方は似ていないにもほどがある。ちゃんと見て描いたのか。

●LEGEND06山本直樹①規格外の人

あたるがタチキリラインを大幅にはみ出してしまい、おかしいなと思ったら、ラムが右に寄りすぎなんだ。こんな段階になるまで気がつかないとは。

●LEGEND40高橋留美子 進撃の女神

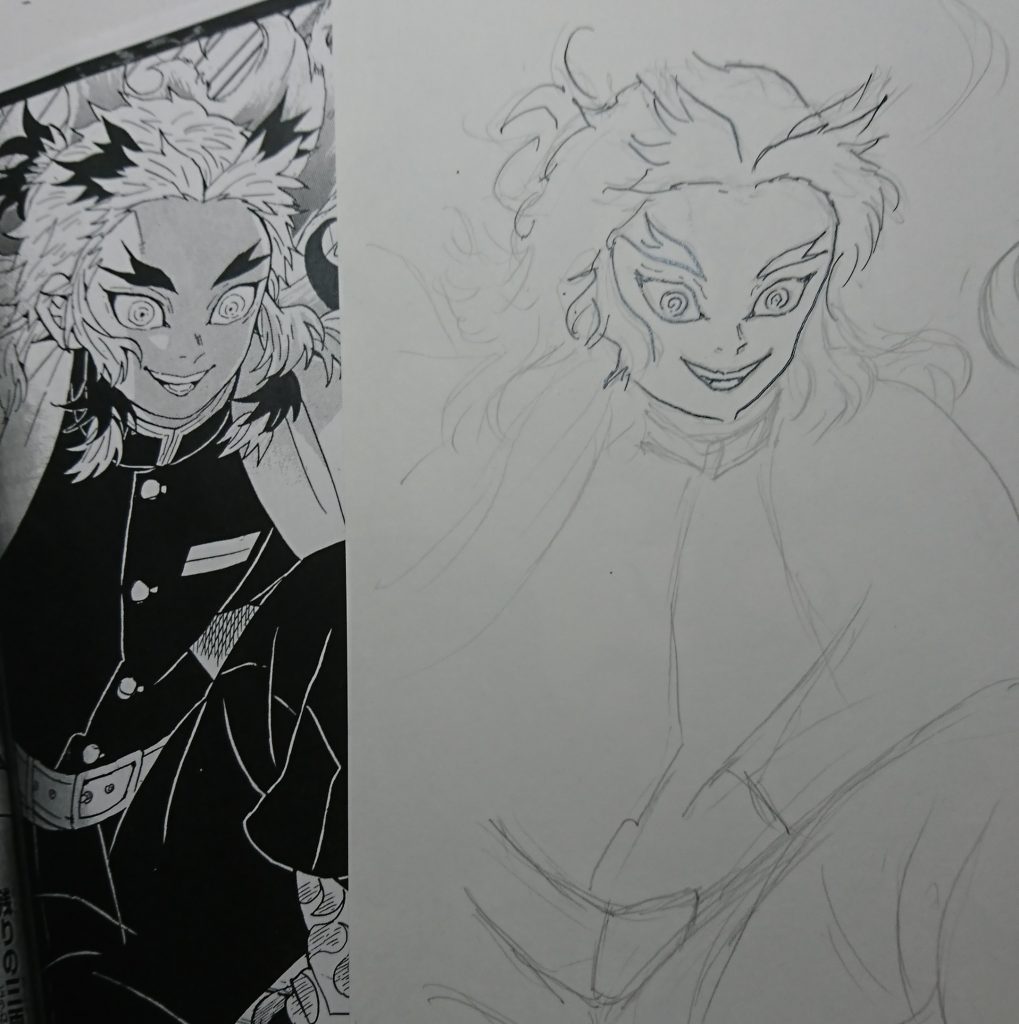

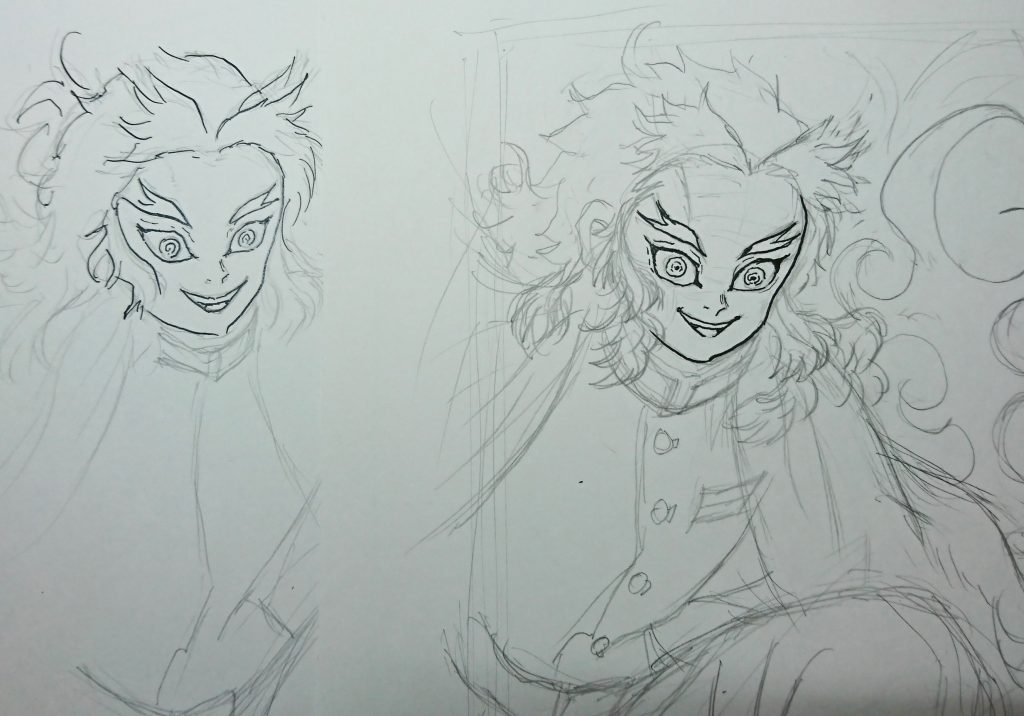

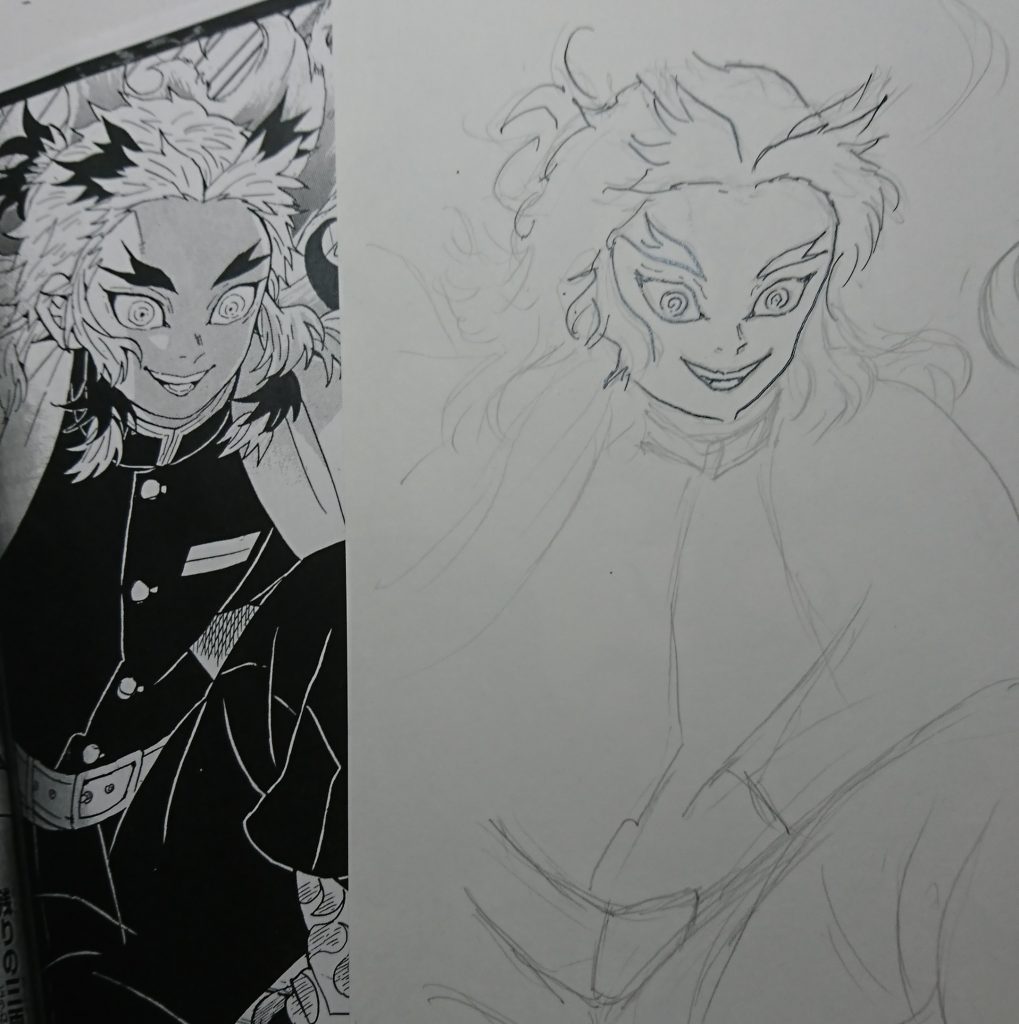

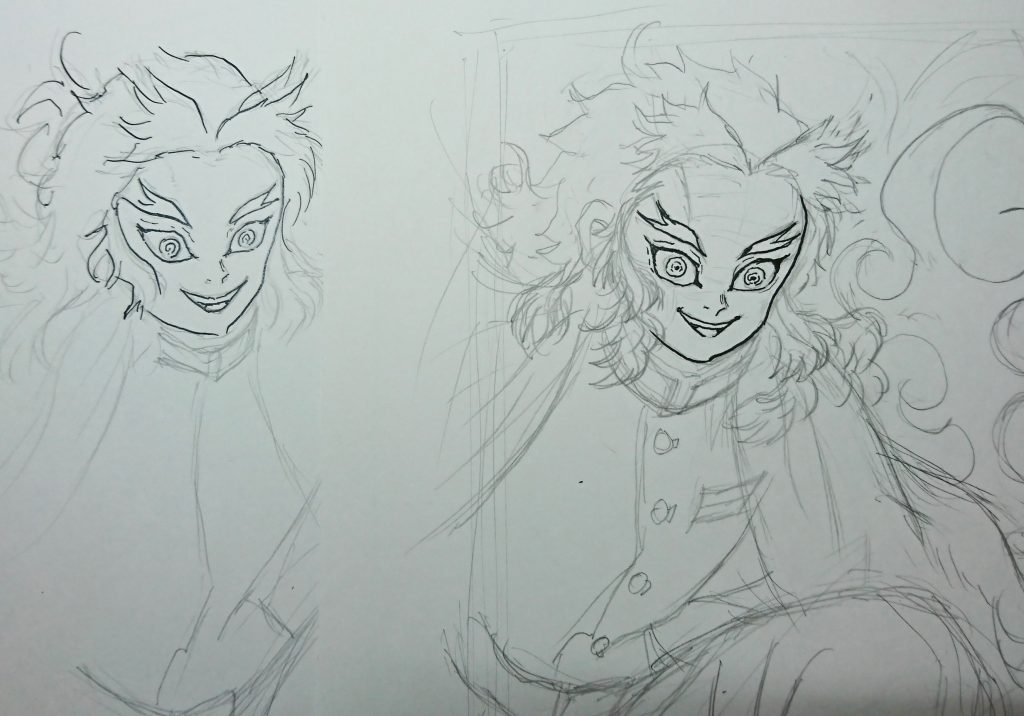

思いのほか難しかったのが『鬼滅の刃』煉獄さん。何回描き直しても似せられない。

いったんあきらめて、一から描き直す(右)。よけい違う顔になる。

左の方がまだ似ているが、煉獄さんと炭治郎の距離が離れすぎ。

すったもんだの末、完成したのがコチラでした。

――とまあ、こんな感じで描いています。

「マンガのスコア」も、残すところ、あと9人。

難物ばかり残っているのですが、持てる力を振り絞って完走したいと思います。

★「マンガのスコア」バックナンバー★