私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

■知ることは生きること

4月12日正午、14離が閉院しました。そして昨日は離の卒業論文に当たる「離論」の締め切りでした。離学衆は、晴れて退院認定されると「千離衆」となります。ここまでの稽古ぶりと離論の内容の充実度によって退院が認定されるかどうかが決まります。

離論の締め切りは、閉院の後。すでに火元組の導きはなく、離学衆は、放り出された離の門を背にして、たったひとりで大論文の執筆に向かいます。19週間にわたる離の学びを活かし、これから何をどう表象していくのか、自らの来し方をリバース・エンジニアリングしつつ、行く末を見据えます。

人間は、生まれた瞬間から「何かを知る」という行為を繰り返します。まずは母の微笑みと指先の優しさと胸の温かさを知ることでしょう。だんだんと自分のまわりには世界があることに気づき、さらに自分が名づけられた存在であることを知ります。私達は、何歳になっても知るという営みの中にあるわけです。

知ることで溢れている[離]。「知ることは生きること」ならば、こんなにも生の密度が濃い日々は、[離]以外にないだろう。離学衆の時も火元組として離に携わってからも毎回強くそう思います。

離を知る前と後で、世界の見え方が大きく変わったと口にする離学衆は少なくありません。しかし、一方で、その境界は、はっきりしているようで、実はそうでもないようにも思えます。離の学びはあまりにもオントロジック、存在論的なもので、今までもずっと知っていたはずの自分自身の存在に関わるあらゆることを想起させられるからかもしれません。世界の見え方が変わるというより見直すものに近いようにも思います。原点回帰的で懐かしささえ感じる離の毎日。まさに本来と将来が重なる状態になっていく、究極の学びの時間なのだと思うのです。

「生まれ生まれ生まれ生まれて生の始めに暗く、死に死に死に死んで死の終わりに冥し」

空海の生命観を象徴するフレーズですが、この始まりと終わりに少し光が当たるような何かが、[離]にはあるように思います。

■コロナ禍の14離

コロナ禍に始まり、コロナ禍に終わる14離は、やはり世界読書をする上で絶好の機会でした。絡み合い膠着している未解決の諸問題が、コロナウイルスによって縁どられるような日常の中、離学衆のみなさんはきっと、自分の背中にそういった無編集のヤバイ世界がぴたりと張り付いていて、編集的自由を奪うような感覚を嫌というほど感じてきたはずです。

そういった離学衆の心情や事情、そしてコロナの流行なぞにはお構いなしに、毎週、あらゆるテーマの文巻が、とにかく稽古せよとばかりに配信されていきました。想定外の仕掛けの多様なお題が次々と降ってくる。それらはアタマでっかちでは到底太刀打ちできない、カラダもココロも自分の存在すべてを投じてもそれでも間に合わない。一緒にお題に向かう仲間と編集的先達たちの方法のすべてを借りなければ届かない難問ばかりでした。

そんな時間も能力も方法も不足だらけの極限状態における格闘の中、のんべんだらりとした日常では絶対に見出せなかった何かを離学衆のみなさんがそれぞれに掴み取っている様子が、最終週の稽古の中、あちこちで見えてきました。世界読書の本来に確実に向かっている手ごたえは、4季連続して離に携わっていた中で最も強いものだったと感じます。コロナ禍は、絶好の離稽古日和だったというわけです。

■「をぐら離」という方法

ここまで「をぐら離」を読んでくださり、ありがとうございました。遊刊エディストにおいて、イシス編集学校の他の講座と同様に、[離]の稽古の様子をその都度ご報告していく試みはなかなかにエキサイティングなものでした。

なんといっても[離]は、門外不出の文巻テキストをベースとして進んでいく講座です。校長がご存命の間は、絶対にその内容は公表しない、そう決められたものです。そんな[離]の稽古をエディストの記事にするとはいったいどういうことなのか。まったく新しい3Mが何としても必要でした。

吉村堅樹林頭からの提案は、私の日常を重ねて、その奥にうっすらと離の稽古の様子が見える日記スタイルの方法でした。当初、松本清張の「或る小倉日記」を薦められて、どうですかと言われたのですが、私と全くモード感がかぶらない松本清張を薦められて困惑し、「単にタイトルに小倉が入ってくるだけでは…」と吉村さんに小声でツッコんでみたりしたのでした。しかし、私というホリスティックメディアに離を乗せて書くという方法以外にはないだろうという気もして、とりあえず恐る恐る第1週から書き始めていったのでした。エディスト副編集長の金宗代さんにも、日記スタイルのコラムを始めるにあたって貴重なアドバイスをいただきました。ありがとう、金くん。

週を重ねるごとに、モードやメソッドが決まってくると、をぐら離というスタイルが少しずつ自分に馴染んでいき、自由に書ける楽しさが増していきました。その週の稽古に関連する千夜も紹介しながら自分の日々の出来事を混ぜ込むことで、新しい発見や気づきもありました。[離]が、こんなにも多様に自分の身体感覚にアフォードしてくるのかということ、またそれによって日々の仕事や子育てや読書に、[離]そのものがこんなにも滲み込んでいくものなのかということに驚く毎日でした。

しかし、離の折り返し地点を越えたあたりから何かが変わり始めました。おそらく、文巻の密度と深度が一気に深まっていき、また、校長が自らの半生を表沙汰している第7週あたりにさしかかったことが契機となっているように思いますが、自分の日常を重ね合わせるだけでは、間に合わない、圧倒的に世界読書が足りない、自分の知が狭くなっていくという感覚を味わうことになりました。内向きに閉じていくような自分の編集可能性の枯渇と狭小化に書くことがままならなくなりました。

新春編として、校長との対談モドキを実験してみたこともあったので、自分だけで間に合わなくなっているのなら、校長の方法の力をもっともっと借りるほかないだろうと開き直ることにしました。エディション20冊から1センテンスずつを選んでつなげてみる「合わせ読み千夜千冊」、第10週のサイエンスと第11週の日本という方法を重ねる「日本と宇宙と素粒子と」は、校長の3Aの力だけをお借りしたようなコラムでしたが、まだまだ書くことの可能性はいくらでも膨らませられると思えた執筆体験でした。

■材料の枯渇か、方法の欠如か

「をぐら離」を連載して改めて感じたことは、行き詰ったときはいつだって、材料の枯渇か方法の欠如のいずれかに原因があるということでした。当たり前ですがシンプルにその2つのどちらかであると痛感しました。そして、それに対する処方箋は世界読書に他ならないということも。

離学衆に、「読まないと書けないよ」「書けないのはそもそも読めていないからだよ」と何度も言ってきましたが、書けない時の多くは、本当に読みが足りていないのですね。そして、読むことそのものが方法的体験でもあるのです。読まなければ、編集する材料も足りなくなりますし、新しい方法を得ることもできません。松岡校長ご自身の編集工学を下支えしているのも、日々の世界読書以外の何物でもないのですね。

伝統と革新のあいだにこそ、編集的自由があり、そのあいだにあるのが世界読書です。迷ったら離の伝統である文巻に立ち戻れば、革新に向かうヒントがもらえます。

このヤバイ社会に編集的な何かを投じていく、表象に向かっていくためには、ひとりでは無理です。編集的なつながりを持ったチームが絶対に必要なんです。そのためには、自分の表象に共感してもらい協力してもらうことが不可欠です。他者の視点を取り込むことによって、私の表象はみんなの表象となり、別様の可能性が育っていく苗代になるのです。大好きな仲間と豊かな読書体験があれば、本当に様々なことが可能になるはずです。

14離は閉院しましたが、それぞれの世界読書はスタートしたばかり。退院を寿ぐ5月の退院式では、世界読書のこれからをきっと離学衆それぞれが語ってくれることでしょう。

私も新しい世界読書に向かって離スタートです。

【をぐら離】

小倉加奈子

編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。

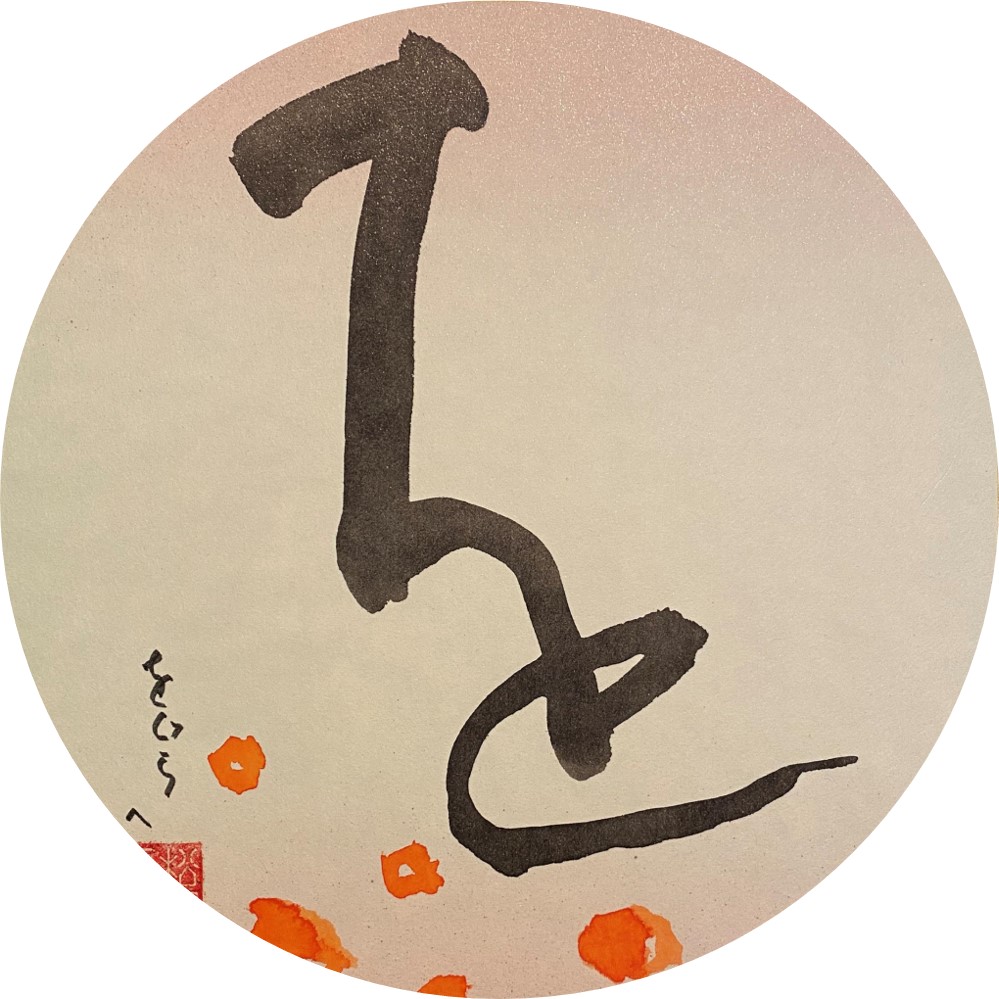

「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]

苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]

漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]

クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]

現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。